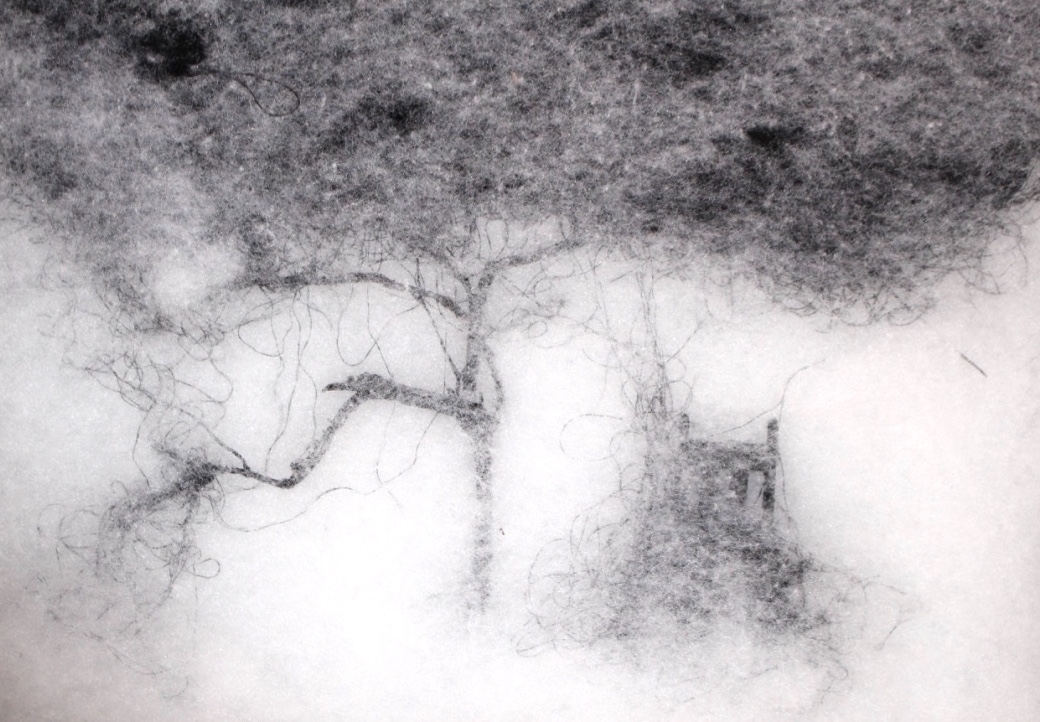

Джамиля Ламрани, «Чёрное дерево», 2012.

ШАМШАД АБДУЛЛАЕВ

(Фергана)

поэт

О Целане

Кто-то, кто позвал его сюда, собирается с ним вдвоем покинуть тупик, которого нет ни в природе, ни там, где его нет. Одному едва ли удастся немедля и без препятствий выбраться из глухой безместности. Иначе нельзя — только вдвоем, или втроем, или вчетвером забывается морок неизбежного капкана. Наверное, в памяти тех, с кем не случилось того, что не случилось, селится большей частью беглость второстепенных сцен недавнего (или давнего) прошлого, обычно не замечаемых наблюдателем, — такой просчет внимательности в стихотворной вещи почему-то всякий раз отбрасывает тень медитативного достоинства. В общем, помнится в основном лишь то, на что не обращаешь внимания, быстрое, ненужное, даже вскользь исчезнувшее, — сплошная тусклость, укоряющая живучесть любой броскости — к примеру, векового неоромантизма. Но бессобытийная катастрофа все-таки произошла с ним, и он свидетельствует о непоправимом, в котором само свидетельство как раз явно в своей стертости. Приступ безбожия, именуемого также психозом (в котором надо было изнурительно долго вести борьбу с желанием покончить с собой, в то время как вездесущие, какие-то геометрические тиски выжимают тебя из тебя же тобой), остался позади — в тех краях, где дозволена реплика типа «мы были мертвыми, дышали», где дается шанс иногда в кратком своеволии, лишенном грез, погрузить грядущее в мрачные тона. Но сейчас не сыщешь ни мертвых, ни дыхания в узкой середине, где они очутились вдвоем, всецело неполные, где невозможное невозможно, потому что оно свершилось. Весь целановский эпос, по сути, о том, как они продираются вдвоем, он и его имя, он и его безымянность сквозь снежное ложе, сквозь белое, близорукое марево во рту дыма, сквозь бесцветную, кармическую мнимость неусыпной монотонности к прорези, к выходу из промежуточного мидбара. Он и никто, переставший на сей раз притворяться той тыкающей в себя веткой, на которой в прошлой жизни в дальних туманах он качался, словно лист.

Кто-то еще смеет рассуждать о непредставимом, пропавшем наглухо в поэтике предыдущего поколения и на вкус нынешнего «лицемерного читателя» отдающем горечью спесивого анахронизма. Теперь в письме, получается, нельзя касаться ни очевидности, ни чего-то неслыханного. Речь вправе тем самым идти покамест о промежутке, о мерцательном рубце по-прежнему узнаваемого рубежа, где последнему из ушедших разрешено все-таки славить никого (время от времени бред сходств следует за ним: другой румын, Герасим Лука, тоже бросился — возможно, с того же моста — на лезвие той же реки, оставив там, за спиной, в карпатском предгорье забытый кадиш, и сегодня подобие этого поминального участка в балканской рефлексии рядится в рай для неврастеников, по словам Чиорана) глотательным усилием пробела, выдавливанием ничейной полости из запасов зазора. Остался язык (врага), ставший суше, теснее, корявей, — короче, не распался костяк в сердцевине бесплотности, уцелела косность литургического иссыхания. Осталась не унимающаяся петля голубоглазого палача его же голосовых связок («ройте поглубже»), осталась удавка уст, в которой надежней всего расточительность хранится мотовством своей же мизерной единственности, молниеносной скудостью, чей маневр сказаться всегда щедр: сгинуть. Остался речевой пароксизм, который не содержит никаких смыслов, то есть — не ссылается на фатально правомочную читаемость ожиданий или, допустим, образцов исторического поведения: в румынских буйволах рогатой зари отнюдь не таится демоническая денница баварской революции, поскольку в них нас топит надсада вязкой, ситуативно иррациональной, визионерской пристальности, как верно уловила этот момент якобы поэтического бесславия в своем фильме Маргарета фон Тротта, — перед нами в данном случае не более чем отвлекающий жест, отменяющий в миражной густоте словесной фамильярности проверку высших сил и синедрион, островной гумус точной тактильности, дразнящей нас, как чувственный аут, своей прочной явленностью и защищенностью: месье Ле Сонж, сосед и призрак, окрестности Акры, Роза Люксембург, нарывчатые пальцы мужских ног, рисующие на песке женские губы, париж-кораблик; и вдруг невесть откуда доносится Фуга смерти — все же удавшийся глас уже обезъязыченной добычи за дюйм до нашей общей, полной пагубы.

Весь сбор им увиденного не здесь и не там, а между, в интервале, в нейтральной леске недоказуемости. Невзирая на то, что он все время тщательно, в топком обилии очерчивает приметы подобной верткой территории, читателю (почти в кайфе, каждый раз новом и незнакомом) не угнаться за моментальностью его неторопливого усердия, которому постоянно, скорее всего, больно поступаться ресурсами своей невысказанности и выдавать ту несомненность, что масштаб метафор, симптомов вечности, реабилитирующих невозникшее, неисчерпаем, но не спасает существ, тоскующих по лиризму, не превращает их в небожителей почвы и твердой опоры, не возвращает им сияющую отчизну, не обещает им через припоминающуюся образность вернуться в любом случае в это исключительно им принадлежащее царство, откуда они пришли сюда, в неодолимую обыденность, добровольно по неизъяснимой причине, ради самой бесцельности, будто суфии, которые ликуют, когда их ведут на казнь, будто нисходящие ангелы редчайшего избранничества. Коль скоро Целан пишет, там («зеркала угощают») либо здесь («цвет вишни чернее быть хочет»), стало быть, он просто, указывая на теплую, земную конкретность, щадит нас, тяжеловеких, старательно доверяющих себе, дремотных эгоистов, которым вскорости будет не до свисту. Нет ни здесь, ни там, ни нигде. Есть лишь кто-то, идущий (с кем-то без имени) к своей прорези, простирающейся пустее пустоты «семью ночами выше», к своей стране неминуемости, к своему месту уверенности, где насовсем уснуть означает ожить, где, вероятно, поется псалом и где, наконец, воздается хвала какому-то никому, созданному по образу нашему и подобию.

Фергана, 2020 г.

РОБЕРТ ДАНКЕН

(Окленд – Блэк-Маунтин – Вудсток – Филадельфия – Нью-Йорк – Сан-Франциско)

поэт

Из Устройства стихов песнь — звенит

пока поэт Пауль Целан поёт:

Нечто обрушило мир где я есть

Кажется я обрушил

мир где я есть.

Он прекрасен. Из крушенья меня

вновь будет мир

возводить меня, преходить своё сходство во мне.

Ничто не обрушило мир где я есть.

Ничего-ничего

в мире который так

рожает это

крушенье меня то есть моего «мира»

возможность ни единого что так

пребывает.

Это совершенно непереводимо.

Что-то здесь есть что есть так. Ни

чего наверно в итоге даже

ни что. В формуле что вывожу

на ходу

это что-то есть знаю Ничто

затемнённое утверждением Ни-единой-чегойности.

Это Ничто обрушило

мир где я есть так что тот стал

прекрасен, Ничто во мне

пребывает

по ту сторону мира где я

нечто

в мире томится, мечтает

чтобы здесь ничего.

Пер. с англ. И. С.

Цит. по.: Duncan, Robert, Ground Work: Before the War / In the Dark

(1987; New York: New Directions, 2006), p. 12.

МАЙКЛ ПАЛМЕР

(Нью-Йорк – Кембридж, Массачусетс – Париж – Сан-Франциско)

поэт

Из эссе «“Основная работа”: о Роберте Данкене» (2006)

…Это «Ничто» распада, конечно, необходимая часть мифологического цикла, который поэт в синкретичной космологии Данкена обязан принять и разыграть.

В этом отношении я бы хотел коротко обратиться к тому, что представляется мне одним из самых прекрасных свершений в Томе первом, к шедевру элегичности, цикличности и негативного лиризма — стихотворению «Из Устройства стихов песнь — звенит пока поэт Пауль Целан поёт». Поющее «я» здесь сразу Данкен/Целан, если вообще не какое-то Первое лицо по ту сторону их обоих. Обрушенный мир выбрасывает его к обломкам крушения, к ничто; из этих обломков «вновь будет мир / возводить меня…». Ничто, к которому приходит поэт, скорбь необходимого знания — это одновременно и та сила, которая заставляет его быть в самом полном смысле слова. Это движение циклично и нескончаемо, не ведёт ни к завершению, ни к разрешению, и стихотворение отражает это своей неразрешимостью, своим пребыванием (очень напоминающим одно из самых цитируемых стихотворений Данкена «Часто дозволено мне вернуться на луг») в парадоксе. Поспешу лишь отметить, что обретаемое Данкеном «подобие» ни в коей мере не является самонадеянным отождествлением с действительным жизненным опытом Целана и его истоками в ужасах Шоа. Подобие или сочувствие претворяются в основе самой поэзии и её узнаниях или признаваниях…

Пер. с англ. И. С.

Цит. по.: Palmer, Michael, «Ground Work:

on Robert Duncan», Jacket 29 (April, 2006).

Из эссе «Поэтические обязательства (Разговор ни о чём в Темпле)» (1999)

…В эссе «Кто я и кто ты?» Гадамер… изучает бесконечное шифтерство шифтеров в творчестве Целана:

Читающий лирическое стихотворение всегда уже понял в каком-то смысле, кем тут является «я». Не только в том тривиальном смысле, что он знает, что говорит всегда — поэт, а не какая-то вводимая им фигура говорящего. Больше того, он прекрасно знает, чем на самом деле является поэтово «я». Потому что произносимое в лирическом стихотворении «я» невозможно окончательно отнести к одному только «я» поэта, такому, чтобы оно отличалось от произносящего про себя «я» читателя. Даже когда поэт, «убаюкан своими образами», нарочито отграничивает себя от «тут же насмешничающей» толпы, он как будто бы больше не имеет себя в виду, но включает в собственный «я»-образ и читателя, отграничивая уже его от толпы точно таким же образом, каким, по его ощущению, отграничен он сам. Это особенно справедливо для Целана, у которого «я», «ты», «мы» произносится нисколько не опосредованным, туманно-неясным и постоянно переменяющимся тоном. Это «я» уже не только «я» поэта, но в куда большей мере «тот одиночка» (jener Einzelne), как именовал Кьеркегор того, кто является каждым из нас.

Дальше Гадамер выделяет читательское обязательство, параллельное поэтическому…: позволять себе быть «равно подразумеваемым». Именно в этом соглашении, в этом пакте, если угодно, зачинается ведущаяся стихотворением беседа и утверждается её социальная природа. Сконцентрировавшись на этой точке, Целан дистанцируется от любой «предметной природы» стихотворения в пользу представления о процессе, «незабвенности языка», как выражается Джеральд Брунс, «живого языка: языка, чей модус существования есть событие, языка Erfahrung’а, про- и переживающего опыт всех тех, кто его говорит и слышит, и оттого никогда не являющегося равным себе, всегда находящегося в пути…»

Тогда в своих параллельных изгнаниях Целан и Жабес изучают расчленённое тело языка (немецкий Целана) и расчленённую память, чьи идентичности находятся в безостановочной метаморфозе, в поисках, может быть, некого испарившегося Я–Ты. Однако эта игра отсутствия и присутствия, это шифтерство среди шифтеров, временных и местоименных, как отмечает Гадамер, это исчезновение имеет центральное значение для лирического опыта. Я бы добавил ещё, что оно относится к неизведанной природе всего языкового опыта, к тому миру всего дестабилизированного и реляционального, который мы предпочитаем чем-нибудь да прикрывать, оставлять невыслушанным, — к сдвигающейся, дестабилизированной земле. Земля, у Целана, часто засыпана снегом:

Deine Frage — deine Antwort. Твой вопрос — твой ответ.

Dein Gesang, was weiß er? Твоя песнь — что знает?

Tiefimschnee, Всёвснегах,

Ни снежный полог, ни даже заснеженное поле — нельзя сказать, чтобы в творчестве Целана это всегда было что-то одно (is no one thing). Временами, возможно, это не более чем бытовой образ, то, что у тебя перед глазами, возвращающееся прямо на странице к себе. Если иногда это скрытое поле, то с тем же успехом оно может быть и открытым и молчащим полем незабвенности; или бельём — и плоскостью, и саваном; или обратным преобразованием земли и неба; «обращённым цветком». Не тишина ли это поворота дыхания, того мгновения между вдохом и выдохом, к которому так часто обращается Целан? Как отмечает Гадамер (говоря о снегах в другом стихотворении), «На это невозможно ответить». На это невозможно ответить, потому что здесь стихотворение, представляя себя, собой представляет ничто. Так какое же всё это имеет отношение к кошке, устроившейся тут у меня на коленях, или к прорехе в почве, зияющей у меня под окном? Как спросил один разъярённый преподаватель-стажёр, при чём тут вообще пикетчики и этот их кордон? И правда что. А дым? А гётевский бук, высящийся среди полей и холмов Бухенвальда?

Пер. с англ. и нем. И. С.

Цит. по.: Palmer, Michael, Active Boundaries (New York: New Directions, 2008),

p. 89–91; Gadamer, Hans-Georg, Wer bin Ich und wer bist Du?

(Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973), S. 11.

АРТЕМИЙ МАГУН

(Ленинград – Москва – Анн-Арбор – Страсбург – Санкт-Петербург)

философ

Для меня Целан важен и как близкий мне лично автор, по своему стилю, кругу референций, и главное, свободе обращения с языком, противоположной прозаической поэзии синтагм, преобладающей сейчас в России под влиянием англоамериканской традиции. Целан — поэт, наоборот, сводящий («сужающий») язык к мельчайшим элементам — не только словам, но слогам (Men, Schen «детской песенки») и буквам (i, e, e). В этой лингвистической негативности, которую он разделяет с высоким модернизмом (об этой негативности я только что выпустил толстую книжку, и там много о Целане), есть две стороны. С одной стороны, мы атакуем, контратакуем существующий язык, в его тоталитарной идеологичности, высокопарной пустоте, да и просто заразной навязчивости (Целана часто обвиняли в полу-плагиате). С другой, разбивая в пух и прах скрижали, в духе «Кратила», мы приходим к границе смысла, незначащим вроде элементам (слогам, буквам), но они несут свое особое значение как своего рода чистые имена чистых стихий (stoikhaion — буква). Кроме того, Целан выдвигает особые формулы-оксюмороны — «противослова», как бы отрицательные величины языка, призванные направленно обездвижить язык приказа и морали («Да здравствует король», No pasarán, Pallaksch, pallaksch). Но и они амбивалентны — блокируя приказ, они заимствуют возвышенный нимб власти (Mandorla) и рискованно используют энергию господ, королей, чтобы утвердить демоническое величие самого искусства как стиха архически-анархических стихий (поэтическое дзю-до). Наконец, этот протест, объединенный с чувством вседозволенности, это разбиение речи и переворачивание привычных формул закручивает стихи в своеобразный danse macabre, вихрь танца. Поэзия Целана — не просто эзотерическое камлание, оно интериоризирует, интеллектуализирует стихию народного праздника, который, подобно карнавалу, осуществляется весь в пику официальному торжеству, разыгрывает и тем самым преодолевает, цезурируя, марионеточный ритм подчинения. Негативность песни («то не вечер», «не морозь меня», обессмысливающий повтор рефрена), негативность танца (танец-боевое искусство, подчинение партнеру и ускользание от него, ритм взятой обратно неудачи) — вот объективная матрица, из которой растет субъективная муза Целана.

ЙОКО ТАВАДА

(Токио – Гамбург – Берлин)

писательница

Из книги «Пауль Целан и китайский ангел» (2020)

1

Чайковский ни при чём. Какое счастье, что его уже не было, когда Гитлер ещё пи́сался по ночам, а Сталин только мечтал об усах. В Германии после войны люди не позволяли себе извлекать сладкий привкус из горькой миндалины. Того, кто сказку сказывает, всерьёз не принимают, неважно, лебеди в ней или щелкунчики. Использование повторов для достижения состояния опьянения было признано политической угрозой. Даже поэзии пришлось отучаться от звуков магических формул. Целан очистил свой голос от звукового окраса Восточной Европы, которого западногерманское ухо больше не намерено было слышать. Но была ли это и впрямь восточноевропейская краска или же важная составляющая человеческой цивилизации? Есть ли вообще какая-то чистоеврейская краска, которая остаётся после того, как смыто славянское? Кому вообще хотелось отмыть Целана, а с ним и собственную совесть?

2

Целан занимался беспощадными вокальными упражнениями, переводя певчих птиц из различных регионов. Жизнерадостно и самозабвенно перепевал он то Мандельштама, то Дикинсон. Был в репертуаре, понятно, и Аполлинер, но был и Мишо. Ни Хлебникову, ни Маяковскому не удавалось надорвать голос Целана. Какое там. Целан пел по-настоящему собственным голосом тогда, когда переводил. Чужим становился для него скорее свой собственный голос, возможно, он перевёл дыхание и оставил его позади, чтобы уже налегке всё глубже забираться в тугое, безъяйное художественное пространство. В этом пространстве натуженность была преимуществом, малейшее колебание воздуха могло заменить собой арию.

Пер. с нем. И. С.

Цит. по.: Tawada, Yoko, Paul Celan und

der chinesischer Engel (Konkursbuch, 2020).

АЛЕКСАНДРА ЦИБУЛЯ

(Санкт-Петербург)

поэтесса

Почему-то я вспомнила о том, как впервые прочитала Целана. Мне было, наверное, лет 18, я училась на первых курсах истфака, и там мне о Целане было рассказать некому. Я взяла в руки книгу в «Порядке слов», это была билингва, составленная Марком Белорусцем и Татьяной Баскаковой. Я тогда ничего не знала ни о «листке с украинских склонов» и его родителях, ни о мосте Мирабо. Было ничего не понятно, очень красиво и очень больно, я думаю, что так эти встречи, или удары, и происходят, они бьют по голове. Некоторое время я не могла купить эту книгу, потому что она была (для меня) неподъёмно дорогая, и читала каждый раз, когда приходила, по одному стихотворению, делала себе такой подарок. В какой-то момент я наконец смогла купить её и скоро знала почти наизусть. Это, конечно, было в моей жизни совсем другое, доинтернетное, время, когда все вещи происходили впервые, а информация доставалась с трудом, но и погружение было другим. Это навсегда со мной останется.

ЕЛИЗАВЕТА МНАЦАКАНОВА

(Баку – Москва – Вена)

поэтесса, исследовательница, переводчица

Цит. по.: Netzkowa, Elisabeth, Aus der österreichischen Lyrik:

Ausgewählte Übersetzungen (Wien, 1994), S. 42.

ИГОРЬ БУЛАТОВСКИЙ

(Ленинград – Санкт-Петербург)

поэт, переводчик, издатель

Три тени Пауля Целана

1.

Ein Blatt, baumlos

P. C.

И в бездревесности кружилися листы

О. М.

Дерево падает с листа,

и лист висит

в воздухе, чья душа чиста,

висит и делает вид,

что не он остался так висеть,

а кто-то его приклеи́л,

или — что световая сеть

прочней деревянных жил,

висит и кружит голову тому,

кто читает с него

мелкую поперечную тьму

опыта своего,

своего, чужого, свои черты

говоря ему наизусть,

очертя подобием высоты

свою родовую грусть,

и опыт как Ossip звучит песком,

и Павел звучит как пыль…

Когда никто говорит ни о ком,

получается быль.

2012

2.

в плоскости сердца целан-разговор

сжатие сжатие грязные сени

жаркий чулан разрывной коридор

камень пришел спотыкаясь на двор

радиоточка края донесений

как нас учила гинзбург л. я.

в плоскость несчастья укладывать сердце

чтоб не стучало во тьме о края

не повторяло как попка «а я»

плохо прикрытой не хлопало дверцей

мальчик о анчел забывший стихи

выведи нас проведи нас за ноготь

ногтем держа где пробелы узки

дай нам протиснуться в щели строки

дай нам невзысканный воздух потрогать

2020

3.

кто знает ботанику тот ботаник

из горного дома выходит гном

навстречу ему говорит ботаник

именем дерева на родном

кто знает дорогу тот вожатый

тод не споткнется на «т» и на «н»

лист бездревесный ветром прижатый

к сердцу так и висел весь день

кто знает как не сказать тот умер

кто знает что говорить тот жив

кто там кричит «ау» на ветер

бергу берг отвечает: «жид»

2020

ЖАН ДЭВ

(Бон-Скур – Вена – Париж – Нью-Йорк – Лос-Анджелес – Марсель)

поэт, переводчик

Из книги «Под куполом» («Состояние бесконечности», том пятый, 1996)

Кого угодно, что угодно, Пауль Целан читает где угодно, потому что слово возвращает его в память и потому что это слово — воображаемое пространство, где разыгрывается читаемость мира.

Под конец жизни он находит в северонемецком лексиконе более точное зеркало для своей памяти, где с предельной остротой и жестокостью складывается — дикая — этимология.

Воспоминание: Пауль Целан ищет бакалейную лавку у метро «Авеню Эмиля Золя». Он покупает электрическую лампочку, которую кладёт в большущую сетку. С электрической лампочкой в сетке он идёт королевским шагом по тротуару. И сетка грузно свисает.

Мир нечитаем, и материя слов порождает структуру: стихотворение. Вибрация смысла — энергоресурс.

Часто отправной точкой служит какое-нибудь слово. Как если бы гость с Востока прочитывал нечитаемый мир при помощи радикально чуждого себе лексикона.

Редкое умение выслушать, редкая внимательность, но Пауль Целан не исключает и языка, зависающего на плаву. То, чему он даёт зависать на плаву в глубине языка?

Он читает газеты, все газеты, технические и научные издания, объявления, каталоги, словари и издания по философии.

Воспоминание: «Оливковые масла “Лесьёр”».

Он читает Рильке, Тракля, Кафку, Хайдеггера. Слушает разговоры, записывает слово, подслушанное в магазине, на улице. Он читает Майстера Экхарта.

Он читает написанное где угодно (объявления, рекламный плакат «Оливковых масел “Лесьёр”» на проезжающем мимо грузовичке). Он хочет поймать в своё зеркальце различие, противоречие. На мгновение в слове поймана память.

«Поэт — это пират», — твердит он.

Он читает Маргариту Зусман, её книгу о Кафке. Он читает Мартина Бубера. Издания с инструкциями для водителей грузовиков, автомобилей. Правила дорожного движения.

Материя слов. Слова как материя. Дистанция в логике.

Вернувшись из Лондона, Пауль Целан рассказывает мне, что видел Бога у себя под дверью: «Луч света в моём гостиничном номере».

Я твержу себе:

tagnächtlich

die Bären-Polka:

навеки —

медвежья полька:

на всю жизнь —

медвежья полька:

до скончания дней —

медвежья полька:

Проходя рю д’Юльм (Май 68-го), Пауль Целан говорит мне: «Прошлой ночью я слышал что-то вдали будто из миномётов палят».

Читая воззвания, расклеенные вокруг фонтанчика на Люксембургской площади: «Нет другого, кроме Единого», «Мы все — немецкие евреи», «Запрещать запрещается». Издевательская улыбка Пауля Целана.

«Мир необитаем», — говорит он, присев на террасу у Пантеона, — «а луна заселена».

«Авеню Эмиля Золя»: пустая квартира, которую он занимает вот уже неделю. В уборной он нагибается над ванной, погружает левую руку в воду: всплывает бельё. Стирка. «Ты не против, я тут пока достираю?». С той же улыбкой.

В сером пальто он переходит площадь Пале-Рояль. Вдруг останавливается под обильно валящимся сверху снегом. Кажется, он не совсем знает, куда идёт. Он поворачивает голову и возобновляет маршрут. Он переходит Сену.

Я наблюдаю за ним. Он не видит меня.

Рю де Ришелье: «Первыми тебя освищут друзья, не забывай об этом», — говорит он мне.

На вопрос о Боге: ссылается на Кафку.

«То да, то нет».

Пс. больница. Длинные столики в столовой в больнице Сент-Женевьев-де-Буа.

<…>

Я провожу ночь с X. Её объятия ни на минуту не разжимаются. Мы шепчемся. Я не гляжу ей в лицо. Горит свечка, освещая её нагую спину. Хлеб и тарелки, приборы шевелятся во мраке, и дрожат тени по стенам. Я дрожу у неё в объятиях. Утренний свет. Я ухожу.

Каштаны подскакивают, подкатываются нам под ноги: природа вываливается из осени. Ветер тёплый.

— Чтобы пробиваться сквозь жизнь, нужен напильник, — говорит он.

Падая, каштаны глухо стукаются об землю. Детонация. Это скопившаяся в воздухе природа сыпется и катится бомбами-метеорами.

— Так что возможно, что земля ограничивает бесконечность языка…

После долгого молчания, прерываемого то и дело громким стуком, он добавляет:

— Мир застеклён.

— А исчезновение — в нас самих.

За стенами дожидается женщина. Та, что поедает яблоки и читает, как Олимпия лёжа, произведения австрийской мысли, и делает записи. Она читает лёжа или, бывает, сидя, а рядом с тапочками на полу у неё стоит вечно горячий чайник. Вот она нагибается, отчего её длинные волосы падают ей на лицо, и она небрежно закидывает их назад, не отвлекаясь от книги и чтения. Идёт снег. Я вхожу в дом и приношу с собой снег, грохот мира и хорошо сдерживаемую ярость:

— Только вошёл, а уже весь чай мне тут застудил!

Идёт снег. Мой пешеходный мостик весь белый, как и крыши. Я вдыхаю погоду.

Я выхожу под снег, и куски говядины, обагряющие мясные лавки на рю Кокийер, напоминают мне об одном наблюдении Пауля, которым тот поделился, изучая пруд у Высшей нормальной школы:

— Автобиография — это золотая рыбка…

Я прохожу через неразбериху раскиданных по земле, в снегу овощей.

Сегодня голубоватый свет и улицы серебрятся от воздуха. Откуда-то доносится барабанный бой, мы устремляемся к нему, и на углу рю Жакоб обнаруживаем под четырьмя павловниями площади Фюрстенберг цыган с бубнами, лесенкой и обезьянкой в красных штанишках. Пауль заворожён представлением от начала до конца. На ручной обезьянке красные штанишки с зелёными подтяжками, через шею повязан платок в красный горошек на белом фоне. Обезьянка смеётся, чётко выговаривает слова, мыслит и выкидывает двойные сальто под ритм барабанного боя.

Толпа аплодирует. Пауль улыбается. Он узнаёт ушедшую было древнюю радость.

— К нам приходит Восток.

Он по-настоящему развеселился. Его переполняет звук бубна.

— Тебе не кажется, что в барабане есть что-то от материнского сердца?

Гигантские листья павловний похожи по форме на уши той обезьянки.

Его взгляд присоединяется ко вселенной, чью память, а возможно, и отражения он разлагает на части. Его взгляд присоединяется к некому театру, где далеко не каждая буря ему повинуется, как и не каждый мост, как если б места стали откалываться (одно за другим), уходить в дрейф (одно за другим) без него, без нас и отсекать нас от реальных дорог: больница, рю Турнефор, рю д’Юльм, диспансер, рю де Лоншан.

— В языке пока ещё можно перемещаться от одного к другому. Вот и всё, что мне остаётся. Но надолго ли этого хватит? Нет ведь больше ни одного реального моста… Стихотворение сожгло каждый из них. Я наверно соглашусь на предложение Жизель. Я соглашусь на то, чтобы переехать на авеню Эмиля Золя. Пора разбивать палатку.

Снова снег и мороз. Снова огромные ветки каштанов, под которыми мы идём. Уличный торговец предлагает горячие каштаны и Пауль улыбается:

— Соблазнившись горячими каштанами, Восток пришёл их нам продавать, и вот никем не порождённый потомок чистит с них шкурку… Я возьму немножко, их можно есть на ходу.

Я часто вспоминаю наши вгрызающиеся в мороз рты и наше дыхание.

Каштаны снова катятся вокруг нас, взрываясь то тут, то там. Дрейф подхватывает и катящийся по земле каштан, каждый каштан — бог без мостика. Катятся боги: Яхве, Христос, Моисей, Эго. Мосты отрезаны.

— Я научу тебя чистить каштаны.

С богов уже содрана шкурка. К ним обращаются и их обдирают. Боги катятся дальше. У них нет деревьев. Они падают. Катятся. Катимся. Боги.

Пер. с фр. И. С. Цит. по: Daive, Jean, La Condition d’infini.

5. Sous la coupole (Paris : P.O.L., 1996), p. 9–12, 65–69.

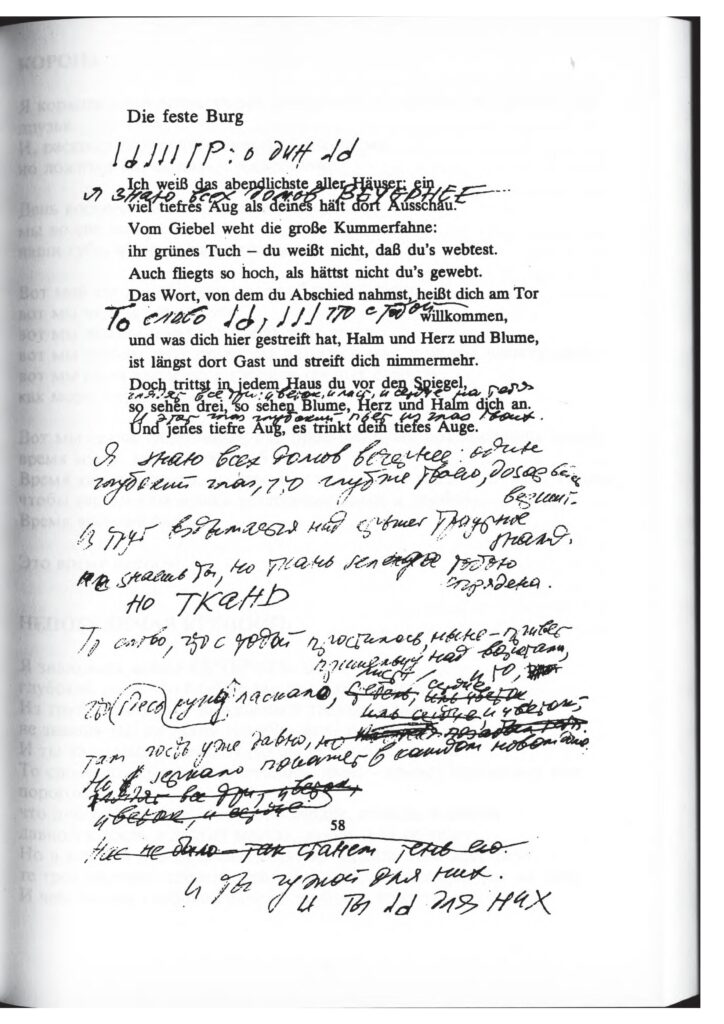

Страница из подаренной Целану книги стихов Дэва «Décimale blanche» —

с рукописным черновиком целановского перевода друга-поэта на немецкий.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

ANABASIS

Dieses

schmal zwischen Mauern geschriebne

unwegsam-wahre

Hinauf und Zurück

in die herzhelle Zukunft.

Dort.

Silben-

mole,

meer-

farben, weit

ins Unbefahrne hinaus.

Dann:

Bojen-,

Kummerbojen-Spalier

mit den

sekundenschön hüpfenden

Atemreflexen — : Leucht-

glockentöne (dum-,

dun-, un-,

unde suspirat

cor),

aus-

gelöst, ein-

gelöst, unser.

Sichtbares, Hörbares, das

frei-

werdende Zeltwort:

Mitsammen.

ПЕРЕВОД ЖАНА ДЭВА:

ANABASE

Cette

marche vers le haute, ce retour

vraiment impraticables

inscrits dans les interstices des murs

dans le future clair-cœur.

Là.

Môles

de syllabes, couleur

marine, au loin,

dans le non-navigable.

Puis :

bouées-chagrin : espalier

aux

reflets de souffle, bondissants,

accomplis comme des seconds — : vibrations

de la cloche lumineuse (dum-,

dun-, un-,

unde suspirat cor),

tendus

rachetés,

nôtres.

Du visible, de l’audible, le

mot de tente

apparaissant :

L’ensemble.

ПЕРЕВОД НОРМЫ КОУЛ:

(Торонто – Париж – Сан-Франциско)

поэтесса, художница, переводчица, исследовательница

ANABASIS

This

narrow between walls written

impassably-true

up and back

into the heartbright future.

There.

Key-

syllables, sea

color, far

into unspun beyond.

Then:

buoys-

griefbuoys-trellis

with the

pretty seconds bouncing

involuntary breaths — : glowing

chimes (dum-,

dun-, un-,

unde suspirat

cor),

un-

claimed, re-

claimed, our.

Visible, audible, the

free-

becoming tent word:

Together.

ПЕРЕВОД НАТАЛИИ АЗАРОВОЙ, ТАТЬЯНЫ БАСКАКОВОЙ И АЛЁШИ ПРОКОПЬЕВА:

АНАБАСИС

Это

тесно меж стен вписанное

неудобоходимое-истинное

восхождение вспять

в светлое-сердцем Сбылось.

Там.

Слого- и

волнорезы, море-

цветы, в даль –

в невидаль – вдающиеся.

Потом:

бакенов,

стонущих бакенов строй,

с теми

дивно-секундно скачущими

дыхательными рефлексами — : свето-

колокольные тоны (донн-,

динн-, одинн-,

unde suspirat

cor), —

из-

изнывающие,

взывающие, наши.

Видимое, Слышимое,

освобождаясь –

Свод-Слово:

В-Одном.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

EINMAL

da hörte ich ihn,

da wusch er die Welt ungesehn, nachtlang, wirklich.

Eins und Unendlich, vernichtet,

ichten.

Licht war. Rettung.

ПЕРЕВОД ЖАНА ДЭВА:

UNE FOIS,

je l’entendis alors:

il lavait le monde,

non vu, à la longueur de nuit, réellement.

Un et infini, anéanti, néantir.

Lumière fut. Délivrance.

ПЕРЕВОД НОРМЫ КОУЛ:

ONCE,

I heard it then,

it washed the world, not seen, all night, really.

One and infinity, annihilated, nihilated.

Light was. Deliverance.

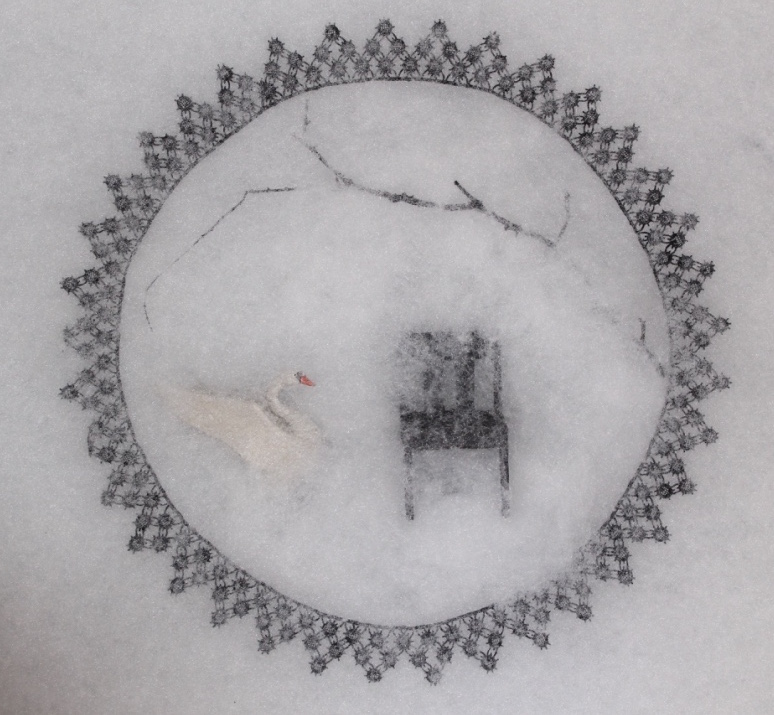

Джамиля Ламрани, «С лебедем», 2012

ЛАРИСА НАЙДИЧ

(Санкт-Петербург – Иерусалим)

исследовательница

Об одном стихотворении Пауля Целана

Звук сузился, слова шипят, бунтуют…

Мандельштам

Целановский цикл «Atemwende» завершается стихотворением «Einmal». Моя попытка перевода:

Однажды

я услышал его,

он мыл этот мир,

невидимый, всю ночь,

в самом деле.

Единица и бесконечность,

Уничтожаясь,

сжались.

Был свет. Спасение.

Несмотря на философскую глубину этого стихотворения, слова в нем простые, «повседневные», понятные. Текст кажется почти детским. Есть в нем, правда, одно странное слово, которое едва ли найдется в обычных словарях — ichten (о нем дальше). В стихотворении фигурируют два персонажа: Я и Он. То, что Я — автор, протагонист, лирический герой, ясно без объяснений. Но кто этот невидимый (ungesehn) Он, который всю ночь мыл мир? Если это мытье — просто-напросто сильный дождь, что весьма очевидно, то послал его тот, кто управляет природой и всем вокруг, — создатель. В соответствии с иудейскими представлениями, Он невидим и даже имя Его нельзя произносить. Но изредка Он всё-таки может дать о себе знать. Так, согласно Ветхому Завету (Книга Царств), Илия на горе Хорив почувствовал создателя в дуновении ветра. А лирический герой стихотворения Целана однажды (einmal) действительно (wirklich) услышал его в шуме дождя. В этом сильном дожде, который шел всю ночь напролет, слились земля и небо — единица, т.е. начало создания, и бесконечность, то, к чему оно стремится. Уничтожение не противоречит идее божественного, а скорее подчеркивает ее. Представленная в иудейской мистике трактовка Бога как Ничто или Никто близка Целану (ср. его цикл «Die Niemandsrose»).

Загадочное ichten, хорошо соответствующее звукоподражательной ткани стиха, передает шипение воды в лужах и шум ливня. Ср. пятикратный повтор в коротком стихотворении звукосочетания ich. Ichten можно трактовать как слово-нонсенс, образованное отбрасыванием части предыдущего слова и служащее лишь фонетической цели. Так, в переводе Татьяны Баскаковой:

Одно и Небренное,

ничтожась,

чтожились

А в переводе Ольги Седаковой:

Раз — и до — без конца

уничтожаем

аим

Но вряд ли Целан допустил бы здесь «фонетическую игру», за которой не стоял бы смысл, тем более что появление n в конце слова наводит на мысль о глаголе во множественном числе, о значении которого стоит задуматься.

Если ichten — прошедшее время (претерит), то соответствующий инфинитив — ichen. Он действительно представлен в словаре братьев Гримм (который Целан, как известно, хорошо знал и любил) в значении «якать», ‘заявить о себе’ (от местоимения ich). Кроме того, ichten может быть производным от встречающегося в средневековой литературе слова icht ‘нечто’, в современном языке вытесненного словом etwas. Ср. у Якоба Бёме: «Die Liebe hasset die Ichtheit / darum daß die Ichtheit ein tödlich ding ist» ‘Любовь ненавидит вещность, ибо вещность — смертельный предмет’. Формы ichtи ichts часто противопоставлялись друг другу в немецкой литературе вплоть до конца XVII века как ‘ничто’ и ‘нечто’ (ср. с Целаном: vernichtet — ichten). У поэтессы-мистика XIII века Мехтильды Магдебургской: «Du sollst minnen das Nicht, Du sollst fliehen das Icht». ‘Ты должна возлюбить Ничто, Ты должна бежать от Нечто’. У Лютера: «alles ist nichts und alles ist ichts» ‘Всё ничто, и всё нечто’. Хотя редкий глагол ichten этимологически не связан с icht ‘нечто’ (последнее не восходит к слову ich ‘я’), их созвучие вызывает в поэзии дополнительные возможности ассоциаций. Семантически неопределенное ichten может пониматься, например, как ‘кричали (кричат) о себе’, ‘утверждали нечто’ и т.п. При этом туманность значения — это не нонсенс, не отсутствие смысла; смысловая размытость становится толчком к разным ассоциациям и толкованиям .

Можно трактовать вторую часть стихотворения как уничтожение границы между исходным пунктом и бесконечностью, а ichten как неудавшуюся попытку самоутверждения каждого из этих двух элементов. Мне, как и другим, не удалось найти соответствия этому загадочному глаголу, так чтобы сохранялась и аллитерация, и был бы приблизительно передан смысл. Сжались — перевод, передающий подлинник лишь в какой-то степени.

Дождь кончается, его отголосок звучит в фонетике слова Licht ‘свет’. Просветление неба после дождя воспринимается поэтом как спасительный свет. Слово Rettung ‘спасение’ стоит особняком как синтаксически, так и фонетически, и этим подчеркивается его значимость. Тот, кого автор услышал в шуме дождя, очевидно, дает свет и спасение.

ШЛОМО КРОЛ

(Тель-Авив)

переводчик

Пауль Целан

* * *

Близко, в дуге аорты,

в ясной крови:

ясно слово.

Матерь Рахиль

Больше не плачет.

Перевелось

Все что оплакано.

Тихо. В артериях коронарных

неошнурованный —

Зив, тот самый свет.

Поэзия вообще, а особенно поэзия последних двух веков, противится однозначным толкованиям, не сводится к риторическим и стилистическим приемам и «всему прочему», тому, что Верлен называет «литературой». Это высказывание особенно применимо к поэзии столь сложного, подчас загадочного поэта, как Пауль Целан.

Подобно тому, как пластические искусства ХХ в. отказались от аристотелевской имитации и от стремления нивелировать свою материю, и обратилась к осмыслению и подчеркиванию себя и собственных медиа, так и поэзия ХХ в. обращается к самой себе, к рефлексии и осмыслению собственной материи: языка, времени. Для поэта-модерниста в поэзии нет ничего, кроме самой поэзии, и в этом смысле любое стихотворение — ars poetica прежде всего.

Для Целана, однако, материя поэзии — не только язык и не только долгота стопы или строки. Материя, несущей «ясное слово» — «ясная кровь», боль. Возникновение слова из боли подобно переводу-переносу-течению крови.

Образ плачущей Рахили — библейский: «голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет» (Иер. 31:15). Этот стих весьма часто цитируют в контексте скорби об убиенных как в еврейской, так и в христианской литературе — пассаж этот приведен в Евангелии от Матфея, в рассказе об избиении младенцев. Джон Фельстинер, исследователь и переводчик поэзии Целана на английский, указывает на то, что образ Рахили в еврейской литературе часто связывается с образом Шехины, божественного присутствия на земле, плачущей о страданиях Израиля. Шехина отождествляется в еврейской традиции с Собранием Израиля — эта концепция близка христианской концепции Церкви как мистического тела христова. В христианстве, как известно, причастие индивидуума Церкви осуществляется или символизируется через обряд пития «крови».

Стихотворение «Близко, в дуге аорты…» часто упоминают в паре с другим стихотворением Целана, которое также начинается словом Nah (близко) и образы которого похожи — это стихотворение «Tenebrae»:

Tenebrae

Близко мы, Господи.

Близки и постижимы.

Уже настигнуты, Господи,

Друг в друга вцарапаны, как

если бы тело любого из нас

было тело твое, о Господи.

Близко мы, Господи,

Близки и постижимы.

Молись, о Господи,

молись нам.

Мы близко.

Согбенные мы прошли,

Прошли мы, чтобы склониться

К желобу и жерлу вулкана.

Мы шли к водопою, Господи.

То была кровь, то было

то, что ты пролил, о Господи.

Она сверкала.

Твой образ в глаза нам швырнула, Господи.

Глаза и уста стали так пусты и отверсты, о Господи.

Мы выпили, о Господи.

Кровь и образ, что был в крови, о Господи.

Молись, Господи.

Мы близко.

«Tenebrae» — стихотворение теологическое, а теология Целана сложна, парадоксальна, инвертирована. Не Израиль молится Богу, в унисон славословию ангелов, возлагающих на Бога корону, но Сам Бог, трансцендентный и непостижимый, молится близкому и постижимому Израилю. В этом стихотворении пролитая Богом кровь швыряет в глаза склонившихся над ней людей образ Божий — их собственное отражение в сверкающей крови. Я думаю, здесь перекличка и с христианским причастием, и с иудейским отождествлением собрания Израиля с Шехиной, божественным присутствием на земле.

В стихотворении «Близко, в дуге аорты…» также появляется мотив света, который исходит от крови, текущей в коронарных артериях — таким образом, поэзия оказывается молитвой, возложением сияющей короны, но не молитвой людей Богу, а молитвой Бога — людям. Слово «зив» означает на иврите «сияние» и Целан, как показал Фельстинер, имеет в виду сияние Шехины.

АРИЭЛЬ РЕЗНИКОФФ

(Беркли – Монреаль – Буэнос-Айрес – Одесса – Париж – Тель-Авив)

поэт, переводчик, исследователь

блуждающая «г»: о столетии Пауля Целана, 23 ноября 2020 года

время времени быть. — Пауль Целан

блуждающая «г» — как в גלות (голес) — в значении «диаспорики», что зараж(д)ает культурный организм-хозяин (host) каждой из наших стран. в призрачных, паразитируемых ((g)host) пространствах, составляющихся в мимоходом в скобки поставленные дополнения к тому знанию языка, которым, как нам кажется, мы «обладаем» — словно умозрительный эксперимент по поливалентности, словно выход из, или, может, обратное проектирование слова как такового. любое произнесённое слово, тогда, может в себе содержать полнокровое войско приражаемых ((g)host), непроизносящихся слов, которые, можтбыть, когда-нибудь и «побыли», но теперь похоронены заживо в нас обволакивающем настоящем.

при прочёсывании языковых отстоев призрачный гость ((g)host) — вписывая и выписывая себя из тела-хозяина. как глубоко понимал эту динамику Эдуард Глиссан с его видениями побережья и прибрежных приливов-отливов — полупроницаемых, высокоадаптивных переломов ландшафта. предел, который совсем не предел (для птицы, или даже для не/естественного перелётчика). предел, который лишь приглашение к своей беспредельности. то и дело сбивающееся соотнесение себя — с землёй, с языком.

б р е ш и с т и р г у м — и с т о к п е р е в о д а

многими переложениями. схождениями и расхождениями. неумолимость единичного неразложимого семени. не язык изобилует, а языки. не места́ продолжают движенье, а ли́ца. след от мест пред лицом того, что — море (чего хоть умри не увидишь).

значит, надо начать в переводе. блока глоссы уже не хватает. шпулькой драш (דרש) — не дваш (דבש) — а как ло(к)шн (לו(ק)שן) упорствует. не нашу, тогда, историю надо рассказывать. другую — ту, которую не рассказывать невозможно. та, нерассказанная не-история — невозможна. нерассказываемая история, которую некому рассказать, ибо, как пишет Целан: «никто (не) свидетельствует за свидетеля».

некому излагает, изнуряется, его провозглашают мёртвым и захоранивают в языке — «мёртвым» языком или культурой — которые представляются анонимными, аномальными, схоронёнными в слове: ещё дышат, хотя уже замолчали/замолчаны/онемели. крики молчащих людей (замолчанных онемевшими), тех, кого силой принуждают к молчанию, тех, кого умерщвляют повально, не давая ни шанса на то, чтобы выжить, — сбрасываемых с кораблей, моримых измором; забиваемых насмерть в океанах, лесах, полях, на заводах, в деревнях & городах — крики, оканчивающиеся изувеченной музыкой, возносящейся из катастрофического распада самого́ современного воздуха, которым мы дышим.

реальная история сконструированного нацистами ада крайне необходима для будущего, не только потому что эти факты изменили и отравили самый воздух, которым мы дышим, не только потому что теперь они населяют наши сны ночью и проникают в наши мысли днём, — но ещё и потому что, они стали базовым опытом и базовым бедствием нашего времени. только это основание, на котором будет покоиться новое знание о человеке, может быть исходным пунктом наших новых прозрений, наших новых воспоминаний, наших новых дел. — Ханна Арендт

מה זה שיר? אויר — ма зе шир? авир — что такое стихотворение? воздух

— Авот Йешурун

Пер. с англ. И. С.

Ансельм Кифер, «Маргарете», 1981. © SFMOMA

АЛЁША ПРОКОПЬЕВ

(Москва – Чебоксары)

поэт, переводчик

Из дневника семинара: проект «Целан»

Медленное чтение, сборник «Die Niemandsrose» (1963): 4 октября 2020

HAWDALAH

An dem einen, dem

einzigen

Faden, an ihm

spinnst du — von ihm

Umsponnener, ins

Freie, dahin,

ins Gebundne.

Groß

stehn die Spindeln

ins Unland, die Bäume: es ist,

von unten her, ein

Licht geknüpft in die Luft-

matte, auf der du den Tisch deckst, den leeren

Stühlen und ihrem

Sabbatglanz zu — —

zu Ehren.

Сначала ключи.

— Hawdalah — «Разделение», молитва по окончании Субботы, отделяющая Праздник от профанных будней

— …ins Gebundne (в Связ(ан)ность (закона)) — Ср. Гёльдерлин, «Мнемозина»: «и часто стремится / в необузданность (в несвязанность ins Ungebundene) наша тоска»

— Groß / stehn die Spindeln (Высокие / стоят веретёна) — Платон («Государство»), подчёркнуто Целаном: «Проведшие на лугу семь дней — на восьмой должны были подняться оттуда, идти, и в четыре дня прибыть на то место, с высоты которого увидят они простирающийся чрез всё небо и землю прямой свет, в виде столпа, подобный особенно Ирисе, только блистательнее и чище её. К тому достигают они в один день пути и там, среди Cвета, видят висящие концы небесных связей; потому что этот свет есть союз неба, связующий всю его окружность, подобно обвязке, скрепляющей корабли. На тех концах висит веретено необходимости, дающее вращательное движение всем окружностям».

— Unland (Не-земля) — Негодная к обработке земля. Но у Целана немецкий аналог У-топии, Не-место, отсутствие места. Не-земля.

Обсуждение:

Разве можно прясть нить куда-то? А тут сказано — ins Freie, на волю (Akkusativ).

Так вот: spinnen an это и 1) прясть нить, и 2) спускатьcя по ней (как паук это делает), по единственной нити (мысли?), на волю. Потому что тут предлог an. Потому что за него «зацепились» участники семинара. Просто spinnen без предлога — прясть нить, с предлогом spinnen an совсем другое дело, но и значение «прясть» остаётся.

Потому что у автора это сквозной мотив: про мысль и про нить. И пряжу.

Примеры:

Тоньше ты станешь, неузнаваемей, изящней!

Тоньше: как нить,

по которой хочет спуститься звезда,

чтобы внизу искупаться, внизу,

где она видит себя мерцающей: в зыби

блуждающих слов.

(«Говори и ты», «От порога к порогу»)

и ещё раньше:

я выпрял потайную нить,

по которой роса, бывшая мыслью твоей,

стекала в кувшины…

(«Исчисли миндаль», «Мак и память»)

И греческое миропонимание, сплавленное с религиозно-иудейским.

Целан, на наше счастье, оставлял следы в книгах, которые читал, подчёркивал, оставлял маргиналии. Веретёна у него из «Государства» Платона. Там, правда, оно одно, и связывает небо и землю лучами-нитями, тканью света. Но и в Субботу оставляют только один стул пустым (для пророка Илии). А у автора — множественное число.

И опять греки — через Гёльдерлина. В стихотворении «Мнемозина» (в третьей редакции) говорится о древних законах Земли, как о чём-то сверх-природном, над-мирном:

…Но коварны

Тропинки. Ибо противу правил,

Будто бы кони, идут они, укрощённые

Стихии, против древних

Законов Земли. И вечно стремится

В необузданность (ins Ungebundene) наша тоска…

Ungebundene — не только необузданное, неприручённое, дикое, это ещё и несвязанное. А здесь — ins / Freie, dahin, / ins Gebundne. На волю (на свободу), туда, в Связаннное (!), в Связное (изложение). Парадоксальным образом свобода не есть что-то несвязанное, и ни в коем случае не необузданное. Мысль стремится к связности. В связанное из нитей (у Целана это нити мысли, или луч, по которому звезда хочет спуститься туда, где она может купаться «в зыби слов»). Или Fadensonnen. «Нитяные солнца». Солнца из нитей. Так называется один из поздних сборников… Что-то сотканное, связанное, связное. Из нитей. Из мыслей. И аллюзия на мысль Гёльдерлина превращается в определение Свободы. Без Мысли её нет. Но стихотворение у Гёльдерлина говорит вообще-то о памяти (Мнемозина), и её городе Элевтера. Стало быть, Свободы без Мысли и Памяти нет.

А теперь перевод.

АВДАЛА

По одной

единственной

нити, что сам же прядёшь,

движешься — ей же

опутан, на

волю, туда,

в Связ(ан)ность закона, в обузданность.

Высокие

веретёна, стопой

став в не-землю — деревья: снизу

пробивается

свет, вплетаясь в небесный

коврик, на котором ты стол накрываешь,

стульям пустующим, да, во —

и их субботнему сиянию во — —

Славу.

И тогда проясняется смысл стихотворения из того же сборника и написанного примерно тогда же: «Ich habe Bambus geschnitten…» — с тем же, из Гёльдерлина, ключевым словом im Ungebundenen.

Я нарезал бамбук:

для тебя, мой сын.

Я (по)жил.

Эта хижина, которую завтра прочь

унесёт, она

стоит.

Я не строил вместе со всеми: ты

понятия не имеешь, что это были за

сосуды, куда я

песок, что вокруг меня, сыпал, годы тому, по

приказу и повелению. Твой — другой, он

с воли придёт — и останется

вольным.

Тростник, стопой сюда встав, завтра

всё ещё будет стоять, куда бы тебя

душа ни закинула в не-

обузданном, не-вольно, играя.

ЕВГЕНИЯ СУСЛОВА

(Москва – Нижний Новгород)

поэтесса, художница, исследовательница

Первое свое стихотворение, в котором произошло узнавание письма, я написала благодаря Целану. Говорят, что его поэзия — это костяной остов поэзии Рильке. Но это не кости, кости слишком напоминают о структурах времени, эволюции, передвижении в пространстве, которое воображение готовило столетия. Целан писал не словами, но силой, которая темна, потому что бесцветна. Она разбивает поверхность языка. Так же, как Нарцисс, если бы был поэтом, мог разбить поверхность воды, но не сделал этого, и поэтому известен миру как тот, кто впитывает взгляд другого, Целан тоже смотрел на свое отражение в воде. И разбил ее. Разбил реку вдребезги, каждую ее молекулу. Река Сена была речью. Разбил ее собой, то есть любил ее, иноземец, воспитанную тьмой опыта, прислушиваясь к искажающей природе любого события. Только разбив поверхность языка, где слова стоят в правильном порядке, он попал туда, где язык дан одномоментно, свернут в сверхинтенсивные сгустки. Его поэтическая речь моментально развертывается в многомерный кристалл, соприкоснувшись с событием. Это генетическое смысловое касание, археология смысла как связь с живым. Поднимая смысл из глубины реальных отношений, поэт включается в активную память формы.

АУШРА КАЗИЛЮНАЙТЕ

(Биржай – Вильнюс – Амстердам – Айова-Сити)

поэтесса, философ

Я думаю, что одна из причин, позволяющих мне жадно, бесстыдно и непосредственно наслаждаться творчеством Пауля Целана, — это то, что в литовской литературе у нас никогда ничего подобного не было.

Это не значит, что в Литве никогда не было поэтов, пишущих интересные и оригинальные стихи. Наоборот, иногда трудно понять, как в такой маленькой стране, как Литва, возникла такая богатая поэтическая традиция. Но Пауля Целана, или хотя бы похожего на него поэта, в Литве никогда не было. Если бы в середине ХХ века в Литве кто-нибудь писал, как Целан, у нас уже было бы множество хороших, и не очень, эпигонов, последователей и противников, и мне бы не оставалось ничего другого, как попробовать отгородиться от этого контекста в своих текстах. Но тексты Пауля Целана дошли до меня только в переводах. Я впервые прочитала их, когда училась в университете. Где-то через полвека после их создания. Благодаря этой дистанции во времени и пространстве они мне странным образом близки. Но на самом деле это отдаление, которое сближает с произведениями Целана, в реальности, — не растягивается ли оно в пространстве и времени интернета? Иногда, перечитывая Целана, мне кажется, что отдаление, дистанция, чуждость и чувство отчуждения даже от самого себя, и есть основа, на которой зиждется искусство Целана.

Перевод с литовского Анны Гальберштадт

АЛЕКСАНДР СКИДАН

(Ленинград – Санкт-Петербург)

поэт, переводчик, критик

Надо, пожалуй, признать наконец очевидное — я не понимаю Целана. Хотя написал о нем эссе («Pawel Lwowich Tselan, russkij poet»), а в другом эссе («Политическое/поэтическое») разбирал его стихотворение «In Eins» как пример эксгумированного пароля, тайного (шифрованного, на пяти языках) призыва к оружию, который тем не менее неотделим от работы скорби. И, конечно, старался читать все, что выходило о нем по-русски — статьи, воспоминания, комментарии переводчиков, «Шибболет» Деррида и «Поэзию как опыт» Лаку-Лабарта, сличал разные переводы (благо, сегодня их много), пытался даже читать немецкие оригиналы. Но я не знаю немецкого. Возможно, дело именно в этом. Как писал Кьеркегор в «Страхе и трепете», знай он иврит, он, быть может, понял бы Авраама, занесшего нож, но он не знает иврита; эту мысль можно продолжить: знай он иврит, Авраам не предстал бы ему загадкой, парадоксом, и он не написал бы страшную книгу «Страх и трепет», не было бы никакого «рыцаря веры» по одну спекулятивную сторону и Исаака, его сына, потерявшего веру, — по другую («Но об этом не было сказано ни слова»).

Читал я, разумеется, и его выступления, прозу, письма. С письмами было еще хуже — такое ощущение, что начинаешь тонуть. (Некоторые вещи лучше не знать; зачем нам знать, что его возлюбленная утонула? помогает ли смерть Офелии понять что-либо в отношениях Гамлета с призраком?) Стихи оставались непроницаемыми. Если совсем на прямоту: они меня не трогали. Даже «Псалом», даже «Фуга смерти». Я мог вчитываться, корпеть над ними, как над шарадами, пытаясь разгадать скрытые отсылки и смыслы, и оставаться при этом холодным (есть хорошее театральное выражение: играть с холодным носом; что не значит играть плохо, отнюдь). Я чувствовал, что от меня ускользает какое-то их темное светящееся ядро, без которого все рассыпается. Рассыпается в прах?

У позднего Мандельштама тоже есть немало стихов, которые я не понимаю, точнее, не понимаю какие-то отдельные строчки или образы, однако на уровне целого они и не требуют понимания — достаточно внутренней формы слова, ее идиоматически-музыкальной развертки, «виноградного мяса». Слепые семантические пятна и должны оставаться слепыми (принцип опущенных звеньев). С Целаном не так. Повторю, пусть и больно это признать: его стихи меня не трогают, я их не чувствую (не чувствую их чувственный субстрат, ведь я не знаю немецкого, не знаю иврит). Но меня бесконечно трогает его судьба.

Два года назад, в июне, оказавшись по приглашению Тома Эпстайна в Париже, где он преподавал американским студентам, я прошел от его дома в XIV округе до моста Мирабо, с которого Целан бросился в Сену. Мы прошли. По дороге, в одном из старых книжных магазинов, где среди новинок высился только что вышедший французский двухтомник Мандельштама, встретились с Павлом Арсеньевым и Алексеем Гринбаумом. Я прихватил с собой бутылку вина, чтобы выпить ее в память о Целане. Но когда мы пересекли автостраду и вышли на мост, что-то произошло. Стало нечем дышать, как будто включили вакуумный насос. Я все-таки достал вино. Мимо нас летели машины. В предыдущие свои короткие наезды в Париж я до моста Мирабо не доходил и только примерно знал, как он выглядит. Вот описание из Википедии: «Мост трехпролётный металлический арочный. Главная арка моста имеет длину 93,2 м, две боковые арки — 32,4 м. Средний пролёт перекрыт трехшарнирными арками. Крайние пролёты перекрыты консолями, опирающимися по концам на продольно-подвижные опорные части. Длина моста составляет 173 м, ширина — 20 м (из них ширина проезжей части 12 м и два тротуара по 4 м). Мост предназначен для движения автотранспорта, велосипедистов и пешеходов. Проезжая часть включает в себя 2 полосы для движения автотранспорта и 2 велосипедных дорожки. Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Перильное ограждение металлическое художественного литья, завершается на устоях каменными тумбами. Опоры моста украшены аллегорическими статуями работы скульптора Жана-Антуана Энжальбера: “город Париж”, “Навигация”, “Изобилие” и “Торговля”». Идеальный инженерный план. Перевеситься через металлическое художественное литье — и упасть. А теперь стихотворение, которое я вчерне записал по возвращении в Петербург, а закончил только через год. Добавить мне к нему нечего.

Т. Э., П. А., А. Г.

На мосту Мирабо мы не читали Целана,

мы даже не открыли вино, припасенное по этому случаю, —

мы почувствовали себя Unheimlich,

точно под прицелом,

и спустились на набережную, «в укрытие»,

где можно сидеть,

опустив лицо в лопасть течения,

растолочь его в пясти донных глазниц.

Там,

под мостом,

где битое стекло и цевьё любви,

именем каменных страниц декларации

прав гражданина и санкюлота,

именем его колотых ран,

мы открыли горло вину,

но вода — вода его

не приняла.

(И все же одно замечание стоит, наверное, добавить. Тут есть невольная перекличка с финальной строфой стихотворения Анри Мишо 1972 года, на что мне указал его переводчик Виктор Лапицкий: «Уйти. / Не важно как, уйти. // И длинным лезвием своим поток воды прервет слова».)

АЛЕКСАНДЕР ЛИН

(Хенчунь – Принстон – Токио – Беркли)

поэт, исследователь

Тебе, Пауль

С вечным опозданием этот вопрос. Даже если кажется, что слово и имя — здесь, в этой осени: 23 ноября. (Из-за тебя иначе и быть не могло в этом интервале столетия.) Вот, я тут стою, можно мне, собственно с — на ты? То есть: Паулю Целану. В сиянии его «Кристалла дыхания». Как слушают тебя во время твоего иерусалимского выступления: голос из плоти в магнитофонной записи, твоя жизнь 9 октября 1969 года. До сих пор звездой полыхает в глазу того, кто когда-то писал. Этот глаз, смеженный ты, которого я никогда и не мог бы встретить: как и узнавать твой взгляд, если не по изображениям тебя. Многоуважаемый господин Целан! Пишу вам в качестве вашего читателя. (Так: устойчивое обращение, ещё чётчё проступающий торс, с которого ты оборвал последние листья.) Высоко ценю ваши стихи: ради нас, даже в «темноте» поэзии. Ещё с меньшим правом можно было бы утверждать сегодня, что мы-де близки к этим словам, не говоря уж о том, чтоб к тебе. Но ты сам нас к тому приглашаешь. За то мы тебя и короновали. Благодарю вас за это превосходное выступление и хотел бы задать вам вопрос: что вы думаете о сегодняшних поздравительных речах, к вам обращённых? Будь к жизни вновь возвращён и узри: повсюду — друзья! Но что это, что светится в твоей славе, в твоём сне — и куда? Незнакомый знакомец, «русский поэт in partibus infidelium». Ты даришь мне своё «дерево», «мысль с дерево ростом»: я дарю тебе поздненоябрьский американский древогубец, «bittersweet». Вы увидите его красно-оранжевые строчные буквы, ведь я буду вам их показывать рукой без перчатки до следующего ноября с его горем. С наилучшими пожеланиями из Пенсильвании.

Пер. с нем. И. С.

БАРРЕТТ УОТТЕН

(Сан-Франциско – Лонг-Бич – Сан-Диего – Пасадина – Йокосука – Сан-Леандро – Тайбэй – Окленд – Беркли – Айова – Альбион, Калифорния – Сан-Франциско – Окленд – Беркли – Детройт)

поэт, критик, исследователь

Меридиан как архив

Но — актуализированный язык, высвобождаемый под знаком некой

радикальной индивидуации, сохраняющей при этом в памяти

отведённые языком границы и им же предоставляемые возможности.

— Пауль Целан, «Меридиан» (33b*)

I

1] «Меридиан», речь Пауля Целана при вручении ему премии им. Георга Бюхнера 22 октября 1960 года, — это прототекст ко всякой будущей поэтике. 2] В речи (Rede) Целана его устами начинает вещать образ Бюхнера — вернее, действующие лица его пьес, прежде всего Войцек, Дантон, Люсиль и Ленц. 3] Это официальное мероприятие, его рамки заданы повторением в начале и в конце речи слов Уважаемые дамы и господа! 4] В своём прочтении этой речи я хочу установить значение меридиана — слова, которое не раскрывается до самого её конца, — обращаясь к строфам-двойняшкам в стихотворении Фридриха Гёльдерлина «Hälfte des Lebens». 5] Целанов меридиан пересекает весь земной шар от одного полюса до другого, порождая раскол или зазор между датами. 6] Его речь — это событие, наделённое датой, но она отличается от даты под стихотворением особой темпоральностью, которой Целан достигает немалыми усилиями. 7] В детстве мне случалось пересекать меридиан, Международную линию перемены дат в Тихом океане, в обоих направлениях, то теряя, то выигрывая сутки. 8] В день, когда Бюхнеров Ленц перешёл через горы, 20 января, он достиг «формы» в своём повествовании о событии, сколь угодно неполной. 9] В находящемся перед нами издании «Меридиан» соотнесён со исходными черновиками и лёгшими в его основу текстовыми материалами, раскрываясь тем самым навстречу незавершимому процессу чтения. 10] В своей архивной ипостаси это издание устанавливает новые отношения между текстом и дошедшими до нас его прото-материалами, словно между двумя половинками воображаемого целого, которые замирают, не способны распасться.

II

11] Если всякая лирическая поэзия — это событие, наделённое датой, для Целана она стирание самой предпосланности тексту даты, раскрывающее его навстречу возможности бытия в настоящем. 12] Как же тогда расценивать всех тех лиц, которые населяют стихотворение, их синхронное многоголосие — слово, появляющееся за рамками текста. 13] В одну-прекрасную дату в двадцать первом веке, в сопровождении приятеля, я попадаю в Берлине на моноспектакль по бюхнеровскому «Ленцу». 14] Сам же меридиан я прочитываю как продуктивный зазор между событием и текстом — половинами жизни, если говорить о Целане. 15] По своей форме стихотворение Гёльдерлина распадается на две равные части — пышный, исполненный вожделенья пейзаж и иссякание жизненной силы в образе языка. 16] В текстологическом аппарате примечания, редакции и отрывки нагромождаются, как незначительные вариации, вокруг понятия, которое само по себе невозможно поименовать. 17] Самая волнующая строка в первой строфе — «Und trunken von Küssen» — полностью переворачивается последним стихом: «Klirren die Fahnen». 18] Также и в лишённом даты событии чистое присутствие — как лирический абсолют — размывается отрывающимися от него фрагментами текста. 19] В текстологическом комментарии можно прочесть «двигаясь в обратную сторону», «поэтическое как лишённое оснований», «обоюдный катексис», «сужение» — в итоговой редакции всё это либо реализуется, либо отвергается. 20] Таким образом, «Меридиан» собирается вокруг «Половины жизни» как идеальная производная дошедшего до нас текста и фрагментов, остающихся за его пределами.

III

21] Целана беспокоит наделённое датой мероприятие, на котором он произносит свою речь (Rede), поэтому он пишет поверх неё, чтобы выдвигаемые в тексте идеи самостирались. 22] Другой, к которому обращена его речь, — федеральная земля Гессен, Немецкая академия языка и поэзии — полностью пропадает в чуждости собственно лирической адресации. 23] Именно по причине тревоги, вызываемой у Целана его монолитной аудиторией, он начинает с атаки на понятие «искусства». 24] Сам меридиан становится ниспровержением художественных предрассудков, совсем как тот момент, когда Люсиль восклицает «Да здравствует король!», требуя собственной смерти. 25] Действие такого рода не разложимо на составляющие, в отличие от механической приверженности нормам прошлого, которая может сойти за «искусство» разве что на словах. 26] Здесь можно было бы согласиться с тем, что в речи Целана наличествует и риторика, и дата; повод, вызвавший её к жизни, — текстуальная параллель «чистому бытию» лирической поэзии, но не образец таковой. 27] Даже просто будучи речью, «Меридиан» уже́ событие памятное, веха в поэтологической традиции, перед которой замирают жизни стольких других, и именно таким мы и читаем его сегодня. 28] Он более чем заслуживает окружающего его текстологического аппарата, чувство тревоги при мысли о возможной аудитории вписано в него изначально: «Поэтому позвольте мне сделать здесь лишь несколько небольших замечаний — несколько небольших замечаний, за которые, полагаю, я могу взять на себя ответственность». 29] Звуки, которыми кончается стихотворение Гёльдерлина, лишают читателя последнего намёка на душевное равновесие: бряк или скрип или лязг или дребезг этих die Fahnen — этого веяния то ли лопастей флюгера, то ли стягов над за́мком. 30] Итак Целан делит нашу жизнь на две половины: хрестоматийное целое и вырванная из контекста часть; речь о стихотворении и стихотворение, где окончательно разрушается речь; желание, выступающее предпосылкой для любого акта письма, и наша неудовлетворённость всем, что сколько-нибудь похоже на результат.

IV

31] Этот меридиан проходит между воплощённым криком и потрясением, от которого прерывается и «дыхание, и слово», — die Wende как одно не-понятие в ряду многих других. 32] Так Целан определяет и задействует поворот, который отсекает «бытие бытия» от «бытия существ» — но что они означают? 33] В своём качестве параллельной событию базы данных (database) архив может преобразовать уникальную индивидуацию лирического стихотворения в историческую карту самых разнообразных форм общности. 34] Прецедент для искусства поэтики как имманентного события мы находим в художественной практике Осипа Мандельштам: даже в том, как автор формулирует свою задачу, уже есть ответственность перед публикой. 35] Я хорошо помню, какой восторг я испытал в берлинском «Дуссманне», обнаружив в битком набитых контейнерах с записями разных писателей компакт-диск, на котором Целан читает свои переводы из Мандельштама. 36] Темнота поэзии обретается в документах, разложенных по своим ящикам, которые открываются с громким лязгом, словно флюгеры в ноябре. 38] «Искусство» для Целана ни голова Медузы, ни автомат; для него делается новая запись в реестре: «кто ходит вверх ногами … для того небо распростёрто бездной внизу». 39] Попробуй, что называется, повтори — тем более что сама эта формула разражается целым рядом выводов, нисколько из неё не вытекающих, но всякий раз представляющихся в «особом» свете: «глаз-в-глаз с ничто»; «сомнамбулизм стихотворения»; «стихотворение — нескончаемая вигилия». 40] В итоге, который никоим образом не финал, «поэзия, как и искусство, отправляется вместе с забывшим себя “я” ко всё тому же Жуткому и Чужому» — разве что высказывается оно изящными словами.

V

41] Уважаемые дамы и господа, ныне принято обвинять поэзию в том, что она «темна», — не «темнотой, присущей ей с рождения», но темнотой, которую мы связываем с её встречей с чем-то «вовне». 42] Но это лишь наполовину справедливо, главное — впереди: движущая всем извращённым сила зарождается в этих наших heilignüchterne Wassern, где под просвечивающим небом покачиваются на плаву хорошо знакомые прелестные лебеди. 43] Причина продуктивности архива: наша историческая память удерживает в себе лишь экстаз и поцелуи, продолжительную связь и стремительную развязку, одна другой поучительней и катастрофичней. 44] «Иногда хочется быть головой Медузы, чтобы обратить в камень подобную группу не сознающих себя девушек», — пишет Бюхнер, согласно Целану. 45] Рука хватается за первобытное дистанцирование как за «основание, или посох, жизни» (“staff of life”) — авангардный мотив Хуго Балля — в поисках имманентного раскрывания бытия: вот фундаментальная задача всякого искусства. 46] В русском финале осыпанный пеплом пролетариат садится на тротуар через равные промежутки, приветствуя златовласую Маргариту, пришедшую с Запада. 47] Архив — всеобщая судьба, скопление всех возможных мотивов, на глубинном уровне вписанных в единоличного гения с судьбой поэтической, в которого когда-нибудь в будущем все мы вольёмся. 48] Архив выходит окнами на меридиан между смыслом и толкованием, развинчивающими один другого, пока желание приводит в действие случай, который само же и подорвёт и уничтожит. 49] «Существуют сообщающиеся сосуды», — признаёт Целан; «Знание стихотворения не является… знанием постижимым, которым можно поделиться с другим». 50] Допущение того, что в повороте дыхания участвует тело, устанавливает меридиан между лязгающим архивом дошедших до нас следов и теми, кто не сознают себя, опьянённые поцелуями.

[…]

Пер. с англ. И. С.

* Поэт ссылается на английский перевод подробного немецкого издания генетического текста «Меридиана»: Celan, Paul, The Meridian: Final Version—Drafts—Materials, eds. B. Böschenstein and H. Schmull, tr. P. Joris (SUP, 2011); отсюда тема «архива». Цитаты из «Меридиана» даны в русском переводе М. Белорусца с минимальными изменениями. Мы приводим первую половину эссе Уоттена, работа над которым продолжается прямо сейчас. — Прим. пер.

Вторую часть фестшрифта можно прочитать здесь.

Также предлагаем вам послушать: 1) как Пауль Целан читает стихотворение «Allerseelen»; 2) как Ирена Курка исполняет пьесу Хайнца-Альберта Хайндрихса на стихотворение Целана «Huhediblu»; 3) как Симфонический оркестр Юго-Западного радио Германии исполняет под управлением Теодора Курентзиса новую пьесу Алексея Ретинского «Krauseminze» на одноимённое стихотворение Целана.