Первую часть можно прочитать здесь.

СЕРГЕЙ РОМАШКО

(Москва)

переводчик, исследователь

шибболет

Пауль Целан родился в городе Czernowitz. то есть в тот момент он уже назывался несколько иначе и был в другой стране. а потом опять иначе и был ещё и в другой стране. а потом опять иначе, но так же, как до того… но всё это не имеет никакого значения, потому что Пауль Целан родился в городе Czernowitz. это как его старший собрат Франц Кафка, который родился в городе Prag. когда не выдержавшие исторического удара старые и старообразные монархии со скрежетом повалились, в небытие погрузился целый архипелаг, на месте которого теперь другие города, с другими названиями и другими людьми. Пауль Целан не случайно присвоил себе звание «запоздалое дитя старой Австрии». от утопающей золотой Вены до него долетел только последний прощальный лучик. он был слишком слабым, чтобы стать надёжной порукой в скитаниях поэта по землям и временам — реальным и воображаемым. между изъеденными волнами скалистыми берегами Атлантики и голосом сибирского шамана, между заветами прошлого и смутными предчувствиями будущего. поэту не обязательно побывать везде и увидеть всё самому, в этом его сила. древний пароль шибболет, открывавший путь по мосту, разделявшему жизнь и смерть, Целан услышал в кровавых судорогах гражданской войны в Испании, на которой он не был. конечно, Испания — это Sefarad, и всё же история происходила ровно на противоположной оконечности Средиземноморья совсем в другое время. растущую из земли каменную седину мегалита в Бретани Целан мог пощупать рукой (как много у Целана камней). об иных мирах ему мог рассказать только его внутренний голос. судьба переводчика добавила в его суму пригоршню разноцветных камешков. среди них попадаются довольно причудливые, например Константин Константинович Случевский, и у нас-то порядком заброшенный. бесприютный странник, которого покинула его родина, с языком и манерами, сохранившими отблеск безжалостно поглощённого временем величия (кое-у-кого вызывавшими улыбку), Целан сам приговорил поэзию к смертности, а потому — к сизифову камню постоянной попытки сказать. потерявшись в политической географии двадцатого века, он решил, что нащупал всё же кое-что земное: меридиан, замыкающийся в круг, в котором Целан видел и бесконечность и встречу. однако меридиан лишь кажется земным — на самом деле это всего лишь очередная воображаемая линия. а свой земной круг Целан сам замкнул десять лет спустя, уходя в вечность.

ВЕРНЕР ХАМАХЕР

(Берлин – Балтимор – Франкфурт-на-Майне)

философ, теоретик

Из статьи «Предпосылки. Введение»

В своей речи «Меридиан» Пауль Целан сказал о путях стихотворения и языка, что это пути, ведущие голос к воспринимающему «Ты», пути всего земного и бренного, быть может, наброски бытия или посылание себя вперед, к себе самому, на поиски себя. Целаново перечисление можно понять так, что это пути к «Ты», а равно и к себе самому, к Другому и к Я, то есть к Другому как Я или к Я как Другому — наконец, это пути, сами пребывающие в поисках себя. У них нет уверенности, что они пути, они движутся в модусе быть может, в модусе приостановки всех модальностей — быть может, наброски бытия, так говорит Целан, — у них нет несомненности, даже такой, какая могла бы исходить из искусства как чего-то заранее данного и безусловно предполагаемого. Несомненно лишь вот что: Стихотворение тянется к Другому, оно нуждается в этом Другом, нуждается в собеседнике. Оно разыскивает его, оно выговаривается ему навстречу. Но ни этот Другой, ни путь, искусство или язык, способные к нему привести, стихотворению не заданы и не предположены. Стихотворение без предположений — и даже без предположения, что оно стихотворение, — это посылание себя вперед, к себе самому, но к неудостоверяемому, лишь виртуальному самому, некий пролепсис к Другому. Быть может, — пишет Целан — здесь, наряду с этим Я, — именно здесь и именно таким образом высвобождаемым чуждым себе Я — и нечто Другое высвободится? Быть может, отсюда стихотворение оказывается самим собой. То есть не от себя, а лишь от этого Другого, не заданного и не предположенного, от высвобожденного, но без методической достоверности рассудка — а значит, быть может — высвобожденного Другого стихотворение оказывается — и вновь, быть может, — самим собой. Его язык выговаривается от этого быть может, от этого возможно, но неудостоверяемо возможного Другого и потому способен лишь быть может говорить.

Целан описал не только путь языка и стихотворения, но и путь понимания. Оно не столько приходит к Другому, сколько исходит из него. Целан не отрицает «темноты» — здесь, вероятно, ее можно понимать как непонятность, — которую ставят в упрек поэзии, а объясняет ее как темноту, которая придана поэзии ради какой-нибудь встречи и происходит из некоторой дали или чуждости, возможно, самой же поэзией и намеченной. Если стихотворение — апострофа, обращенная к Другому, то оно должно быть ею так, чтобы этому Другому — по мере его бытия-другим — оно было понятно; но поскольку мера эта не определена, стихотворение может надеяться на понятность лишь в своей чуждости пониманию. Стихотворение непонятно ради другого понимания. В его темноте говорит и бытие-другим его адресата — апострофирует именно тот, кого апострофируют — на другом языке, не на языке сподручной коммуникации, на языке, который на самом деле никогда не будет общим, никогда — языком вообще, а потому — никогда не сможет удостовериться в своей понятности. Стихотворение может писаться лишь от чего-то другого, нежели стихотворение; понимание — быть может, если до него доходит, — лишь от непонятного.

Целан назвал этот путь, который он сам проделал в своей речи, этот невозможный путь, этот путь невозможного. Можно предположить, что невозможным был этот путь — и невозможны пути языка, — потому что на них Окликаемое, словно бы ставшее благодаря именованию Ты, привносит на этот путь и свое бытие-другим. Путь того, что словно бы зовется Ты, и того, что — не в меньшей степени словно бы — должно зваться Я, ведет — и потому это невозможный путь и путь невозможного — в Зияние. Заговаривая таким именно образом с явлениями и предметами, — говорит Целан — мы неизменно оказываемся перед вопросом: Куда они и Откуда, — перед вопросом, что «остается открытым», «не имеющим конца», увлекающим в Открытое, Пустоту, Зияние, — мы оказываемся далеко снаружи. Далеко снаружи, при вопросе, указующем в Открытое, но не в месте, определимом параметрами времени и пространства, не в данном или предположенном риторическом топосе, а в том, что нужно наметить, в не-месте, у-топии*. Путь языка ведет от бытия-другим словно бы ставшего Ты — и ведет в Открытое, которое не занять методам и топикам, в невозможное, к бытию-другим языка, и потому, быть может, есть в действительности путь другого языка. Это путь понимания к безместному, неудостоверяемому, к бытию-другим понимания — другому, нежели бытие положения (Position) — и потому, вновь быть может, — этот путь есть нечто другое, нежели понимание.

Из этого без-местного, без-фигурного, безыскусного и без искусства совершающегося движения языка и понимания Целан извлек для своих текстов следствие, имеющее значение не только для его текстов, да и вообще не только для текстов. В беседе от 26 декабря 1966 года, исходя из своего стихотворения Решетка языка, он настаивал, что его читатель может понять его только «отдаленно» – ему никак не удается меня ухватить, он все время хватается только за прутья разделяющей нас решетки. Используемая Целаном формулировка – «отдаленное понимание» – тоже «прутья решетки», способствующие этому отдалению и сопротивляющиеся хватке (Zugriff) унифицирующего понятия (Begriff). Ее можно читать многими способами. «Отдаленное понимание» может означать, что это понимание издалека, но проходит сквозь эту даль, не оставляя ее за собой и в конце ухватывая язык другого, а принося эту даль с собой и делая ее медиумом понимания. «Отдаленное понимание» может, кроме того, означать, что понимаемое, сколь бы близко оно ни было, всегда остается отдаленным, к нему нельзя приблизиться, даже когда оно понято. «Отдаленное понимание» может означать и то, что само понимание отдалено, передвинуто, смещено, перенесено со своего прежнего положения вблизи текста или слова — включая и слово «понимание». «Отдаленное понимание», единственно возможное, — это его отдаление к другому, отдаление — единственная его близость к нему, к другому пониманию и к чему-то другому, нежели понимание.

26 марта 1969 года Целан написал о поэзии: La poésie ne s’impose plus, elle s’expose**.

Так и понимание. Оно выставляет себя.

Перевод Ивана Болдырева. Цит. по: Werner Hamacher. Prämissen. Zur Einleitung. In: W.H. Entferntes Verstehen. Studien zu

Philosophie und Literatur von Kant bis Celan. Fr.a.M.: Suhrkamp, 1998. S. 45–48. Цитаты из текстов Целана, которые

в оригинале и здесь напечатаны курсивом, везде приведены по изданию: Пауль Целан. Стихотворения. Проза.

Письма. М.: Ad Marginem, 2008. Переводы М. Белорусца и Т. Баскаковой воспроизведены с минимально необхо-

димыми исправлениями. Переводчик сердечно благодарит Анну Глазову за комментарии и замечания.

* Как Целан описывает движение стихотворения, так и в тексте Эммануэля Левинаса Herméneutique et au-delà, датированном 1977 годом, движение понимания исходит из «первоначального» вопроса, который всегда и просьба, и молитва, и который Левинас характеризует как «отношение к Другому, который в силу своего нередуцируемого различия избегает тематизирующего, а потому всегда и ассимилирующего знания. Отношение (Relation), которое поэтому не делается со-отношением (Korrelation). Отсюда отношение, которое, строго говоря, не может высказаться как отношение, ибо между его членами отсутствует общность той синхронии, в которой […] ни одно отношение не смогло бы отказать своим членам. И все же к Другому — отношение. Отношение и не-отношение» (De Dieu qui vient à l’idée, Paris: Vrin 1986, pp. 168–69).

** Поэзия больше не наставляет, а выставляет себя (фр.).

ВЛАД ГАГИН

(Уфа – Санкт-Петербург)

поэт

Расскажу несколько историй, связанных с Целаном, поскольку его стихотворения и письма почему-то всегда очень легко получалось перекладывать на личные обстоятельства. Вернее, это переложение происходило само собой — я же, напротив, всегда сторонился подобного картографирования как непристойного уменьшения масштаба. Возможно, дело в том, что сегодня и из тех исторических обстоятельств, в которых я оказался, катастрофическое видится, грубо говоря и банализируя, распыленным в микрополитиках повседневности. Слишком многое из привычного приватного связывается с работой более крупных социальных тел.

К примеру, в одном из своих поэтических текстов я упоминаю молодого Целана в послевоенные годы. Я прочитал где-то (кажется, в воспоминаниях современников), что в течение нескольких послевоенных лет фигура Целана, как ни парадоксально, ассоциировалась с легкостью и радостью. Не знаю, так ли это было в действительности, но образ пережитой катастрофы и мелькающего на горизонте нового мира, возможность легкости, открывающаяся после разыгрывания травматического события, — все это привлекало меня как своего рода автономная зона внутри психики, даже если субъект еще не знает, насколько масштабны последствия случившегося. Это тот темпоральный механизм, с которым можно учиться работать, вытягивая себя из подавляющих областей грядущего.

К примеру, одно из писем Целана, ставшее паролем, сшивающим различные конфигурации интимного в четко зафиксированную динамику, которую легко предъявить в качестве странного, почти ничего не значащего ориентира. Поэт, пребывая в смутном и подавленном состоянии, сидит в кино («Октябрь» Эйзенштейна). Питерский пролетариат и моряки Кронштадта выдергивают зрителя в пространство истории — туда, где не только кошмар, от которого хочется проснуться, но и надежда на возможность другой реальности, Надежда, «которая всегда в пути и которая и есть сестра Поэзии». Пароль — скорее, не в том, что именно говорится (хотя и это важно), но в том, как происходит движение внутренней речи. С призраками исторического прошлого можно разговаривать, ситуативно революционизироваться с помощью этих союзников.

Возможно, что-то такое я и имел в виду, когда после одного из митингов, где мы удачно прошлись по Невскому, а после скрылись от полиции (спасибо «Кофе Хаузу» с двумя выходами и поворотом на другую улицу), процитировал известное стихотворение Целана в Фейсбуке. Казалось бы, какие там «дымолозунги» и какое «восстание»*. Но неуместная на первый взгляд реплика, наивный сбой, может свидетельствовать о серьезном внутреннем — никогда не только внутреннем — пути, который проделал субъект.

* Имеется в виду стихотворение Целана «Dunstbänder-, Spruchbänder-Aufstand…», цитируется в переводе Марка Белорусца

ПЬЕР ДЖОРИС

(Люксембург – Париж – Нью-Йорк – Лондон – Константина – Париж – Сан-Диего – Олбани – Бруклин)

поэт, переводчик, исследователь

СЕГОДНЯ УТРОМ я видел,

как старый атлас

несло течением

под Веррацано-Нарроус.

Нет никакой связи

или есть

между этим и тем, как странно

было прочесть позже

в сноске

про Целана:

«переводчик и поэт Пауль Целан»

(Ранкин, Клаудия,

«Не оставь меня в одиночестве», стр. 143),

и далее:

«совершил самоубийство в 1970 г.»

несло течением

по Сене,

долгие-долгие годы,

мой Атлас.

Перевод с английского Анны Глазовой

КЛАУДИЯ РАНКИН

(Кингстон – Нью-Йорк – Нью-Хейвен)

поэтесса

Из книги «Не оставь меня в одиночестве: американская лирика» (2004)

*

Махалия Джексон — гений. Или же у Махалии Джексон гениальный дар. Мой собеседник пытается отграничить одно от другого. Мне не устраивает, что ему нужно это отграничение, потому что его разбирательство приближается к едва различимым тонам расизма, классизма, сексизма. Поди пойми, чего именно. Махалия Джексон и восьми классов не окончила — или же гениальность Махалии основывается на том, что её голос сшибается с её духовным началом. Истинная духовность сама по себе мощь. Не знаю, что́ на это всё и ответить. Вместо того я перевожу разговор на другое.

Мы досмотрели документальный фильм Джорджа Уайна «Луи Армстронг в Ньюпорте, 1971». Набитый незнакомцами кинозал прослушал, как Махалия Джексон поёт «Let There Be Peace on Earth», после чего встал и обратился к экрану с бурной овацией. Ясность её ви́дения пересекает три десятка лет и обращается к сокровенному в каждом из нас. Такое чувство, что её голос как бы всегда и был в нас, но лежал в спячке, ожидая пробуждения, даже несмотря на то что «ему выпало пройти сквозь собственную безответность, сквозь страшное онемение, (и) сквозь тысячекратную кромешность смертоносных речей».

Может, Махалия, как и Пауль Целан, уже прожила за нас все наши жизни. Может, это и есть определение гения. Гегель говорит, что «каждый хочет быть лучше окружающего мира и считает себя лучше него. Тот, кто на самом деле лучше, лишь выражает этот мир лучше других». Махалия Джексон поёт каждую песню так, как будто больше она не намерена совершить ничего в этой жизни. И даже несмотря на то что в тексте песни стоят слова «Да будет мир на земле и да начнётся он прямо с меня», мне слышится: Да начнётся он прямо во мне.

Примечания автора:

Махалия Джексон была первой суперзвездой в жанре госпела и до сих пор как правило считается величайшей исполнительницей госпелов за всю нашу историю. Её достижением считается соединение разных стилей, создание музыки, которая на протяжении её профессионального пути привлекала к ней постоянно растущую аудиторию, что окончательно утвердилось после её выступления на Ньюпортском фестивале джаза в 1958 году.

Джордж Уайн — джазовый пианист родом из Бостона, чья карьера началась выступлением на том же Ньюпортском фестивале джаза, в 1954. Ещё он основал известный джаз-клуб «Storyville».

Махалия Джексон выступила с прощальным концертом в Германии в 1971 году, всего за несколько месяцев до своей смерти.

Пауль Целан сделал это заявление в своей речи при получении Бременской премии за немецкую литературу (Литературная премия вольного ганзейского города Бремена) в 1958 году. Он говорил о том, что язык следует освободить от истории.

В последние годы жизни Махалию Джексон поджидали особенно тяжкие испытания. Её друзья и собратья по движению за гражданские права Мартин Лютер Кинг-мл., Джон Ф. Кеннеди и Роберт Ф. Кеннеди были вероломно убиты, что вынудило её уйти из политической жизни в 1968 году. После того она прошла через исключительно неприятный и широко освещавшийся в прессе развод, что серьёзно подорвало её здоровье; она пережила несколько инфарктов и в короткий срок похудела чуть ли не на пятьдесят килограмм. Тем не менее, ей удалось вернуть форму и выступить с несколькими концертами, перед тем как её не стало 27 января 1972 года.

Этот пассаж из Гегеля приводится и в сюрреалистическом романе Андре Бретона «Надя».

[Прослушать песню Махалии Джексон «Let There Be Peace on Earth» можно здесь. — Прим. ред.]

*

Или как Пауль Целан говорил, что стихотворение ничем не отличается от рукопожатия. I cannot see any basic difference between a handshake and a poem, — так перевела его немецкий Розмари Уолдроп. Рукопожатие — наш полный решимости обряд, и утверждающий (вот она я), и передающий (вот, возьми) одно «я» другому. То есть стихотворение — это такое «Вот». Вот она я. Этот сплав прочности присутствия с передариванием всё того же присутствия, может быть, напрямую связан с тем, чтобы оставаться живым.

Пауль Целан написал это в 1961 году в письме Хансу Бендеру, известному исследователю парапсихологии.

Celan, Paul. Collected Prose, trans. Rosmarie Waldrop (New York: The Sheep Meadow Press, 2003), p. 26.

*

Или как одно из значений слова «вот» — «На этом свете, в этой жизни, на земле. В этом месте или положении, указующем на присутствие того, кто», или, иными словами, вот она я. Другое его значение — это когда мы что-то кому-то передаём: Вот, возьми. Вот, возьми, сказал он ей. Вот и признаёт и требует признания. Я тебя вижу, или вот, возьми, сказал он ей. Чтобы что-то было кому-то передано, должна протянуться рука и другая рука должна принять в себя дар. Мы оба должны быть вот тут на этом свете в этой жизни в этом месте указующем на присутствие того, кто.

По «Оксфордскому словарю английского языка»:

Наше сегодняшнее понимание слова «here» как «вот тут, в этом месте» или «это место», берёт своё начало из готской приставки «hi», означающей этот (и встречающейся перед существительными). Местоимения «he», «him», «his» и «her» происходят из того же источника, как и местоимения «hither» и «hence». Оттуда же в итоге развились и местоимение женского рода «she», множественного числа «they» и среднего рода «it».

Пер. с англ. Ивана Соколова

Цит. по.: Rankine, Claudia, Don’t Let Me Be Lonely: An American

Lyric (St. Paul, MN: Graywolf, 2004), 97, 130–131, 149, 154.

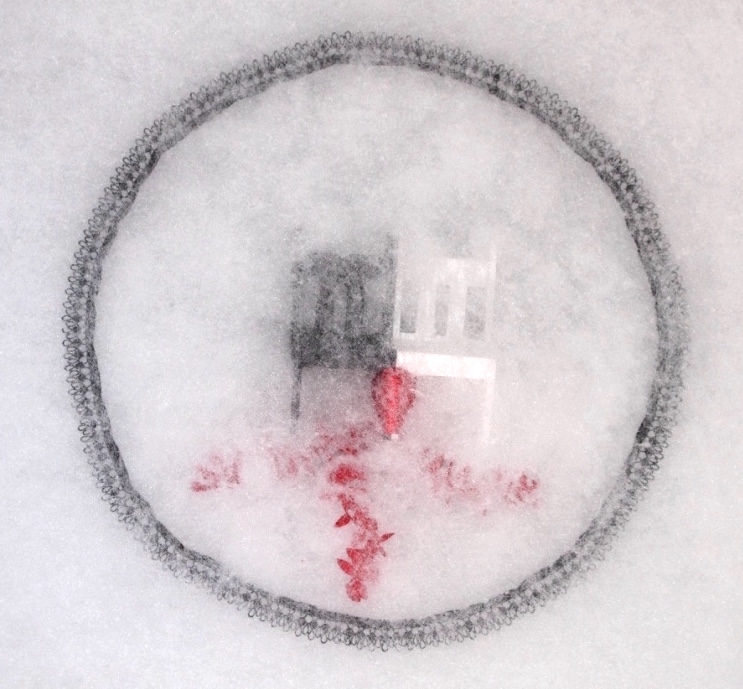

Джамиля Ламрани, «Союз 2», 2012

ДУБРАВКА ДЖУРИЧ

(Белград – Любляна – Загреб – Подгорица – Берлин – Нью-Йорк)

поэтесса, исследовательница, переводчица

Пауль Целан и современная поэзия / политика

Впервые я прочитала Пауля Целана в конце восьмидесятых. Его книга вышла в Сараево в переводе хорватки Труды Стамач, на языке, который тогда назывался сербо-хорватским. Когда я думаю о Целане, я думаю о языках и политике язык(а/ов).

Я думаю о войне и военных преступлениях, и о страдании. И я думаю о ПОЭЗИИ, герметической и минималистской. Я думаю о примирении и (не)возможности примирения. И я думаю о том, какую роль играет ПОЭЗИЯ в эт(ом/их) процесс(е/ах). Ситуация Целана — уроженца Румынии, еврея, писавшего на немецкого, проживавшего во Франции, — породила цепочку ассоциаций. Это навело меня на размышления о моём опыте Югославской Холодной войны в многокультурной социалистической Югославии. Последнее время я думаю о роли языков в конструировании новых пост-югославских идентичностей — и о языке как политическом проекте сообщества или конфликтующих и враждебных народов… — о Югославской войне и её последствиях — и о поэзии как инструменте примирения. И о новых геополитических разделениях в Европе — [словно шрамах на коже].

Пер. с англ. И. С.

АУРА МАРУ

(Кэрпинень – Кишинёв – Бухарест – Берлин – Нью-Йорк – Окленд/Беркли)

поэтесса, исследовательница

О «Короне» во время Короны

Для меня все дороги к Целану ведут через его стихотворение «Корона». Я пишу это в 2020 году и осознаю вдруг всю иронию того, что сейчас пишутся тысячи «Корона»-стихов; это слово («венец»), хотя этимологически и родственное тому, уже не отсылает ни к световому явлению в космосе, ни к поэтическому жанру… Мой собственный путь к сердцу этого на первый взгляд простого, почти элементарного стихотворения о любви был окольным. Запутанная история Молдовы, откуда я родом, и в особенности прилежащих и связанных с ней территорий — как Целанова Буковина — для меня, парадоксальным образом, полна выдворений и лакун. Много было всего, что просто не успело возродиться в культурной памяти после 1989 года. Как казалось мне и моим сверстникам, всё взывало к тому, чтобы нагнать упущенное, с забытым — познакомиться заново. Потому и сам Целан представлялся далёким автором из поэтического канона, к которому следовало приближаться издали, исподволь. Так и получилось, что ещё до того, как я смогла читать Целана в оригинале, я взяла за правило носить с собой сборник румынских переводов — из поэта, который когда-то сам писал по-румынски! Они были изданы под заголовком «Мак и память». И хотя мне ещё не удавалось тогда по-настоящему расслышать Целана в том, что походило на звуки какого-то возвышенного нео-романтического румынского синтаксиса, меня потрясали отдельные слова: «мак и память», с которыми в «Короне» сравнивается любовь, — это была какая-то такая строка чистой поэзии, которую невозможно забыть, из тех, когда ставишь на полях восклицательный знак, ведь что ещё можно сказать. Само слово «Корона» прилетело как бы из ниоткуда, кометой, но в нём было и хрупкое равновесие некой внутренней геометрии звука:

RÓ

co na

Но по-настоящему я услышала в Целане Целана уже позже, в Берлине, прослушивая запись того, как он читает «Корону». Вдруг зашифрованная в его стихах длинная тень истории предстала передо мной сжатой, концентрированной в интенсивности самих слов. Когда двое любовников «время учат ходить», а потом «обнявшись встают у окна, и прохожие с улицы смотрят», потому что «пришло время им знать!» — это знание мне совершенно знакомо, это окно выходит на то, что повсеместно.

Эта излучина в моём изложении, возможно, говорит что-то о моём беспорядочном образовании, а может, о непереводимом целановском немецком языке, неотделимом от того геноцида, который он вобрал внутрь себя. Но я думаю, что здесь схвачено и что-то, имеющее отношение к самой поэзии Целана. Есть в его поэзии куда-то ведущий шлюз, или, если прибегнуть к его собственному обозначению, Sprachgitter («сетка» или, может быть, «решётка языка») — порог, через который можно переступить с первого взгляда, а можно попереминавшись с ноги на ногу долгие годы. Но стоит выйти с другой стороны, обратного хода нет: там — каждое отдельное слово лучится равной энергией, каждое слово наделено чуть ли не атомным свойством, своей личной «короной». За этим порогом стихотворение может сказать мне что угодно, может метафорически перевести в бытие что угодно, сказать, что что угодно есть, существует, и я это приму. Так что я не сомневаюсь, что «в зеркале воскресенье», и я очень остро чувствую, что «время пришло».

Пер. с англ. И. С.

Джамиля Ламрани, «Внутренний голос», 2013

АНДРЕЙ ГРИЦМАН

(Москва – Нью-Йорк – Иерусалим – Рим)

поэт, переводчик

Mohn und Gedächtnis, маки и память. Ингеборг пишет: Пауль всю мою комнату заполнил маками, красное поле, любовь, секс, кровавые лучи луны. Долгое время проходит, пока не изменится цвет лучей. Воздух, ветер не отмывают кровь годами. Время. Один из самых личных, прозрачных стихов Целана. Тот редкий случай, когда личностные метафоры сразу пронизывают читателя и становятся твоим переживанием на время, навсегда. Редкая для Целана конкретность: воскресенье, физическая связь с любимой, изолированность от окружающего мира: «они смотрят на нас с улицы». Свой созданный язык: контрапозиция слов, предельная точность метафор с максимальной удаленностью от привычных поэтических образов. Осень в Короне — философская осень. «Монах волосатыми пальцами книгу захлопнул — сентябрь» (С. Апт). Контрапозиции судьбы: Ингеборг — дочь австрийского нациста, Жизель — французская аристократка, дочь вишиста, духовная связь с нацистским ректором Хайдеггером. Вода и время. Минуты вместе, вместе во сне, и возвращение времени обратно в скорлупу вечности. Но от такого чувства сердцу-камню послевоенного ужаса удается зацвести. Но ненадолго. Вода-время вечно текучее под мостом Мирабо. И вскоре римский холокост Ингеборг. Сердца бьются до сих пор. Маки цветут. Стих, как птица, выпущен на волю и парит и живет своей жизнью.

Пауль Целан

КОРОНА

Осень сдувает лист с моей руки: мы друзья.

Мы достаем время из скорлупы и учим его ходить:

Время возвращается в скорлупу.

В зеркале воскресенье,

Мы спим в нашем сне,

И говорим правду.

Мои глаза видят страсть моей любимой:

Мы смотрим друг на друга,

Мы говорим о темных вещах,

Мы любим друг друга как маки и как память,

Мы спим как вино в морской раковине,

Как море в кровавом луче луны.

Мы стоим у окна обнявшись и они смотрят нас с улицы:

Это время, чтобы узнать!

Это время, когда камню удалось зацвести,

Когда беспокойное сердце забилось.

Это время, чтобы быть временем.

Это время.

АСЛАН КОЭН

(Мехико – Чикаго)

исследователь

От библейского Яхве к целановскому «Н/никто»: Адам, Дмама

«Псалом» Пауля Целана начинается с аллюзии, но не на один из библейских Псалмов, а на рассказ о сотворении Адама и Евы и их изгнании из Рая (Быт. 2:4 и далее): Niemand knetet uns wieder aus Erdeund Lehm («Никто (не) замесит нас вновь из земли и глины»). Из-за присутствия таких слов у Целана как «глина» (адама́ на иврите) и, ниже, «красный» (адо́м на иврите) в ивритских переводах стихотворения неизбежно слышатся отзвуки ключевого каламбура, лежащего в основании древнееврейского рассказа: кровью налитый человек (кровь: дам; человек: адам) замешен на красноватой глине (красный: адо́м; глина: адама́).

Среди библеистов принято полагать, что использование сходно звучащих слов есть лишь стилистический приём, употреблявшийся древним автором в орнаментальных целях. Однако денотаты этих слов занимают настолько важное место в сюжете, что, кажется, всё ровно наоборот: именно обнаружение этого интригующего словесного кластера в один-прекрасный день захватывает воображение автора и подвигает его на творчество. С этой точки зрения, «миф» об Эдеме не наивная повесть о псевдоисторических фактах, но складывающаяся в притчу разведка немых отверстий в языке, которые взывают к авторскому сознанию на правах вопроса о самом существовании человека.

Как иначе подойти к косой черте, проходящей и электрическим разрядом, и непреодолимым разломом в ада́м / адама́ (человеке / почве)?

Если библейский автор и наивен, эта наивность моментально оборачивается притязанием на то, чтобы затянуть, «залечить» разлом, взывая к имени Яхве: это силой его дыхания можно перенестись из небытия в бытие; это его волей обосновано то, что рождение есть дар, а смерть — вина; это его именем выражается и укрепляется не дающий нам покоя разрыв между телом и почвой [body and soil].

Всё не так у Целана. Он поэт открытой раны. Он не только не притязает на преодоление разлома: его язык существует лишь затем, чтоб отдаляться, давая нам ощутить своё величие. Вместо имён Яхве или Адонай здесь Niemand — «Н/никто». Gelobt seist du, Niemand. «Хвала имени твоему, Н/никто». Следует ли (не) писать «никого» с заглавной буквы? В немецком собственные и нарицательные имена визуально не различаются, невозможно окончательно определить, должны ли мы петь хвалу этому имени — Никто, или же в нём выражается абсолютная невозможность хвалы. Невозможно понять, не вопль ли негодования представляет собой это стихотворение, вопль оцепенения того, кто покинут, или же это попытка воздания почестей неназываемому голосу, который всё же обращается к нам, несмотря ни на что. Не был ли «Псалом» для Целана реальной молитвой? Декламировать ли его вслух или бормотать в тишине?

Рассказ об убийстве Авеля в Библии следует сразу за эпизодом изгнания Адама и Евы из Эдема. Как только преступление совершено, Яхве немедленно взывает к Каину с порицанием: «Что ты сделал? голос крови (дами́м) брата твоего вопиет ко Мне от земли (адама́)» (Быт. 4:10). Целан, из-за противоестественного «преимущества» своего исторического взгляда, взгляда, глядящего на всё «задним числом», уже не способен представить себе мгновенное спасительное вмешательство высшей силы; никто (не) может утишить мятущее нас отсутствие Авеля. Доживи библейский автор до конца двадцатого века, он добавил бы ещё одно слово к своей аллитеративной конгломерации глины, крови и личности — дмама́, «затяжное молчание».

Поэзия Целана мужественно отправляется в свой невозможный путь, ставя перед собой недостижимую цель: помочь нам пережить то, как дмама́ жертв истории не перестаёт витать в расщелинах слышимого, — такую дань (не) воздаёт им Н/никто:

Никто

(не) свидетельствует

за свидетеля.

Пер. с англ. И. С.

ПЕТРО РЫХЛО

(Черновцы)

переводчик, исследователь

Пауль Целан

ВОВЧИЙ БІБ

…о

квітування Німеччини, о моє серце стає

незрадливим кристалом, в якому

вивіряється світло, коли Німеччина

Гельдерлін, «Мовлячи з безодні…»

… як у єврейських домах (на згадку про

зруйнування Єрусалима), завжди потрібно

залишати щось недовершеним…

Жан-Поль, «Кампанська долина»

Опусти-но засувку на дверях:

в нашім домі троянди.

Сім троянд

в нашім домі.

Це

семисвічник.

Наша

дитина

знає це й спить.

(Далеко, в Михайлівці,

в Україні, де

вони вбили мені батька й матір: що

квітнуло там, що

квітне там досі? Яка

квітка, матусю,

завдавала тобі

болю своїм найменням?

Матусю, тобі,

яка завжди казала вовчий біб, а не

люпин.

Вчора

прийшов один з них і

вбив тебе

вдруге

в моєму вірші.

Мамо.

Мамо, чию

руку стискав я,

коли я з твоїми

словами відправився до

Німеччини?

В Аусіґу, завжди мовила ти,

в Аусіґу, що

на Ельбі,

під час

втечі.

Мамо, там живуть

вбивці.

Мамо, я

писав довгі листи.

Мамо, відповідь не надійшла.

Мамо, відповідь надійшла.

Мамо, я

писав довгі листи —

Мамо, вони пишуть вірші.

Мамо, вони не пишуть їх,

якби не той вірш, якого

я написав, задля

тебе,

задля

твого

Бога.

Слався, казала ти, слався

Правічний і

Сущий, тричі,

тричі

амінь.

Мамо, вони мовчать.

Мамо, вони допускають, щоб

ницість мене обмовляла.

Мамо, ніхто

не заперечить убивцям.

Мамо, вони тако́ж пишуть вірші.

О

мамо, скільки

чужинських нив зрощує твоє зе́рно!

Зрощує і годує

тих, що вбивають!

Мамо, я

геть пропащий,

мамо, ми

геть пропащі.

Мамо, моя дитина, яка

схожа на тебе.)

Опусти-но засувку на дверях:

в нашім домі троянди.

Сім троянд

в нашім домі.

Це

семисвічник.

Наша

дитина

знає це й спить.

Несмотря на то, что стихотворение Пауля Целана «Wolfsbohne» контекстуально примыкает к поэтическому сборнику «Die Niemandsrose», оно не было опубликовано ни в данном сборнике, ни в альманахе издательства Fischer Verlag, куда Целан изначально отправил его для публикации, однако позже отказался от этого намерения из-за слишком личного характера произведения. Оно было написано после того, как в берлинской газете «Der Tagesspiegel» появилась рецензия на сборник стихотворений «Sprachgitter» (11.10.1959), автор которой, Гюнтер Блёкер, отмечал, что большая поэтическая свобода Целана в лоне немецкого языка обусловлена его «происхождением» — намекая таким образом на его еврейские корни. Также он отрицал любую связь поэзии Целана с реальностью, заявляя, что поэт часто «действует в пустоте, а такие его стихотворения, как «Фуга смерти» или «Стретта» являются «оптическими партитурами», «контрапунктными упражнениями на нотной бумаге». Целан воспринял эту рецензию как личный выпад в его сторону, как попытку нацистского реванша и откровенно антисемитской провокации, призванную скрыть правду о нацистских концлагерях и трагедии Холокоста. Поэтому написанное через десять дней необычно длинное стихотворение «Wolfsbohne» можно считать ответом на рецензию Блёкера. Понятие, которое здесь вынесено в заголовок, — это народное название люпина. Используя именно эту лексическую форму, которая несёт в себе оттенок диалекта, Целан не только вспоминает одно из любимых слов из лексикона своей замученной в нацистском лагере матери, но и подчёркивает свою укоренённость в немецком языке, которую рецензент поставил под сомнение. В украинском люпин называется «вовкиня» или «вовчий бiб». Таким образом, народная этимология буквально переводит название люпина, которое происходит от латинского «lupus» (волк), поскольку данное растение жадно, подобно волку, выедает из грунта все минеральные вещества. Из синонимического ряда названий этого растения я выбрал для перевода вариант «вовчий біб» (волчий боб), потому как отвесные, покрытые цветами стебли люпина действительно напоминают растения семейства бобовых, а также потому что именно это лексическое наименование и его просторечно-грубоватое звучание обнаруживают близость к диалекту.

Пер. с украинского Яниса Синайко

МАРК БЕЛОРУСЕЦ

(Киев)

переводчик

Пауль Целан

ВАЛЛИССКАЯ ЭЛЕГИЯ

Где больше неба мне — там я бродить готов —

И ясная тоска меня не отпускает

От молодых еще воронежских холмов

К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

Осип Мандельштам, 1937

Над Бабьим Яром памятников нет.

Евгений Евтушенко, 1961

Порывы, надрывы, немые

триумфы вспомненных

полночей и ночей. Одинок фаллически

час в снегах на вершинах.

Regina vagina.

(Понтийское Однажды на краю

татарского села. Фигура

из песка, волосы песчаные, песчаный рот —

будто лежало, лежало не всегда

слово, давно-случённое,

рядом с нами,

корчилось в схватках.

Мы лежали, лежали. Я плыл, в глазах

наши ночи, к твоим плыл глазам.

Свечой в фонаре

горело на молу твое сердце. Мы летели

домой, светясь, вслед за водой. Скользили

отраженьем в оконном стекле, это —

дом некого имени: Христиан

Раковский. — Понтийское,

понтийское Однажды. Никогда

от сплошного Всегда. Море

с зеленым отливом тайги.

Дальше обратным путем. К тебе, Всегда-

близкому утраченному.

Тихие, тишайшие

глаза цвета Исхода,

еле слышная,

из Семипалатинска

возвратившаяся горечь:

я видел, Идущий,

твой приход. Пережито

немало нами.

Мыты-мауты. Родины мытницы. Запах

дерева летом, на краю одного

детства. Некогда стояла

— в книге стояла и в букве, под буками — Некогда

стояла

в лесу лесопильня. На серпах

и на косах там они проносили тебя — как было

имя твое, обезглавленная? Звалась ты

Юдифь. Некогда стояла

в лесу лесопильня.

Мауты-мыты и, по ту сторону

мытов и маутниц, Маут-

хаузен. Ступени-для-

тысяч, там близился

шаг один, глаз, стал,

стал в самой гуще корней,

в гуще клубней, взирал

на эту пашню,

Проросшее, — знаешь,

оно стоит,

стоит

вверх при жидовском семеннике, кто

повидал это, у того

кто это снова увидит, — когда

увидит себя, у того

еще одна душа расцветет

во взгляде его души.

Я видел ту душу, она блуждающе

взглядом прошла, не кроясь,

пришла

вместе с ясным

прозрением, свет,

раз десять погасший, несла

просветленно она

в своем лоне,

свободно,

сестрой шла, поднимаясь дорогой теней,

маутхаузной дорогою тысяч

незримой — Несхожая ты, Не-

уклонная. Шла светолонно.

Salve

regina.

Я видел и душу иную, явилась

с обетом,

данным ступеням-для-тысяч,

легко,

перебросила бремя

через порог мне. Я спал

верой своей у нее.

Пришла она —

с ложью

взаимно-

ублюдочных клятв.

Стоит оно, Проросшее, — ступай,

иди, ищи себя, мое

сокрушение в тебе,

тебе — тебе

мой привет на прощание.

Vale

vagina.)

Порывы, надрывы, немые

триумфы вспомненных полночей

и ночей. Всегда-

близкое утраченное, сегодня,

здесь. Страстной

пятницы путь с тобой,

под иглами осевшее

отчаяние. Рарон.

Комментарий и примечания переводчика с учетом комментариев Барбары Видеман к полному комментированному собранию стихов Пауля Целана, изданному в 2003 г.:

Стихотворение написано в Монтане, швейцарский кантон Валлис, датировано 1.04.1961 г. (Страстная суббота). Однако оно было переработано 25.01.1962. Ведь и стихотворение Е. Евтушенко «Бабий яр» (см. эпиграф) опубликовано 19.09.1961. Пауль Целан одним из первых в Европе перевел это стихотворение на немецкий. Кстати, все эпиграфы к Валлисской элегии даны в оригинале по-русски. В названии ее отсылка к Дуинским элегиям Р. М. Рильке. При жизни Целана стихотворение не публиковалось, однако некоторые мотивы и образы вошли в другие стихотворения, написанные позже. По мысли венского литературного критика Эриха Кляйна, с 1944 года все устремления Пауля Целана — после гибели родителей в концлагере, после всего им пережитого за время оккупации — были направлены в сторону Запада. Покинув Черновцы весной 1945 года, он переезжает, а фактически эмигрирует в Бухарест. Оттуда в декабре 1947 г. нелегально перебирается в Вену. Из Вены в середине 1948 года уезжает в Париж. Это, можно считать, почти безостановочное движение на Запад. С конца 50-х, разочаровавшись в «золотом Западе», где Целану в свастиках, намалеванных на еврейских кладбищах в Германии, в осквернении кельнской синагоги видятся новые ростки антисемитизма и нацизма, где Клер Голль, вдова поэта Ивана Голля, его публично обвиняет в плагиате, он мысленно возвращается обратно. «Лучше бы я остался под буками моей отчизны», — пишет Целан своему старшему другу поэту Альфреду Маргул-Шперберу в Бухарест. Выходят переводы стихов Есенина, Мандельштама, «Двенадцати» Блока. Тогда же он возобновляет переписку с другом юности Эрихом Айнгорном, живущим в Москве, интересуется литературной жизнью советской столицы, даже намерен приехать в Москву. В «Валлисской элегии» отразилось это ментальное движение к Востоку.

…Понтийское Однажды: Этот образ и «татарский» мотив вошли в стихотворение «Пепельный ореол…» (сборник «Поворот дыхания», 1967):

[…]

Понтийское Однажды: здесь,

капля,

вдоль

затонувшей лопатки весла,

глубоко

в окаменевшей клятве

прошелестит.

(Тогда, на отвесном

канате дыхания,

выше верха,

между двумя узлами боли, пока

сверкающий

татарский месяц к нам ввысь карабкался,

я зарывал себя в тебя, в тебя.)

…Христиан / Раковский: Христиан Георгиевич Раковский (1873–1941), болгарин по происхождению, врач по образованию, первую половину жизни прожил с перерывами в Румынии; профессиональный революционер-марксист, активно участвовал в социал-демократическом движении в Болгарии, Румынии, Швейцарии, Германии, Франции, России. С 1917 года — советский политический деятель. Христиан Раковский — сторонник Л. Д. Троцкого, с которым его связывали давние дружеские отношения. После отстранения и высылки Троцкого Х. Раковский сослан в Казахстан. В 1938 году осужден по т.н. делу «Антисоветского правотроцкистского блока» и расстрелян в июле 1941 г. Троцкий в очерке «Поездка в Добруджу» (1913 г.) описывает поездку в том же году с «доктором Раковским» на поезде из Бухареста в полутатарскую Мангалию неподалеку от Констанцы, курортный город и порт на румынском черноморском побережье, где находился родительский дом Раковского, в котором они останавливались. (Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война. Сочинения, т. 6. Москва–Ленинград, 1926).

Первые два года эмиграции Целан провел в Бухаресте (1945–1947), он ездил на море в Мангалию с друзьями, о чем есть свидетельства в его письмах, в воспоминаниях бухарестских друзей и в стихах, по тому же, скорее всего, маршруту. Мангалия стала одним из топосов его юности, мимолетных влюбленностей, безоблачных дней.

Румынская поэтесса Нина Кассиан, входившая в круг бухарестских друзей Целана, в воспоминаниях «Мы вернемся, чтобы утонуть в родном краю» описывает, каким она увидела Целана на румынском черноморском курорте Мангалия:

Тем же летом Пауль стал неоспоримым владыкой королевства морских просторов и любви; он бросил Лию [Фингерхут] («Джойю», как он ее называл) и стал ухаживать за Чучи, женщиной таинственной, как черный бархат, к тому же актрисой, обладавшей восхитительной способностью никогда не раскрывать своих секретов. Я наблюдала за его новым увлечением не без ревности, но не могла заставить себя не следовать по пятам за этой интригующей парой, союз которой скреплялся тайной меланхолией их обоих.

Через несколько лет после разрыва с Паулем в Мангалии, пережив потом и целую серию других неудач, Лия погибла, утонув в море (хотя была отличной пловчихой). Чучи после отъезда Пауля тоже попыталась покинуть страну, но поплатилась за это годом тюремного заключения. Сейчас она живет в Нью-Йорке.

(Пер. Татьяны Баскаковой)

Возможно, поэт читал упомянутые публикации Троцкого, но так или иначе Мангалия означила и его левые убеждения, которым он всегда оставался верен. Не случайно, видимо, в 1940 году, еще дома в Черновцах, недавно «освобожденных» Красной Армией, он, двадцатилетний, на вопрос: «Ну что ты теперь скажешь?», — ответил: «Теперь я троцкист» (Илана Шмуэли. Скажи, что Иерусалим есть… в: Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания. Мосты культуры, М. 2001).

Заметим, что для Целана тайга, Сибирь вообще, как для многих на Западе, место ссылок и советских лагерей. См. стихотворение «Сибирское» в кн. «Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма» (Ad Marginem, М., 2008):

Через долы-завалы здесь,

по зыбунному морю ныне

ведет она, наша

дорога в бронзе.

Там лежу я и говорю с тобой,

и ободрана кожа

на пальцах.

из Семипалатинска: По ту сторону «железного занавеса» было известно о Семипалатинском полигоне в Казахстане, где с 1949 г. в течение очень многих лет производились испытания советского ядерного оружия, что привело к заражению огромной территории, изменениям флоры и фауны, гибели людей. Число жертв до сих пор неизвестно.

…Мыты-мауты: Maut (нем.) означает то же, что и мыт.

Некогда стояла в лесу лесопильня: Несколько измененная цитата из стихотворения австрийского поэта Франца Верфеля (1890–1945) «Романс тоски». В тексте Верфеля «…стоит в лесу лесопильня». Черновицким лицеистом Пауль Целан, тогда еще Анчел, проводил летние каникулы со своим другом Эрихом Айнгорном в карпатском селе, где была лесопильня, принадлежавшая дяде Эриха Айнгорна. Так цитата из стиха Верфеля становится частью родины и детства поэта.

Ступени-для- / тысяч: Рядом с концлагерем Маутхаузен находился гранитный карьер. Там была крутая и длинная лестница, по которой заключенных заставляли подниматься и выносить куски гранита из каменоломни. Спотыкавшихся избивали до полусмерти или сразу убивали охранники. За время существования концлагеря (1938–1945) на этих 186 ступенях, названных «лестницей смерти», погибли тысячи заключенных.

Рарон: В том же кантоне Валлис находится селение Рарон, где похоронен Рильке.

ЛИЛИТ ЖДАНКО-ФРЕНКЕЛЬ

(Париж – Рига – Москва – Иерусалим)

переводчица

Пауль Целан

ПЕПЕЛ-СЛАВА позади

твоих сотрясённых, узлами завязанных

рук, у развилки трёх дорог.

Некогда понтийское: здесь,

капля,

на

затонувшей лопасти весла,

в глубине

окаменевшей клятвы,

шумит оно.

(На вертикальном

канате дыхания, тогда,

выше вершин,

между двумя узлами боли, когда

взбиралась к нам

белая

татарская луна,

в тебе зарылся я, в тебе.)

Пепел-

слава позади

вас, руки —

развилки тройные.

Перед вами страшное, что с востока

брошено было.

Никто

не свидетельствует

за свидетеля.

РОМАН ОСМИНКИН

(Санкт-Петербург)

поэт, активист, перформер

Что можно сказать в абзаце о поэте, ставшем именем нарицательным, отождествившим или скорее отождествленным постфактум со страданием, с памятью, работой траура, травмой и свидетельством или — вернее его невозможностью — о нескончаемой катастрофе, выход из которого может быть найден только по ту сторону языка — прыжок с моста Мирабо. Пауль Целан оставил нам прежде всего это противоречие, этот незарубцовывающийся шов между необходимостью и невозможностью писать. Для Адорно он был разделяющей кромкой, делящей поэзию (и вместе с ней и саму жизнь) на до и после. Этот шов, нанесенный без анестезии суровой ниткой нацизма прямо по биографии самого поэта — «отложенной жертвы Холокоста», обрел буквальное место в виде цезуры внутри синтаксической структуры. Эта цезура, став основой «темного», рваного, затрудненного, фрагментированного письма Целана, позволила в тоже время диссеминироваться его поэзии в тысячи исследовательских работ и философских концепций. Заниматься герменевтикой Целана после Гадамера или его переводами после Ольги Седаковой — дело неблагодарное, тем более для не носителя немецкого языка, но помыслить Целана как тип поэтической субъективации, исходя из собственных — идеологических, культурных, экзистенциальных и прочих — условий, задача вполне нетривиальная. Грубо говоря, возможна ли сегодня «Фуга смерти» и если да, то в какой форме? Цезура, вошедшая в подкорку, став бессознательным планом языка, сегодня не является тем же самым элементом свидетельствования о непредставимом. Она ушла в прием, рафинировалась в неомодернистском типе письма. Тогда как поэтически свидетельствовать пришло новое поколение поэтов и поэток, которые отодвигают катастрофический план и берутся травмоговорить о собственных или переживаемых как собственные страданиях, нарративно, без умолчаний, эллипсисов и сложных тропов. И здесь я скорее на их стороне, хотя бы потому, что тот же упомянутый Адорно, спустя 15 лет после своего запрета на поэзию, ознакомившись с творчеством Целана, пишет в «Негативной диалектике»: «Многолетнее страдание — право на выражение, точно так же замученный болезнью человек имеет право брюзжать и ворчать; поэтому неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, наверное, будет задаться менее «культурным» вопросом о том, а можно ли после Освенцима жить дальше». Мы сегодня, несмотря на всю несоразмерность наших страданий, получили огромный эмансипаторный заряд, возможность говорить как страдающие варвары, описывать опыт насилия через целановский «поворот дыхания», не прибегая к аффективному мимесису; или корчиться как рэпер Хаски, выблевывающий свое «я хочу быть автома-атом стреляющим в лица» в то самое мгновение, в котором «скорчивается голова Медузы… и происходит сбой автоматов».

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

(Тамбов – Москва – Галле)

поэт, исследователь

Ловец блуждающих слов

…Целана надо слушать, чтобы услышать, что происходит с языком.

На письме как будто он забыл этот язык и теперь мучительно вспоминает и заново пытается его учить.

И он подбирает слова, которые не притираются друг к другу. Это, по его собственному определению, «блуждающие слова» (wandernde Worte).

Так вот, когда он читает, как будто старается поскорее избавиться от написанного. В скоростном режиме скороговорки, совершенно не признавая собственной графики, разбивки строк, сливая и соединяя, переводя разреженную паузами стихоречь в длинные периоды. Так звучит даже «Todesfuge». Tолько в самом конце фуги он замедляет темп.

–Особенно ярко проявляется такая демонстрация в чтении цикла «Engführung», состоящем из девяти частей. Известно, что Целан был близок к сюрреалистам и использовал сюрреалистическую технику. Похоже, что именно такое сомнамбулическое вырывание из забывания выводило его из письма в говорение. Как бы стирая написанное им самим.

Это пепел, написанный пеплом поверх пепла.

Без пояснений.

Halle, 20.11.20

ЧАРЛЬЗ БЕРНСТИН

(Манхеттен – Бруклин)

поэт, переводчик, исследователь

Paul Celan

TODTNAUBERG

Arnica, hold-in-trust, tear

Trump out dim Bruise admit dim

Stern waffled drought,

indigo

Hut,

—die in that Bush

—lesson Naming nouns off

where dim mines men—

die in die’s book

gust’s ribbons fail one

I’m an huff-none, hurt

Oaf I’m a dunken den

commends

Wart

in heart’s end

World-wizened, uneyed and bent

Arc is un-arc is, eye’s realm,

Crude, spatter in führer

Deutsche light,

Tears a fog, dear Mensch,

dares admit abort

die halved

beschmuddled Cudgel

fade in Hock’s moor

Folded,

veil.

[Прослушать авторское чтение этого текста можно здесь.]

ИВАН СОКОЛОВ

(Санкт-Петербург – Беркли)

поэт, переводчик, исследователь

Пауль Целан

ТОДТНАУБЕРГ

Арника, август роз, дыр

треньк, ссадина-бронь идей,

звездь-вырвань трав,

из дыр —

Гёте,

день и разбух

— вёсен, нем и Немцо́в

(…Вор дыханий?..) —

тень и раз — звук:

Йерушалаима цапли: фон-

арей гаванью гнёт,

а фоноэстетикой дня —

гомон се-

рдцо́в:

и Герцено-

ва листва не ингибирует-

ся-бры ведь со́-бра́ты!, нецельно,

грудишься из потерь, их фары

довлеют,

дыры нам фора, дырою немеешь,

дыр смерть — анахореет,

дыхал бы —

без череды накоплений —

падаем хорохором:

Фихте с-

бил.

ПОЛИНА БАРСКОВА

(Ленинград – Беркли – Амхерст)

поэтесса, исследовательница, переводчица

Зачем нам сегодня нужен Целан? Кто мы с ним друг другу? Целан научил себя говорить заново на своем языке — в полной уверенности в невозможности, в неверности своего языка, осознав, что это язык на измене. Что это не только пленительный, прельщающий, меняющийся, манкий язык мыслeтворчества, но язык тех, кто навсегда, на муку, на немоту забирает у тебя твоих родителей, отправляет их в лагерь. Будучи полиглотом, Целан все же совершил выбор: остаться со своим и уже не своим языком для того, чтобы изучить, освоить подобного рода «отношения»: между субъектом и языковой средой, которая не столько со/держит, сколько отвращает.

Целан остался в своем изменившем/ся языке совершать работу по наблюдению коррозии. При всей огромной приверженности, благодарности этому невероятно хрупкому и мощному работнику по искусству, я бы хотела использовать эту беседу также как повод задаться вопросами, с чем связана наша сегодняшняя склонность к жизненному миру и методу этого поэта, чему еще нас может научить внимание к Целану. Очевидно, он уже проник в нашу поэзию, благодаря мощным поэтам-переводчикам, и причиной скорости этого полыхания/заражения (так загорается бумага, так бежит по членам гангрена) является, я думаю, не только лингвистика, но и история. Ставшее расхожим лозунгом восклицание Адорно о том, что писать стихи после Освенцима есть занятие варваров, конечно, относится и к наследникам/пользователям истории советской: после Колымы, Ленинграда и многих Голодоморов язык перестает быть равен себе, то есть себе хорошему, прекрасному, доброму, богатому, сытому: он становится языком вохры и языком дистрофика. Читая Целана, я не могу не думать о той ломке, на которую производители, агенты, но и субалтерны советской истории обрекли язык, допустим кружка «Арзамас»: так же, как Целан думал о Мандельштаме, читатель Целана думает о Го́ре и Гинзбург, о тех, кто осмелился признать: этот язык, эта словесность, эта ткань/текстура никогда более не будут прежними.

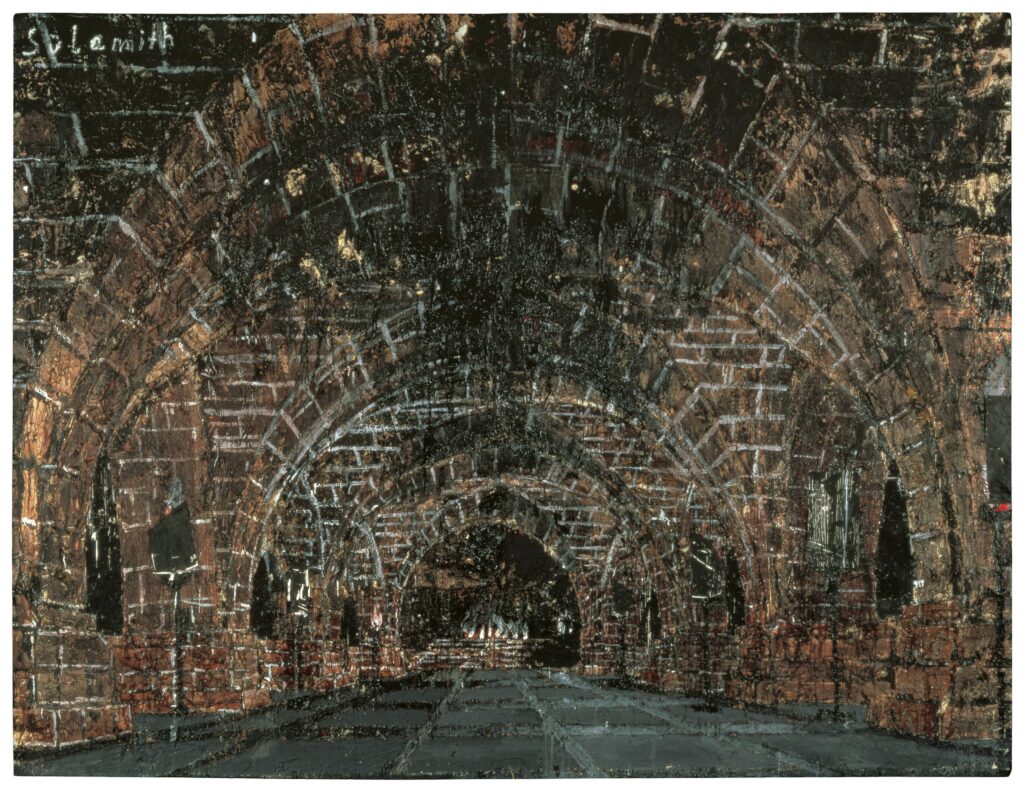

Ансельм Кифер, «Суламифь», 1983. © SFMOMA

ИРИНА КАЗАКОВА

(Вена – Санкт-Петербург)

переводчица

Пауль Целан

Шлир

Шлир в глазу:

потеря, узренная взглядами

на половинном пути

действительно-свитое Никогда,

возвращено.

Пути, полу- и длинных длиннее.

Душе-стеганы нити,

стеклосколок,

обратно прокручен,

и вот,

глазом-Ты на извечной

звезде над тобою

белым пеленопокрыт.

Шлир в глазу:

чтоб уберечь

знак, пронесенный сквозь тьму,

из песка (или льда?) чужого

времени для чужого Всегда

оживлен и будто беззвучно настроен

вибрирующий согласный звук.

Нет более точного слова, чем слово «шлир», чтобы сказать о того рода изменении взгляда, которое вызвано жизнью, исполняющей боль. Muscae volitantes, как следствие деструкции стекловидного тела глаза, никогда не позволит видеть иначе. Речь не идет о том, чтобы видеть правильно или неправильно, в глазу нет истины, но речь о невозможности привести к одному увиденное тогда, раньше, прежде, с видимым сейчас. И дело не в видимом, дело в смотрящем. То, чем он внимает, испытало необратимое искажение структуры. Экзистенция отдельного существующего обречена на привязанность к своей структуре. Единственной работой остается усилие непривыкания к ней, неслияния с ней, удержания различения того, чем, и то, что; удержание себя в распорке памяти и восприятия. Шлир в глазу хранит прошедшее время и остается единственным свидетелем того, что было, не позволяя сойти с ума. Пока виден шрам на теле, никто не оспорит произошедшее. Шлир как нерастворимый остаток времени, отлитый в структуре. Геологические коннотации отсылают к тем же смысловым пространствам и говорят о временно́й интрузии катастрофического опыта в некогда целую и однородную структуру, в данном случае, каменной породы. Для Целана нередким является заимствование геологического или анатомического языка, как наиболее конкретного и прямого. Но даже и его приходится крошить и пересобирать, чтобы достичь хоть какого-то соответствия смысловой интенции. Почти удается найти аналоги несуществующих слов, почти удается приблизиться к звучанию выраженного. Повторение не является авторитетным ориентиром. Слова не равным словам в разных языках, семантическая нарезка восприятия состоялась задолго до его категоризации. Единственное, что представляется возможным — попытаться высказать из того же самого, оказавшись там через предлагаемую структуру, слившись с ней, испытав не говоримое, но непреодолимое качество (qualia), и далее умолять уже другой язык служить усилию высказывания обнаружившегося себя в этом тексте опыта. Как о том сказал Мерло-Понти, «вопрос, следовательно, заключается в том, чтобы понять, может ли мышление перестать быть всецело индуктивным и освоиться с неким опытом до такой степени, чтобы воспринять всю его текстуру, чтобы его в себе повторить»*.

* М. Мерло-Понти, Феноменология восприятия, пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина, Санкт-Петербург, 1999, с. 97.

(«Ainsi c’est une question de savoir si la pensée peut jamais cesser tout à fait d’être inductive et s’assimiler une expérience quelconque au point d’en reprendre et d’en posséder toute la texture» (M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, p.76)

НАТАЛЬЯ МАВЛЕВИЧ

(Москва)

переводчица

КАМЕРТОН

I

Прямым искусственным

дыханьем,

из уст в уста:

Це-лан… Це-лан…

Переливанье

непролитой крови —

по капле…

внутривенный перевод.

Из вены в вену…

Из Вены, из Освенцима,

в уме

держа гортанный

опаленный идиш.

II

Опережая мысли

и слова,

едва успев стежком

наметить слово,

язык спешит

сквозь глухонемоту,

сквозь пустоту

пунктиро-пульсом

пробиться, корни развернув

листвою странной.

III

Чей это опыт? Чей?

Забытый мой?

Или его? Ничей?

Ничья ячейка?

Я не желала, но пришлось,

тупым карандашом

средь ночи

то, что пришло,

не ведаю зачем,

какой глагол найти, не знаю:

доверить? написать? излить? избыть?

покуда не ушло под лед сознанья.

Вот, вот оно:

восторг, когда

с покатой крыши

снег счищали,

пластом весомым ухал снег,

и обнажался красной охры,

легко вздохнув,

железный склон…

Но… мой-то детства дом

был серым шифером накрыт…

так кто же,

разбив мой сон,

о красной кровле

просил сказать,

как будто бредил: «пить!»

И главное — он утолил ли жажду?

3–4 января 1999

ТАТЬЯНА БАСКАКОВА

(Москва)

переводчица

Одно из моих любимых целановских стихотворений, из книги «Поворот дыхания»:

GIVE THE WORD

С прорубленным мозгом — наполовину? на три четверти? —,

ты, воночевленный, говоришь пароли — вот эти:

«Татарские стрелы».

«Варево искусства».

«Дыхание».

Приходят все, ни один, ни одна не отсутствует.

(Сироки и провиллы — тоже здесь.)

Приходит некий человек.

Велика — как яблоко-мир — слеза эта рядом с тобой,

насквозь прошумленная, проникнутая

ответом,

ответом,

ответом.

Промороженная насквозь — кем?

«Проходите, — говоришь ты, —

проходите,

проходите».

Лепра немоты отделяется у тебя от нёба

и навевает твоему языку свет,

свет*.

*Перевод мой. — Т. Б.

GIVE THE WORD («Говори пароль») — цитата из шекспировского «Короля Лира» (VI, 4; перевод Осии Сороки). Безумный король Лир встречает в степи Глостера и Эдгара, и между ними происходит такой диалог:

«ЛИР: Природа лучше всякого чекана. <…> ГОВОРИ ПАРОЛЬ.

ЭДГАР: Кукушкины слезы.

ЛИР: Проходи».

Чуть позже, когда появляется придворный, Лир решает, что его взяли в плен, и говорит:

«Не мучайте меня. Я дам вам выкуп.

Мне нужен врач. Я РАНЕН В САМЫЙ МОЗГ».

[В подлиннике сказано: I am cut to th’ brains, «я ранен (рубящим оружием) до самого мозга»; в немецком переводе: Ich bin ins Hirn gehaun, то есть перевод буквально точен; и эту немецкую фразу точно цитирует в первой строке стихотворения Целан.]

Теперь посмотрим, что происходит в стихотворении Целана.

Первая строфа:

Целан говорит, видимо, о себе; говорит, что он ранен в мозг (как это было с безумным королем Лиром).

Он произносит пароли — не потому ли, что пересекает некие рубежи, вступая в царство мертвых?

Жан Фиргес, один из лучших знатоков поэзии Целана, обратил внимание на то, что третья строфа отсылает к стихотворению Гёте «Первоглаголы. Учение орфиков» (Jean Firges. Den Acheron durchquert ich. Einfühtung in die Lyrik Paul Celans. Tübingen, 1998, S. 154).

В «Первоглаголах» Гёте описывает четыре периода жизни (любого) человека и ответственных за эти периоды жизни божеств. Речь идет о природных задатках и их роли в формировании человеческого характера, и последние три строки в буквальном переводе звучат так:

«…Так говорили уже сивиллы, уже пророки;

И никакое время, никакая сила не разобьют

чеканную форму, которая, живя, развивается…»

Целан как будто полемизирует с этим утверждением Гёте, поскольку использованные тем слова — сивиллы и пророки — он как раз разбивает на части и, более того, переставляет эти части местами: «СИроки и проВИЛЛЫ» (SIpheten und ProBYLLEN).

Так вот. Если уж Целан затеял такую игру со строкой из стихотворения Гёте, то нельзя ли предположить, что и в начале стихотворения речь идет о гётевском — орфическом — мировидении? Я имею в виду, что Целан оценивает три части (из четырех возможных) своей (творческой) жизни и не исключено, что его оценка каждой из этих частей как раз и находит выражение в «пароле»:

«Татарские стрелы»; «Варево искусства»; «Дыхание» (время стилистики «Поворота дыхания»? А раньше упоминались две другие?)

В стихотворении Целана вокруг поэта — после того, как он произносит эти пароли, то есть отчитывается в прожитой жизни, — по-видимому, собираются мертвые.

Приходит и тот самый (?) человек, о котором в «Поздно и глубоко» (стихотворении из «Мака и Памяти») было сказано: «Пусть придет какой-нибудь человек из могилы».

И кто же это? Шекспир? Король Лир? Как выглядит этот умерший?

Выглядит он так:

«…Велика — КАК ЯБЛОКО-МИР — СЛЕЗА эта рядом с тобой…»

То есть ни о каком человеческом облике этого человека речь не идет. Приходит (обнаруживается рядом) чья-то слеза, она же «яблоко-мир» (стихотворения). Вы помните начало стихотворения «Поздно и глубоко»? — «…Мы едим яблоки немых…».

Целановский образ слезы-мира вероятно, восходит к Жан-Полю. У того в романе «Зибенкез» (глава «Сон во сне») рассказывается о встрече одной женщины с ее умершим мужем в слезе Девы Марии: «Из закрытого глаза Марии выкатилась СЛЕЗА радости, и прежде, чем ее Сын отер каплю, ЭТА ЗЕМЛЯ вместе с двумя новыми счастливцами опустилась вниз».

Но в данном случае важность встречи определяется тем, что «яблоко-мир» содержит столь необходимый поэту ОТВЕТ. Какой же?

Я предполагаю, что ответ — Шекспира или его персонажа Лира — все же приводится; и приводится (в чем есть своя логика) по-английски. Он высказан уже в заглавии: GIVE THE WORD. Дело в том, что это словосочетание может значить не только «Скажи пароль», но «Дай слово (кому-то)».

Мне кажется, что Целан слышит это как бы в испорченный телефон: «Дай слово… (умершим)». После чего и пускает (или приглашает) их — только их «голоса», конечно, — в свой «челн», скорее всего, на котором он так часто в своих грезах странствует.

«“Челн”, — говорит Жан Фиргес, все в той же книге о Целане (с. 307), служит для “транспортировки” сновидения или стихов».

ВИКТОР БАГРОВ

(Кондопога – Санкт-Петербург)

поэт

Говорю и я: мы встретились в нам открыто, и встретились навсегда: здесь/сейчас/в этом вдохе. Потому что твоя любовь, моя вера, их память, никогда бы не зацвели в полной мере там, где абсолютно каждый голос однажды был сорван. Ты послужил и, я очень надеюсь, ещё долго будешь служить бессрочной памятью в речи тех, кто засыпает и просыпается в ясной совести, кто не боится сказать «пока», кто находится и говорит в здесь, кто видит и в увиденном продолжает выстраивать «Никому не придётся». Я в Тебе верю.

10062014

ТЕОДОР В. АДОРНО

(Франкфурт-на-Майне – Вена – Оксфорд – Нью-Йорк – Лос-Анджелес – Франкфурт-на-Майне)

Из «Эстетической теории»

Отграничение (Abdichtung) произведения искусства от эмпирической действительности превратилось в очевидную программу в герметической поэзии. Перед лицом любого из её творений высокой пробы — здесь имеется в виду Целан — допустимо было бы задаться вопросом, в какой мере оно действительно герметично; их замкнутость, по замечанию Петера Сонди, не то же, что непонятность. Напротив, следовало бы допустить связь герметической поэзии с социальными моментами. Овеществлённое сознание, которое интегрируется членами высокоиндустриального общества по мере его интеграции, неспособно к восприятию того, что для поэтических произведений существенно, а предпочитает этому их тематическое содержание и мнимую информационную значимость. Искусство может достучаться до людей теперь исключительно через шок, который наносит удар по тому, что́ псевдонаучная идеология называет коммуникацией; искусство, в свою очередь, безупречно (integer) лишь там, где оно коммуникации не подыгрывает. Непосредственной же мотивацией герметических процедур является растущее вынужденное стремление к тому, чтобы отделить сочинённое (das Gedichtete) от тематического содержания и интенций. Это стремление распространилось с рефлексии на поэзию: она стремится подчинить своей власти то, ради чего ради существует, и вместе с тем следует имманентному ей самой закону движения. Герметическую поэзию, чья концепция формируется в период югендстиля и отчасти сродни довлевшему ему понятию «воли к стилю», можно рассматривать как такую поэзию, которая пытается своими силами произвести то, что обычно выявляется как сочинённое (das Gedichtete) лишь с течением истории, в чём присутствует и своеобразный момент химерического — превращение эмфатического содержания в интенцию. Герметическая поэзия тематизирует и трактует сама то, что прежде происходило в искусстве без её к тому каких-либо усилий: в этом отношении сформированный Валери взаимообмен между художественным производством и саморефлексией в ходе этого производства подготовлен уже Малларме. Из тяги к утопии искусства, отстраняющегося от всего, что искусству чуждо (alles Kunstfremden), — Малларме был аполитичен и оттого чрезвычайно консервативен. Однако в своём отказе от взглядов, которые сегодня елейно проповедует любой консерватор, он соприкасался с политически противостоящим полюсом, с дадаизмом; в промежуточных историко-литературных звеньях нехватки нет. За свою более чем восьмидесятилетнюю историю со времён Малларме герметическая поэзия переменилась, отчасти и в ответ на общественную тенденцию: выражение «башня из слоновой кости» к творениям без окон без дверей неприложимо. Поначалу она была ещё несвободна от недальновидных и отчаянных перехлёстов религии искусства, внушившей себе, будто мир был создан ради одного-единственного прекрасного стиха или совершенного синтаксического ряда. В творчестве самого значительного представителя герметической поэзии в современной немецкой лирике, Пауля Целана, содержание, связанное с опытом познания, вывернулось в герметическом наизнанку. Эта лирика пронизана стыдом искусства перед лицом страдания, не поддающегося ни познанию, ни сублимации. Стихи Целана хотят сказать о предельном ужасе умолчанием. Само их истинностное содержание становится негативным. Они подражают языку, залегающему под беспомощным языком человека, да и под всем органическим языком, — языку мёртвой материи камней и звёзд. Ликвидируются последние остатки органического: себя обретает то, что Беньямин описывал у Бодлера, говоря, что его поэзия лишена ауры. Бесконечная скромность, с которой действует целановский радикализм, придаёт ему сил. Язык безжизненного становится последним утешением перед лицом лишённой всякого смысла смерти. Проследить переход в неорганическое состояние можно не только по сюжетным мотивам, но можно и реконструировать в замкнутых творениях путь от ужаса к онемению. Отдалённо похоже на то, как Кафка обращался с экспрессионистской живописью, Целан транспонирует распредмечивание пейзажа, в ходе которого тот сближается с миром неорганического, в языковые процессы.

Пер. с нем. И. С. под ред. А. Г. Цит. по.: Adorno, Theodor W.,

Gesammelte Werke, B. 7: Ästhetische Theorie (Frankfurt am Main:

Suhrkamp Verlag, 1970), S. 476–477.

Джамиля Ламрани, «Лестницы с неба», 2011

АННА ГЛАЗОВА

(Дубна – Москва – Берлин – Чикаго – Итака, Нью-Йорк – Гамбург)

поэтесса, переводчица, исследовательница

Пауль Целан

SINGBARER REST — der Umriß

dessen, der durch

die Sichelschrift lautlos hindurchbrach,

abseits, am Schneeort.

Quirlend

unter Kometen-

brauen

die Blickmasse, auf

die der verfinsterte winzige

Herztrabant zutreibt

mit dem

draußen erjagten Funken.

— Entmündigte Lippe, melde,

daß etwas geschieht, noch immer,

unweit von dir.

Воспеваемое в остатке — абрис

того, кто беззвучно

проломился сквозь серпоскрипт,

в стороне, в снежном месте.

Клубясь

под кометными

бровями —

зрящая масса, к ней

дрейфует малый, затменный

сердце-спутник

с искрой,

уловленной извне.

— Обезглашенна, дай знать, губа,

что нечто — ещё — происходит,

не так далеко от тебя.

Анна Глазова

Из книги «Для землеройки»

сплелось из остатков струн — что-то

негодное но целое. сырые

доски, тонкий лак, вообще мастерство

достались кому-то, но звук в снегу не для слуха.

вихрится увиденное,

тяготит грубый напев,

как из скважины брызжет глубокое,

но оно блестит.

— без права голоса, рот,

замкни, запечатай неясность

того, что точно случается неподалёку