Летом 1959 года Пауль Целан написал небольшой рассказ под названием «Разговор в горах». Я рад предложить читателю «ГРЁЗЫ» новый русский перевод этого текста. Он был выполнен с оглядкой на два языка, отчётливо звучащих в оригинале, — воспроизвести их в русском тексте тем затруднительнее, что оба они не вполне реальны. Это, во-первых, так называемый «еврее-немецкий», то есть еврейский этнолект немецкого языка в том виде, в каком он должен был представляться образованному немецкому читателю (или писателю). Во-вторых, тот «дегенерировавший язык», которым, по мысли Теодора В. Адорно, пользовался в своей прозе Франц Кафка. Подробный анализ первого, «еврее-немецкого» языка, без которого перевод был бы невозможен, останется за рамками этой публикации — зато в конце её читатель найдет несколько наблюдений насчёт устройства второго.

В каком-то смысле можно сказать, что именно «Разговор в горах» положил начало личным отношениям Пауля Целана с Теодором Адорно. Известно о них не слишком много. На фоне полутора десятков дошедших до нас писем и нескольких противоречивых замечаний мемуаристов «Разговор в горах» неизбежно воспринимается как своего рода художественный документ, литературная замена несостоявшемуся в реальности разговору в швейцарском Энгадине, кантон Граубюнден. При этом, если одни исследователи склонны приписывать целановскому рассказу прямое развитие тех или иных теоретических установок Адорно или по крайней мере отсылки к ним, а другие — резкую полемику с Адорно или даже прямое оскорбление в его адрес, тем важнее для читателя знакомиться с «Разговором в горах» в контексте соответствующих документальных свидетельств. Вслед за текстом перевода он найдёт письмо, в котором Целан фактически посвящает свой рассказ Адорно, и ответ на него, а также необходимый комментарий к тому и другому. Продолжается этот комментарий уже упомянутым очерком устройства «дегенерировавшего языка» — именно здесь, как мне кажется, лежит одна из возможностей вернуть рассмотрение диалога между Целаном и Адорно от теоретических концепций к самим текстам. Пользуюсь случаем напомнить, что в прошлом году, к столетнему юбилею Пауля Целана, «ГРЁЗА» опубликовала пассаж из «Эстетической теории» Адорно, касающийся целановского творчества (пер. Ивана Соколова под ред. Анны Глазовой); в нём можно увидеть переклички в том числе и с «Разговором в горах».

Я благодарю «ГРЁЗУ» за предложение опубликовать эти тексты, Ивана Соколова за внимательную редактуру, Галину Рязанскую, которая была первым и очень чутким читателем перевода, а также Дом творчества писателей «Переделкино», где в августе 2021 года я работал над большим филологическим проектом, посвящённым «Разговору в горах»; отдельные его части легли в основу настоящей публикации.

Михаил Коноваленко

Пауль Целан

РАЗГОВОР В ГОРАХ

Как-то вечером — солнце, и, надо сказать, не только солнце, уже закатилось, — шёл по дороге, вышел себе из дому и пошёл по дороге еврей, еврей и еврейский сын, а с ним пошло его имя, совершенно непроизносимое имя, вышло и тоже пошло, вышло и потащилось с ним вместе, так, что слышно было, с палкой пошло, по камням пошло, слышишь ведь, ты ведь меня слышишь, это же я, я, это я и тот, кого ты слышишь, кого ты думаешь, что слышишь, вот он я, а вот он другой, — так пошёл он, и это было слышно, пошёл как-то вечером, когда некоторые вещи уже совсем закатились, пошёл под облаками, пошёл в тени, в своей тени и в чужой — потому что еврей, ты же сам знаешь, что́ он вообще имеет, чтоб оно ему правда принадлежало, чтоб оно не было взято взаймы, одолжено и не возвращено на место —, так вышел он вечером, и шёл, шёл по дороге, по одной прекрасной, просто несравненной дороге, шёл, как Ленц, через горы, это он-то, которому разрешалось жить внизу, докуда он, до низменности, принадлежит, — так шёл он себе, еврей, и шёл.

Шёл, получается, по дороге, по прекрасной этой дороге.

И кто, ты думаешь, пошёл ему навстречу? Навстречу пошёл его двоюродный брат, двоюродный брат и швестеркинд, на четверть еврейской жизни старше, большой пошёл, и тоже в тени, в заёмной — потому что кто, спрашиваю я, если его Господь уже раз сделал евреем, придёт к тебе с собственной своей тенью? —, пошёл он себе, большой, пошёл навстречу тому, другому, пришёл Большой еврей навстречу Меньшому, и Меньшой, еврей, велел своей палке перед палкой еврея Большого умолкнуть.

Тогда и камень тоже умолк, и тогда в горах, где шли они, тот и другой, стало тихо.

Так тихо, значит, было, тихо было наверху в горах. Но недолго там было тихо, потому что если уж к вам приходит один еврей и встречает второго, то всякому молчанью скоро делается конец, даже и в горах. Потому что еврей и природа — это две очень разные вещи, даже и здесь, даже и сейчас.

Стоят, получается, они себе в горах, два еврея, двоюродных, и слева цветёт турецкая лилия, цветёт дико, нигде они так не цветут, а справа, справа стоит колокольчик рапунцель, и Dianthus superbus, гвоздика великолепная, тоже стоит неподалёку. Но нету у них, у евреев, нету у них, уж Его святая воля, глаз. Вернее, есть, даже и у них есть глаза, но только висит у них перед глазами пелена, нет, не перед глазами, а за глазами она висит, подвижная пелена; только туда войдёт картинка, так сразу застрянет в ткани, и тогда в ход идёт ниточка — прядётся она себе там и оплетает картинку, пелёнчатая ниточка; оплетает картинку и делает с ней ребёночка, на одну половину картинку и на вторую половину пелену.

Бедная лилия, бедный колокольчик! Вот стоят они, двоюродные, стоят посреди дороги в горах, и палка у них молчит, и камень у них молчит, и молчанье это никакое не молчанье, ни слова там у них не умолчано, ни фразы, это просто пауза, словесная дырка, совершенно гладкое место, и ты видишь все слоги, как они стоят по краям; язык они и рот, эти двое, как и раньше были, и в глазах у них висит пелена, а вы-то, бедные, вы не стоите и не цветёте, вас вообще нет в наличии, и июль этот никакой не июль.

Ну болтуны! У них язык в зубы колотит по-идиотски, у них губы не круглятся, а они и теперь имеют что-то сказать! Ладно, пускай поговорят…

— Нет, а ты пришёл, ты издалека пришёл…

— Прийти-то пришёл. Точно так же, как ты.

— Так это я знаю.

— Так это ты знаешь. Знаешь и видишь: тут земля наверху свернулась, свернулась раз, и два, и три, и открылась посередине, и в середине у неё вроде как вода, и вода эта зелёная, и зелень эта белая, и белизна эта идёт сверху, с ледников идёт, и можно сказать, можно, хотя лучше не нужно, что вот он язык, который сюда годится, зелёное и внутри у него белое, язык, который не для тебя и не для меня, потому что, спрашивается, для кого она задумана-то, земля — не для тебя, скажу я тебе, она задумана и не для меня —, вот и язык, получается, где никакого тебе я, никакого ты, а только он, только оно, чтоб ты понимал, ещё она, и хватит с тебя.

— Нет, это я понимаю. Я же издалека пришёл, я точно так же, как ты, пришёл.

— Нет, это я знаю.

— Нет, ты знаешь, но хочешь спросить меня: и ты пришёл-таки, ты, всё-таки, сюда пришёл — с чего это и зачем?

— С чего и зачем… Мне ведь, может, нужно было обратиться — до тебя обратиться или до себя, ртом и языком, а не только палкой. Потому что до кого она обращается, палка? Палка обращается до камня. А камень, спрашиваю я тебя, до кого обращается камень?

— Ну до кого, двоюродный мой, ему обращаться? Он не обращается, он говорит, а кто говорит, тот уже ни до кого не обращается, он говорит, потому что кто его вообще слушает-то, никто, никто и Никто, вот он и говорит, то есть не рот у него говорит и не язык, а сам он говорит, и только: Слышишь?

— Слышишь, говорит, — знаю, двоюродный мой, знаю… Слышишь, говорит, вот он я. Вот он я, здесь, вот он я пришёл. Пришёл со своей палкой, пришёл такой и никакой не другой, это я пришёл, а не он, это я, а со мною час мой, незаслуженный, это я, которого всё это тоже коснулось, я, которого оно ничего не коснулось, я, со всей моей памятью, я, беспамятный, я, я, я…

«Ну и говорит, и говорит… Слышишь, говорит… И Слышишь, ясное дело, Слышишь этот, он ничего не говорит и ничего не отвечает, потому что Слышишь — это который там, с ледниками, который свернулся там себе, втрое, и это он так не для людей… Зелёно-и-белый он, с колокольчиками своими, с лилиями… Но я-то, двоюродный ты мой, вот он я, который встал перед тобою, встал на дороге, до которой я не принадлежу, встал сегодня и встал сейчас, когда оно уже насовсем закатилось, закатилось вместе со всем своим светом, встал и стою, вместе с тенью, со своей тенью и с чужой, вот он я — я, который тебе сказать может:

— На камне я лежал тогда, чтоб ты знал, на каменных плитах; а рядом лежали другие, и они были такие же, как я, и другие, чем я, и точно такие же, двоюродные; и они лежали и спали, они спали и не спали, им снились сны, им не снилось снов, и они меня не любили, и я их не любил, потому что я был один, а кто захочет любить одного, а их было много, ещё даже больше, чем тогда лежало вокруг, их было много, а кто скажет, что он сможет всех любить, и я не стану от тебя скрывать, я не любил их, которые не могли меня любить, я любил свечку, которая там горела, слева в углу, я любил её за то, что она сгорала, и не за то, что она сгорала, потому что она была его свечка, свечка, которую он зажёг, отец матерей наших, потому что в тот вечер начинался день, но не простой день, а седьмой, седьмой день, за которым наступал первый, седьмой и не последний, я любил, двоюродный ты мой, не её, я любил то, как она сгорала, и чтоб ты знал, с тех пор я ничего уже больше не любил;

ничего, нет; или, может быть, то, что сгорало себе, как та свечка в тот день, в седьмой и не в последний; не в последний, нет, потому что вот он я, здесь, иду по дороге, про которую говорят, что это красивая дорога, вот он я, здесь, с лилией и с колокольчиком, а на сто шагов дальше, вон там, повыше, я туда ещё заберусь, там лиственница восходит к кедру, и я это вижу, я вижу это и я этого не вижу, и вот моя палка, так она поговорила, с камнем поговорила, вот палка, так она теперь молчит как пень, а вот камень, так он, по-твоему, умеет говорить, а в глазу, так в глазу у меня висит пелена, подвижная такая, и не одна, потому что если ты возьмёшь и поднимешь мне пелену в глазу, то за ней будет другая, и эта звезда, потому что да, над горами уже стоит звезда, если она захочет войти туда, то ей надо будет играть свадьбу, и скоро она будет уже не звезда, а на одну половину звезда, а на вторую пелена, а я знаю, я же знаю, двоюродный мой, знаю, что ты мне встретился, что ты мне встретился здесь, и что мы разговаривали, много, а то, что оно там свернулось, так это оно не для людей свернулось и не для нас, а мы шли тут и встретили один другого, под звездой мы этой, евреи мы, пришли себе, как Ленц, через горы, ты Большой, а я Меньшой, ты болтун и я болтун, с палками мы своими, с именами своими, с совершенно непроизносимыми, с тенью своей, своей и чужой, вот он ты, вот он я —

— вот он я, вот, вот, вот; я, который всё это тебе сказать может, который всё это тебе сказать мог бы, который не сказал тебе этого и не говорит; вот он я, с лилией слева, с колокольчиком справа, со сгоревшей этой, со свечкой, вот он я, и со мной день мой, дни мои, вот он я, тут он я и там он я, там я и тут, и со мной, может быть — теперь-то! — вся что есть любовь нелюбимых — вот он я, тут, по дороге к себе, наверху».

Август 1959

Из переписки Пауля Целана с Теодором В. Адорно

Пауль Целан — Теодору В. Адорно

[к письму приложена копия «Разговора в горах»]

Париж, 23 мая 1960

Дорогая, уважаемая госпожа Адорно! Дорогой, глубокоуважаемый господин профессор!

Вот, наконец, с сердечной моей благодарностью, маленькая, со времён Зильса на Вас заглядывающаяся[1] проза, о которой я рассказывал Вам во Франкфурте. (Странно, что она оказывается теперь как бы в «предыстории» моей Бюхнеровской речи…[2])

Тут, начиная уже с заглавия, «еврее-немецкий». Тут — assumons donc ce que l’on nous prête![3] — что-то совершенно кривоносое… с чьей помощью третье (и, конечно, ещё и немое) сумеет, быть может, выпрямиться. Что-то ещё? Может быть, тут ещё и атавизм, атавизм приобретённый, атавизм, который приобрести дóлжно, чаемое на этом пути инволюции развёртывание…

Понравилось ли Вам? Мне слишком хотелось бы знать!

Позвольте мне, дорогой господин профессор, поблагодарить Вас за чудесную Вашу Великую музыку Блоха![4] Можно ли мне, профану, сказать тут парочку глупостей? О эта божественная оркестровка на ich- и на ach-звуки[5] и тоны!

И в зале — есть такой зал! — мысли возносятся — мысли склоняются.

Преданный Вам

Пауль Целан

Теодор В. Адорно — Паулю Целану

Франкфурт-на-Майне, 13 июня 1960

Дорогой, уважаемый господин Целан,

позвольте мне сердечно Вас поблагодарить за Ваш удивительный, более чем глубокий рассказ. Конечно, было бы чистым бесстыдством, вздумай я отнести его целиком и полностью на свой счёт, но во всяком случае вещь эта подействовала на меня необыкновенно. В каком смысле — это вам, пожалуй, вернее всего скажет цитата из последней главы моей малеровской книжки[6]: «Содержание музыкальной фразы проявляется здесь в её диалогическом устройстве. Голоса перебивают друг друга, как бы пытаясь один другого заглушить и перещеголять; отсюда неисчерпаемая выразительность всей пьесы и близость её к речи». Мне в самом деле кажется, будто в поэзию вошел с этим некий элемент из области музыки, какого в этом смысле до сих пор в ней не бывало и который во всяком случае с расхожим штампом о музыкальной сущности поэзии ничего общего не имеет.

Примите мои сердечные поздравления с присуждением Вам Бюхнеровской премии. Из литературных премий Германии эта, пожалуй, единственная, действительно чего-то стоящая. Даже если держаться, как мы, тезиса Теодора Хекера насчёт того, что всё официальное — уже бесчестье, то, всё же, сказано это было в своё время и в своём месте. В ситуации, в которой находитесь сейчас Вы, такое извне идущее признание становится чем-то решительно иным, чем обычно, — попросту документальным свидетельством того факта, что и одинокий человек одинок не совершенно. И именно оттого я особенно этому всему порадовался.

Вообще же у Вас в последние дни, должно быть, много «звенело в ушах»[7]. Г-н Куспит намерен защищать у меня диссертацию; он привёз мне Ваш привет, за который очень Вас благодарю, а вчера в Кёльне, где я пробыл два дня ради музыкального фестиваля IGNM, я имел долгий разговор о Вас и о Вашей работе с господином Хельмсом, автором Ahniesgwow[8]. Он, или кто-нибудь из его круга, наверняка ещё в ближайшее время даст Вам о себе знать. В конце концов, это самое авангардное творческое объединение, какое только отыщется сегодня на немецкой почве.

Пожалуйста, не пропадайте надолго. Начиная со следующей субботы я буду на неделю в Вене, в отеле «Империал» (только, прошу, не выводите отсюда никаких следствий из разряда «groß»[9]: поселиться там предложили мне венские власти, пригласившие меня выступить с речью о Малере; да и сама речь тоже должна быть не совсем то, что обычно представляешь себе как официальное юбилейное выступление).

С сердечным приветом, от меня и от Гретель,

всегда Ваш

Теодор В. Адорно

[1] Нем. hinaufäugende, [почтительно] глядящая снизу вверх — вероятно, игра слов, отсылающая к «еврею Большому» из «Разговора в горах».

[2] Т. е. речи Пауля Целана на вручении ему премии имени Бюхнера, эта речь известна под названием «Меридиан». Церемония состоялась 22 октября 1960 года, маем датируются первые наброски «Меридиана».

[3] Игра слов: «Возьмём уж ответственность за то, что нам одалживают», или: «…что нам приписывают» (фр.).

[4] «Великая музыка Блоха» («Große Blochmusik») — эссе Теодора Адорно; оттиск из апрельского номера журнала «Neue deutsche Hefte» за 1960 год Целан получил от Адорно в подарок.

В слове «Bloch» последние две буквы подчёркнуты Целаном.

[5] Ich-Laut и Ach-Laut — школьные названия двух щелевых согласных немецкого языка (соответственно, среднеязычного в слове ich, и заднеязычного в ach). Целан, очевидно, восхищается фонической организацией текста Адорно. Ср., к примеру, такую фразу из этого эссе: «Das Versprochene gibt sich, sei’s auch trügend, als verbürgt wie sonst nur in den großen Kunstwerken, von denen Blochs Buch, ungeduldig mit der Kultur, nicht viel wissen will».

[6] Весной 1960 г. Адорно заканчивал работу над книгой о Густаве Малере: Theodor W. Adorno. Gustav Mahler. Eine Musikalische Physiognomie, Frankfurt a. M., 1960.

[7] Немецкий фразеологизм (jemandem klingen die Ohren); употребляется в ситуации, когда присутствующие много (хорошо или дурно) говорят об отсутствующем.

[8] Послушать авторское исполнение музыкально-языкового эксперимента Ханса G Хельмса (1932–2012) под названием «Fa:m’ Ahniesgwow» можно здесь.

[9] «Великий» (нем.). Игра слов: Адорно шутливо отсылает к der Jude Groß, «еврею Большому», своему альтер эго в «Разговоре в горах».

КОММЕНТАРИЙ ПЕРЕВОДЧИКА

1. «Заглядывающаяся на Вас проза»

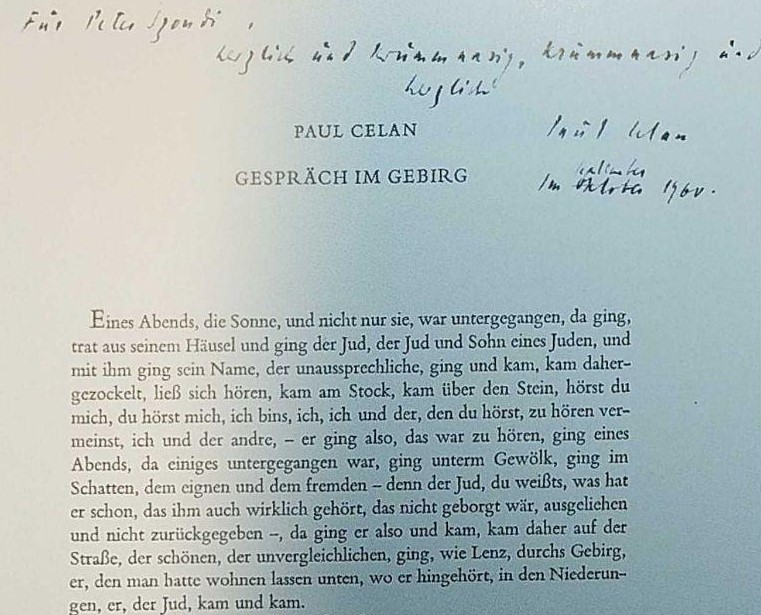

Из целановского письма, сопровождающего «Разговор в горах», следует, что «Разговор в горах», или «заглядывающаяся» на Адорно проза, задумывался как персональное обращение поэта Пауля Целана (или еврея Меньшого) к мыслителю Теодору В. Адорно (еврею Большому — потому и «снизу вверх»). Письмо было отправлено спустя несколько дней после того, как Пауль Целан встретился с Теодором Адорно во время своего визита во Франкфурт 12–14 мая 1960 года. Эта их встреча готовилась давно и состояться должна была ещё несколько месяцев назад, в начале августа 1959 года в Зильсе (Энгадин) в Швейцарских Альпах, где Целан и Адорно оба в то лето проводили отпуск. Общие планы нарушил неожиданный отъезд Целана 23 июля, буквально за несколько дней до прибытия Адорно. Вернувшись в Париж, Целан пишет рассказ «Разговор в Граубюндене» (Граубюнден — швейцарский кантон, куда входит и область Энгадин); позже заглавие изменится на «Разговор в горах», и под этим названием рассказ будет опубликован в альманахе «Neue Rundschau» в августе 1960 года.

Неслучайным кажется, что «Разговор в горах» — одна из немногих у Целана датированных публикаций. Скрупулёзно сохраняя в 1950–1960 гг. дату написания в рукописях, датировать печатные версии текстов он избегал, как и давать к ним комментарии чисто биографического характера. «Разговор в горах» — одно из редких исключений: предполагавшуюся дату несостоявшегося в Энгадине знакомства, то есть август 1959 года, публикация не затушёвывает, а подчёркивает. Впрочем, по отношению к самому рассказу дата эта не вполне точная. Ещё в беловой машинописи под текстом значится: «Париж, конец июля 1959» — то есть, возможно, ещё до прибытия Адорно в Энгадин, откуда сам Целан уже успел уехать. Йоахим Зенг, издатель переписки Целана с Адорно, предполагает, что «август» в окончательной датировке рассказа может перекликаться с августом несостоявшейся встречи и тем же «августом» в дарственной надписи на экземпляре сборника «Решётка языка» («Sprachgitter»), который Целан в первых числах месяца отправил Адорно по просьбе Петера Сонди, вообще сыгравшего ключевую роль в подготовке этого знакомства:

Профессору Теодору В. Адорно

в знак искреннего уважения

Пауль Целан

Париж, август 1959

Такую, предельно личную адресацию своего рассказа Целан не раз подтверждал впоследствии. Выступая на церемонии вручения Бюхнеровской премии 22 октября 1960 года с речью, «в предыстории» у которой оказался «Разговор в горах», он скажет: «…в прошлом году, в память об одной упущенной встрече в Энгадине, я написал небольшой рассказ, в котором отправил одного человека, “как Ленца”, идти через горы».

В 1967 году Целан выскажется еще определённее, заявив германистке Марлис Янц, что «Разговор в горах» — не более чем «мошейничанье с Адорно», а именно «мошейничанье в кафковском смысле». Не задерживаясь сейчас на специфических коннотациях странного слова «мошейничанье» (нем. Mauscheln) и на роли его в представлении Франца Кафки о собственном литературном творчестве, достаточно сказать, что к середине XX века оно было одним из бранных синонимов для того (тоже не вполне пристойного) термина Judendeutsch, «еврее-немецкий язык», которым Целан пользуется в письме к Адорно: «Тут, начиная уже с заглавия, “еврее-немецкий”…»

«Еврее-немецкий» действительно начинает звучать уже в заглавии «Разговора в горах». В оригинале его написание, «Gespräch im Gebirg», отступает от актуальной орфографической нормы. Вместо нормативного Gebirge («горы», «горный массив») появляется Gebirg, форма с усечённой концевой гласной. Такие формы на протяжении уже почти двух столетий использовались в немецкой литературе в том числе для имитации еврейского этнолекта немецкого языка, то есть такого немецкого языка, которому некоторые характерные черты сообщает родной для говорящего идиш. Отпечаток условного «еврее-немецкого» лежит на всём тексте рассказа: фонетика, синтаксис и, что существеннее всего, риторика отсылают к классическим литературным подражаниям еврейской речи — от театральных экспериментов времён «Бури и натиска» до пародий Карла Крауса.

Вслед за упоминанием «еврее-немецкого» в письме Целан оставляет намёк, для адресата, возможно, понятный, но исследователями не разгаданный. Какому именно третьему (das Dritte) должно помочь выпрямиться «что-то кривоносое», присутствующее на фоне «еврее-немецкого» языка в рассказе, неясно, — хотя сам образ «кривоносого стихотворения», «кривоносого человека», «кривоносой твари», к которому постоянно прибегает Целан в эти годы, вполне понятен. Центральный образ классической антисемитской риторики Целан переворачивает с ног на голову, превращает в символический признак «единичности», «тварности» и одушевлённости. В идее «кривоносости» для него сходятся «маленький, ничтожный человек» Льва Шестова, «мельчайшие проявления и подёргивания твари», о которых в повести Георга Бюхнера рассуждает Якоб Ленц, и те «постыдно-рудиментарные черты», или «кричащая природа» в образе еврея, о которых говорит «Диалектика просвещения» Адорно и Хоркхаймера.

Понятие «атавизма», появляющееся в следующих строках письма, для Целана, по-видимому, ассоциировано с таким «кривоносым» состоянием — но этим значение его не исчерпывается. Целановское представление об «атавизме» и «инволюции» касается не только человека, но и языка — и заслуживает в связи с «Разговором в горах» отдельного рассмотрения.

«Петеру Сонди, сердечно и кривоносо, кривоносо и сердечно / Пауль Целан /

2. Дегенерировавший язык

«Инволюция» (нем. Involution, ср. лат. involutio, «свертывание»), к которой отсылает целановское письмо, — естественнонаучное понятие, обозначающее обратное развитие, нечто противоположное эволюции, то есть явление, в русской специальной литературе известное под названием биологической дегенерации. Этот термин должен был, по-видимому, как для пишущего, так и для адресата нести вполне конкретные ассоциации. Давно замечено, что Целан, скорее всего, намекает здесь на аналогичное выражение из эссе Теодора Адорно «Заметки о Кафке» (1953):

В «Превращении» траекторию познания можно реконструировать по буквализмам — как достраивание отрезков. «Эти коммивояжёры как клопы» — вот, должно быть, оборот, который подцепил Кафка — наколол, как на булавку насекомое. Клопы — а не «как клопы». Что будет с человеком, который стал клопом, клопом с человека величиной? <…> Кто хочет так смотреть на вещи, тот должен превратиться в ребёнка и многое забыть. В отце он опять узнаёт тролля-великана, перед которым трепетал при малейших признаках его приближения; омерзение перед сырными корками обнаруживается в позорной, недочеловеческой страсти к ним. Вокруг жильцов зримо, как собственная их эманация, клубится ужас, который до того едва заметно чувствовался в самом слове. Писательская техника, ассоциативно цепляющаяся к словам, подобно тому, как Прустова техника непроизвольного воспоминания цеплялась за чувственное, даёт в итоге нечто прямо той противоположное: вместо памяти о человеческом — опыт пробного расчеловечивания. Под давлением этой техники субъект оказывается принуждён словно бы к некой биологической дегенерации [Rückbildung], которая подготавливает у Кафки почву его притчам о животных [Здесь и далее, если не указано иного, перевод цитат мой. — М. К.].

Это эссе было Целану хорошо известно. Судя по количеству карандашных помет, оставшихся в его экземпляре альманаха «Neue Rundschau», где «Заметки о Кафке» впервые были опубликованы, это один из самых интересных для Целана текстов Адорно. В приведённом выше фрагменте он несколько раз отчеркнул карандашом последнее предложение, где речь идёт именно о Rückbildung — обращённом вспять развитии, или дегенерации языка и субъекта. О «развёртывании» же, или «развитии» (Entfaltung), на которое (если вспомнить выражение из целановского письма к Адорно) должна оставлять надежду такая инволюция, говорится в другом месте «Заметок»:

Произведения Кафки остерегались убийственного художнического заблуждения, будто та философия, которой накачивает произведение автор, и составляет его метафизическое содержание. Будь оно так, творчество осталось бы мертворождённым: оно исчерпывало бы себя в том, что говорит, и не развёртывалось бы [entfaltete sich] во времени. Первое правило против короткого замыкания, ведущего к преждевременному, уже самим сочинением подразумеваемому значению, могло бы гласить: всё понимать дословно, ничего не прикрывать понятиями свыше. Авторитет Кафки — это авторитет текстов. Тут помочь может только верность букве <…> [П]ринцип буквализма (несомненно, отголосок традиционной иудейской экзегезы Пятикнижия) находит себе опору во многих текстах Кафки. Иногда слова, и в особенности метафоры, вырываются у него на свободу и начинают независимое существование. «Как собака» умирает Йозеф К. — и Кафка передает нам исследования одной собаки. Бывает, что буквализмы доводятся у него до каламбуров. Так, например, в истории семьи Варнавы в «Замке», где о чиновнике Сортини говорится, что на празднике пожарной команды он остался «у насоса» [bei der Spritze]. Просторечный оборот, означающий верность долгу, принимается тут всерьёз: почтенное лицо остается у пожарного насоса — причём одновременно, как во фрейдовских оговорках, звучит намёк на то грубое вожделение, которым движим Сортини, пишущий Амалии свое роковое письмо <…>.

До сих пор диалог Целана с Адорно рассматривался исследователями по большей части в обобщённо-концептуальном плане. Даже Марлис Янц, первой (как кажется) обратившая внимание на перекличку «дегенерации» субъекта у Адорно и «инволюции» в целановском письме, продолжает свой анализ разбором метафор и философем, рассуждениями об образах человеческого и нечеловеческого, органического и неорганического в творчестве Целана и в философии Адорно. При всей правомерности и точности этих интуиций, кажется всё же, что логичнее было бы начать с буквального прочтения этого места «Заметок» — как, судя по всему, сделал это когда-то сам Целан.

*

«Расчеловечивание» и «дегенерацию» субъекта Адорно прямо связывает в «Заметках о Кафке» с «писательской техникой, ассоциативно цепляющейся к словам», — то есть с «буквализмами, доводящимися до каламбуров».

Во-первых, это дословно прочитанное уподобление коммивояжёров клопам, которое должно было, согласно «Заметкам», послужить как бы затравкой для всего сюжета «Превращения».

Во-вторых, немецкое слово «жилец» (Zimmerherr), в котором для Адорно «чувствуется едва заметный ужас»; по своей внутренней форме оно читается как «хозяин комнаты», «комнатный господин». Адорно, очевидно, вспоминает о том, как по-господски начинают вести себя в «Превращении» нанимающие у семьи Замза комнату жильцы.

Во-третьих, фразеологический оборот bei der Spritze bleiben, буквально переводящийся «остаться у насоса» — он означает «сохранять верность долгу в экстренной ситуации» (по аналогии с ответственным постом у пожарного насоса). Стойкость Сортини перед соблазном отказаться от подобающей чиновнику холодности на деревенском гуляньи описывается в пятнадцатой главе «Замка»:

Это было на празднике пожарной команды; Замок тоже принял участие и пожертвовал пожарный насос. Сортини <…> участвовал в передаче насоса. <…> (Д)ругие чиновники и слуги, раз уж они всё равно тут оказались, смешались с народом. Но Сортини остался у насоса [bei der Spritze], и всякого, кто пытался подобраться к нему с какой-нибудь просьбой или подхалимством, отваживал своим молчанием.

Согласно сюжету речь у Кафки идёт о Feuerspritze, то есть пожарном снаряде на конной тяге (по-русски аналогичные приспособления назывались ещё заливными трубами). Однако само по себе немецкое существительное Spritze есть производное от глагола spritzen («прыскать», «брызгать») с широким кругом значений, в частности — обсценным cunnus, которое в студенческом жаргоне метонимически переносилось на девушек; отсюда, по-видимому, представляющееся Адорно сходство этого буквализма с фрейдистскими оговорками.

«Инволюция» человека идет у Кафки, по мысли Адорно, рука об руку с инволюцией языка. Эта инволюция, или дегенерация языка происходит как его овеществление, как последовательная актуализация каламбурных прочтений, где каждому фразеологизму или стёршейся языковой метафоре вдобавок к логическому значению возвращается буквальное. В таких каламбурных ходах перед читателем должен вставать как бы ряд разбегающихся дословных прочтений, каждое из которых одинаково актуально для повествования. Распад субъекта у Кафки связан, согласно «Заметкам», с распадом высказывания; вместо смысла, свободно выбираемого говорящим, в дело идут все возможные смыслы, уже заложенные в материи языка. Язык из средства описания превращается не то в приводной механизм кафкианского мира, не то в его обстановку.

*

Та же дегенерация языка тщательно воспроизведена в «Разговоре в горах», прямо начинающемся с непереводимой словесной игры: Как-то вечером — солнце, и не только оно, уже закатилось — шёл… (Eines Abends, die Sonne, und nicht nur sie, war untergegangen, da ging…). Немецкий глагол untergehen, букв. «нисходить», означает и движение сверху вниз вообще, и (применительно к солнцу) закат, и (применительно к живому существу) смерть, и (применительно к человеческой душе) погибель. Русскому читателю эти значения хорошо знакомы по немецким формулам типа «закат Европы» (или «закат Заратустры» из книги Фридриха Ницше). Солнце, таким образом, «закатилось», а «не только солнце» — умерло, погибло или пропало, т. е. «сошло вниз» в любом из переносных значений немецкого слова untergehen. Смысловое богатство глагола оставляет в этом каламбуре широкое поле для понимания; давняя традиция чтения целановского рассказа обозначает второй полюс его как «гибель» всех тех, кого, как сказано будет дальше, «это коснулось», пропажу всего того, что, по выражению еврея Меньшого, «сгорало». Можно искать и находить другие прочтения; скажем, во второй главке «Приготовительной школы эстетики» Жан Поля говорится о «времени, для которого закатывается, как солнце, Бог» (в принадлежавшем Целану экземпляре эта фраза подчёркнута). Если вспомнить, что в такое время, по Жан Полю, для искусства невозможен становится взгляд на природу (как невозможен он для евреев в целановском «Разговоре»), здесь начинает видеться отчётливая перекличка. В любом случае, все эти примеры призваны продемонстрировать читателю сам характер напряжения «дегенерировавшего языка», а не предложить ему выбор среди более или менее вероятных подтекстов. Существенным мне видится не зашифрованное будто бы в каждом таком каламбуре потайное значение, а сам языковой жест, его порождающий.

Такими языковыми жестами всё дальнейшее повествование «Разговора в горах» будет не просто наполнено, но структурно организовано. Если говорить об этой «дегенерации языка» как о «намеренно приобретённом атавизме» в связи с «еврейскостью», кривоносостью рассказа (см. всё то же письмо Целана от 23 мая), невольно вспоминаются те буквализмы и каламбуры, к которым так тяготеют идишские vits или еврейские анекдоты на других языках — а вслед за ними любые пародии (или самопародии) на еврейские этнолекты:

Отец говорит сыну: «Слушай, сынок! Сегодня ярмарка, и господин Тевье с первого этажа принесет сегодня с собой кучу денег. А ты загляни чуточку позже к нему домой, погляди хорошенько кругом, и что будет лежать на столе, тащи сюда!» Сын ему: «Тятенька, Бог с тобою! что ты такое говоришь? Ведь стоит же (т. е. стоит в Писании — М.К.): не укради!» А тот кричит на него: «Ну и дурень! Что стоит, так пусть себе стоит, а что лежит, тащи его сюда!»

(Из идишского фольклорного собрания Иммануэля Ольсвангера.)

Йентель Парх: «Дай мне марку, и я тебе такое скажу, что тебе будет дороже ста марок». Шлойме Гейцкрогн: «Держи свою марку. Ну?» Парх: «Двести марок будет тебе дороже ста марок».

(Из анонимного немецкого сборника пародийных еврейских анекдотов начала XX столетия.)

Единственное — и радикальное — отличие целановского текста от любого анекдота и любой пародии состоит в том, что он абсолютно не ироничен. «Разговор в горах» — предельно серьёзный текст на дегенерировавшем языке, на языке кафковских буквализмов.

Он начинает со словесных игр на грани кощунства:

его имя, совершенно непроизносимое (то есть одновременно невыговариваемое еврейское имя и неизреченное Имя),

…продолжает остранением фразеологии:

с палкой пошел, по камням… (нем. kam am Stock, kam über den Stein — ср. нем. über Stock und Stein: «сломя голову», «не разбирая дороги» — буквально: «через камень и корягу»),

…и доходит до разложения базовой грамматики:

кто его вообще слушает-то, никто, никто и Никто… (эта фигура хорошо известна читателю по стихотворению «Псалом» (1961):

Некому вновь замесить нас из персти

и глины,

Некому заклясть наш прах.

Некому.

Слава тебе, Никто…

(Пер. Ольги Седаковой.)).

В этих квазикаламбурах нет обычного иерархического различия между нормальным, фразеологически правомерным прочтением и буквальным, нелепо-остранённым. Главное в устройстве «дегенерировавшего языка», как его видит в своих «Заметках» Адорно и как воспроизводит его в «Разговоре в горах» Целан, — именно полная равноправность двух (если не больше) полюсов каламбура, документальная дотошность прочтения, переходящая в трагическую серьёзность.

Если Сортини в «Замке» «остаётся у насоса», то, по мнению Адорно, будет верно, что он сидит в одиночестве на оглобле пожарной трубы, верно, что тем самым он проявляет подразумеваемую фразеологическим оборотом стойкость (то есть сохраняет похвальную для чиновника неприступность в обращении с народом), и не менее верно, что задержавшись в гостинице, он задерживается у Spritze — медлит уехать ради девушки Амалии, обозначенной этим бранным словом. Все три значения совершенно равноправны, а возможный комический эффект нивелирует скрупулёзная манера Кафки-повествователя. Если солнце у Целана untergegangen-закатилось, а «не только солнце» — untergegangen-погибло (или пропало), то и в этом случае одинаково верны будут оба прочтения: солнце действительно закатилось, а «не только солнце» действительно погибло. Языковую норму опровергает неопровержимая чудовищность случившегося.

*

Можно сказать, что в «Разговоре в горах» доведено до предела то композиционное устройство целановской «Стретты» (1958), о котором точнее всего сказал когда-то Петер Сонди. Вот как Сонди описывает «сжатое проведение» девяти частей стихотворения:

Эти последние слова первой партии «Стретты» [«Engführung»] возвращаются в начале второй (стихотворение складывается из девяти партий), но происходит это весьма своеобразно. Здесь, как и при каждом «переходе» от партии к партии последний стих (или последние стихи) отклоняются от своего первого употребления, вступают в новое сочетание или даже, единожды за весь текст, распространяются — набраны они по пустому правому краю страницы, каждый раз перед настоящим началом следующей партии:

[II] Нигде

о тебе не спросят —

Место, где лежали они, оно

как-то зовётся — оно

не зовётся никак. Они не лежали здесь. Нечто

между ними лежало. Они

не смотрели сквозь это.

Не смотрели, нет,

говорили о

словах. Ничто

не проснулось, так

сон

пришёл к ним.

[Пер. О. Седаковой.]

Это «повторение», которое при первом чтении может представляться своего рода эхом, предстанет в ином свете, если вспомнить точное значение музыкального термина «стретта», «сжатое проведение» [Engführung]. «Стреттой» называется «сжатое по времени, т. е. по возможности одновременное контрапунктическое проведение тем. В узком смысле С. — третья (последняя) часть фуги, в которой вступления тем разных голосов, следующие каноном одно за другим, итогом своим имеют особенно плотное сплетение контрапунктической ткани» (Большой Брокгауз). Воспроизведение последних стихов предыдущего голоса с началом каждого нового не есть, таким образом, чистое «повторение». Скорее эти набранные по правой стороне страницы слова совпадают со вступлением следующего голоса. Их графическое расположение выражает ту почти-одновременность, которая присуща сжатому проведению в музыке, где она обеспечивает его характерную компактность.

В «Стретте» особое структурное значение в составе целого получали девять конечных стихов каждой части, вступая каждый в два разных отношения, в отношение к предшествующему тексту и к последующему. В «Разговоре в горах» та же структура из сквозного приёма превратилась в конструктивный принцип, в движущую силу языка. Ещё первые интерпретаторы замечали, как существенна оказывается поговорка über Stock und Stein для всего хода повествования, — но касается это не только её. Все каламбурные уточнения (сообщающие читателю, что «закатилось» (то есть пропало) солнце, но и не только солнце; что тень у еврея, конечно, «своя», им отбрасываемая, но одновременно «чужая» — а что у него вообще своего?; что никто говорящего не слышит, и следовательно, Никто его слышит, и т. п.) тоже представляют собой своего рода «сжатое проведение». В целановской «Стретте», как и в её музыкальном прототипе, наложением друг на друга стыковались разные голоса — в «Разговоре в горах» голос звучит вообще лишь постольку, поскольку в нём присутствуют такие стыки. Одно и то же слово вступает по ходу речи в два (или три, или четыре) разных отношения, все они задействуются одновременно и все одинаково действительны и ценны для пишущего и для читающего. При этом главной силой и одновременно условием существования этой речи остается само ее устройство, набор пустот в сетке валентностей «дегенерировавшего языка». Пауль Целан, в жизни большой ценитель языковых игр, переехавший когда-то в Париж с собранием Жан Поля в чемодане, в «Разговоре в горах» переносит каламбур в невозможные условия — и пробивает ту же брешь в языке, что должен был, по мысли Адорно, проделать когда-то Кафка.

*

Что должно в этом провале разместиться — решать читателю. Воспроизводит целановский рассказ этот «дегенерировавший язык», развивает его или преодолевает — вопрос истолкования. Однако представление о его устройстве может, на мой взгляд, стать ключом ко всему тексту. До сих пор каждый литературоведческий анализ «Разговора в горах» сталкивался с необходимостью увязать воедино внушительное количество загадочных и по-своему рискованных словесных игр, из которых каждая, казалось, должна была к тому же отсылать к чему-то новому (Кафка? Ницше? Хайдеггер? Бубер? Беньямин? Св. Писание?). В попытках расшифровать взаимосвязь подтекстов и объяснить себе, какую должна при этом роль играть пародийно-сниженная в потоке «еврее-немецкой» речи интонация целановских каламбуров, интерпретаторы вынуждены прибегать к громоздким понятийным конструкциям, и чем полнее разрабатывает исследователь такую систему, тем менее убедительно она выглядит. Между тем, «принцип буквализма», о котором рассуждал в «Заметках о Кафке» Теодор Адорно и которому, как мне представляется, последовал в «Разговоре в горах» Целан, помогает читателю и переводчику по-новому осмыслить словесные сдвиги этого текста, не вдаваясь при этом в сложные интертекстуальные выкладки.

В идеале издание «Разговора» на русском языке должно было бы сопровождаться подробным комментарием языкового плана. Здесь я рискнул предложить читателю перевод, в котором многие языковые ходы целановского рассказа оставлены без дополнительного объяснения, а многие переводческие решения — без необходимого оправдания. Однако тем самым, в нём, может быть, сохранилось и нечто от первоначальной темноты оригинала, отнюдь не прозрачного по своему языку даже для германистов-носителей.

Литература:

Theodor W. Adorno, Paul Celan: Briefwechsel 1960–1968. Hrsg. von Joachim Seng, in: Frankfurter Adorno-Blätter VIII, 2003, S. 177–200.

Theodor W. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, in: Neue Rundschau 1953, Jg. 64, Heft 3, S. 325–353, vgl. S. 327–328, 355–356.

Ders.: Gesammelte Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann unter Mitwirkung v. Gretel Adorno u.a., Frankfurt a. M. 1997, Band 11, vgl. S. 234.

Renate Böschenstein-Schäfer: Anmerkungen zu Paul C.s »Gespräch im Gebirg«, in: Dietlind Meinecke (Hg.): Über Paul Celan. Frankfurt a. M. 1970, S. 226–238 S, vgl. S. 230.

Paul Celan: Gespräch im Gebirg, in: Neue Rundschau 1960, Jg. 71, H. 2, S. 199–202.

Ders.: Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Abteilung I: Lyrik und Prosa, begründet von Beda Allemann, besorgt von der Bonner Arbeitsstelle für die Celan-Ausgabe Rolf Bücher, Axel Gellhaus, Frankfurt a. M., 1990 ff. Bd. 15.2, vgl. S. 61–73.

Marlies Janz: »…Noch nichts Interkurrirendes«. Paul Celan in Berlin im Dezember 1967, in: Celan-Jahrbuch 8 (2001–2002), S. 335–345, vgl. S. 339–340.

Dies.: »Judendeutsch«. Paul Celans »Gespräch im Gebirg« im Kontext der »Atemwende«, in: Celan-Jahrbuch 9 (2003–2005), S. 75–102.

Franz Kafka: Das Schloss. Hrsg. v. Max Brod, München, 1926, vgl. S. 359–366.

Joachim Seng: »Die wahre Flaschenpost«. Zur Beziehung zwischen Theodor W. Adorno und Paul C., in: Frankfurter Adorno Blätter VIII, 2003, S. 151–176.

Peter Szondi: Durch die Enge geführt, in: ders.: Gesammelte Werke, hrsg. v. Jean Bollack u. a., Frankfurt a. M., 2011, Bd. 2, S. 345–389, vgl. S. 350 f.

Русский перевод рассказа Пауля Целана «Разговор в горах» выполнен по оригинальной публикации в журнале «Neue Rundschau» и публикуется в некоммерческих целях.