Пленарное выступление на конференции в честь столетия Роберта Данкена (Париж, июнь 2019 г.). Перевод и подбор иллюстраций Ивана Соколова.

После поэтики Данте все элементы стихотворения для художника полисемичны, каждый участок композиции работает на порождение смысла, откликается на выстраивающуюся форму и привносит в неё что-то новое… Поэтому художник избытка упивается каламбурами, сцепляющимися и расходящимися порознь фигурами, игрой недостающего или возникающего «в беспорядке», что напоминает нам о том, что всякий порядок оправдан лишь порядком порядков, доступным одной только вере, сопровождающей нас в нашем труде.

Роберт Данкен, «Натягивая тетиву», Вступление

Но я отвлёкся и потерял нить.

Карло Ровелли, «Порядок времени»

* * *

Мне некуда идти, и туда-то я и иду.

Майкл Палмер

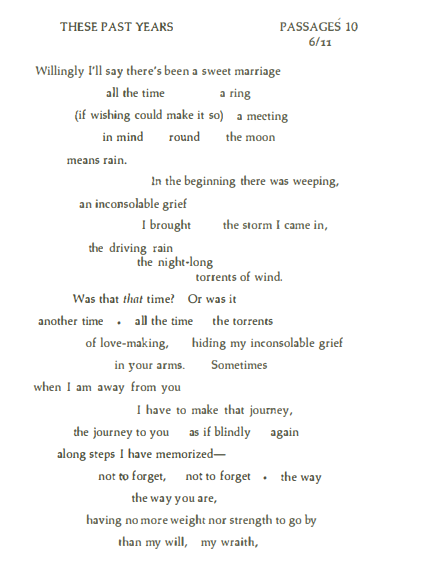

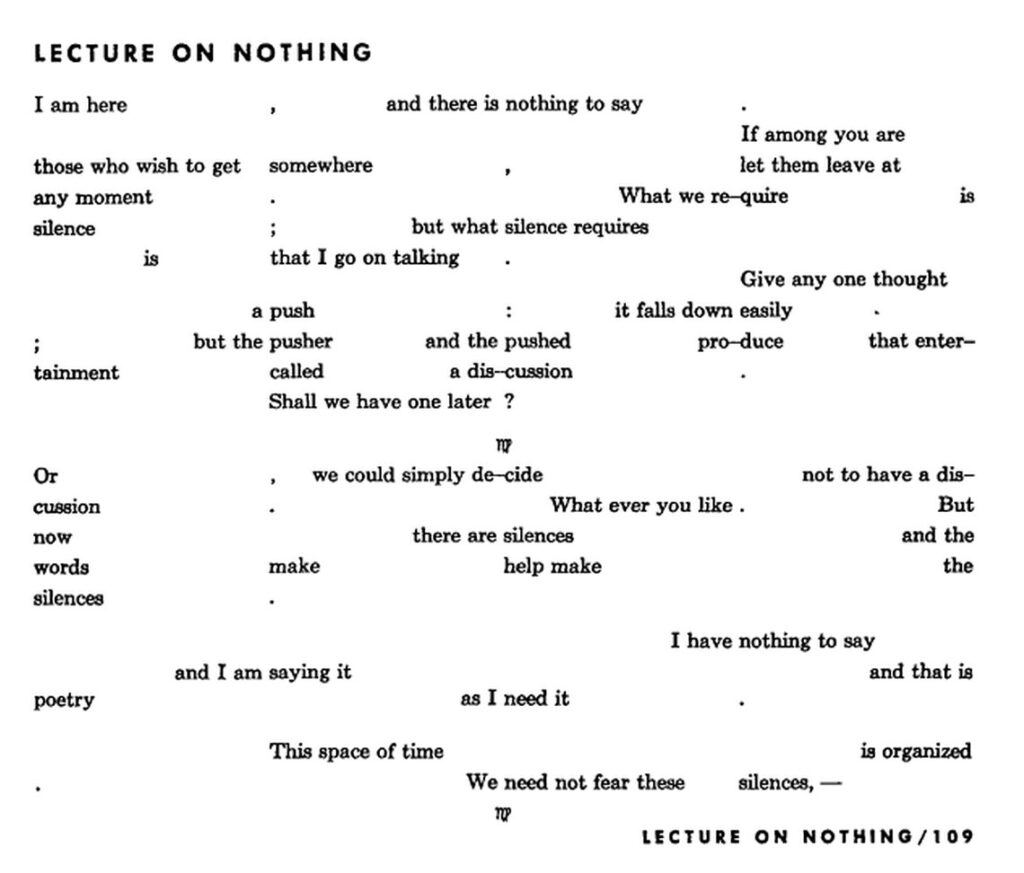

Когда я принялся наводить порядок в своих набросках к этому выступлению, мне пришло в голову, что, по ряду причин, после цитат из Данкена и Карло Ровелли следовало бы начать с этой видоизменённой декларации из «Лекции о Ничто» Джона Кейджа («Мне нечего сказать, и это-то я и говорю»). Эта фраза на меня, что называется, как с неба свалилась, хотя, может, и не совсем с неба, поскольку я как раз подумывал о том, что на дворе ведь ещё и год столетия Мерса Каннингема, приходившегося Кейджу спутником жизни и соавтором в искусстве и разделявшего с Данкеном, пусть и не буквально, представление о «композиции полем», как это стало мне ясно после знакомства с его текстами и интервью и наших с ним многолетних бесед. Как уже периодически отмечалось, среди прочих и мной, в английском «nowhere» («нигде» / «некуда») содержится «now-here» («сейчас-здесь»), и в этом двоении слышится отзвук того, что мне всегда представлялось самым существенным, а также существенно парадоксальным и жутким, локусом стихотворения. Отсюда вечная игра присутствия и отсутствия, как и ощущение безграничности. И всё же даже эта безграничность не лишена своих осложнений, поскольку, как сказал Король Белому Кролику, начинать надо с начала и продолжать, пока не дойдёшь до конца, после чего — перестать. Тогда в отношении открытого можно было бы спросить у Алисы, и Короля, и Белого Кролика, и прочих свидетелей кафкианского процесса над Алисой в Стране Чудес: как это, конечное — но безграничное? И перед лицом столь явственной контр-логики можно было бы процитировать вполне напоминающее о Льюисе Кэролле заявление Кейджа: «Что нам требуется, так это тишина, но что требуется для тишины, так это чтобы я не переставал говорить». И напоследок, ещё из Кейджа: «Мне нечего сказать, и это-то я и говорю, и это-то и есть поэзия, а другой мне не нужно».

Страница из «Лекции о Ничто» Кейджа с оригинальной вёрсткой (впервые опубликована в 1961) [Здесь и далее — комментарии переводчика].

«Как с неба свалилось», «на пустом месте» — распространённые выражения, использующиеся для описания произвольного появления мысли, или фразы, или фрагмента мелодии, с которых может что-то начаться. «Лёгкая стопа слышит тебя и белизна зачинается», — так Данкен «переводит» фразу, которой открывается его «Стихотворение, начинающееся строчкой из Пиндара». «Божьим шагом на окраинах мысли…». Данкен и сам признавался, что эта строчка или, вернее, эта «очитка» в строке из «Первой Пифийской оды» Пиндара явилась ему как-то поздней ночью в череде не поддающихся сознательному контролю каламбуров, из чего и родилось разительное и запоминающееся, хотя и загадочное начало, приведённое выше. (Немаловажное напоминание о том, какую роль в творческом процессе Данкена с самой ранней поры играла парономазия, ослышка и, как в примере выше, очитка.) Он ощутил тогда необходимость — даже обязанность — довериться этому поэтическому, возможно, досознательному появлению фразы как тому, из чего рождается произведение, тому, что подстрекает его к воплощению. Оно «открывает» то, чему ещё только суждено прийти из мира за гранью интенции. Оно «раскрывает» стихотворение — непредсказуемому. Поэт соглашается — в том смысле, что он согласен с разворачивающимся стихотворением, — на то, чтоб отречься от определённой степени авторского контроля. Поэт соглашается слушать — и принимает возможные ошибки и заблуждения, в то же время ни на миг не отрываясь от конкретной логики этой музыки, возникающих в ней гармоний и дисгармоний, мелопоэйи, направляющей или сопровождающей танец интеллекта в окружении слов.

Стихи о ничём пора бы домой…

(Кларк Кулидж, «Поэт»)

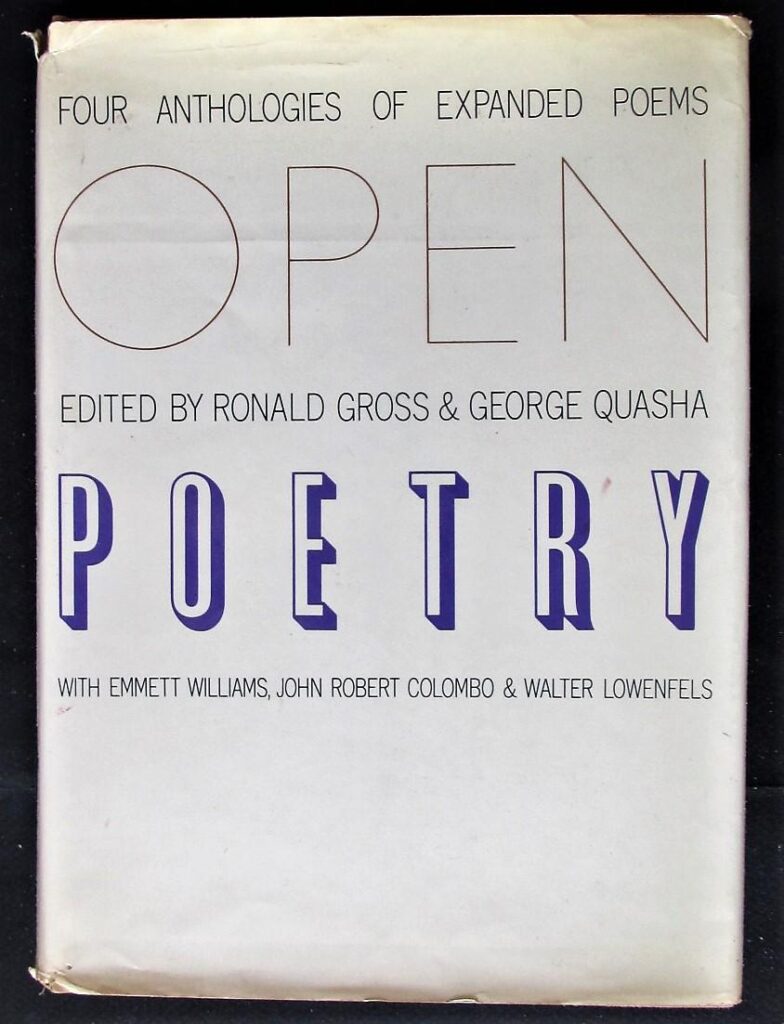

Зимой, приехав в гости на праздники к Сири Хустведт и Полу Остеру в Бруклин, в одно прекрасное утро я лежал в постели и вдруг, случайно, заметил на книжной полке слева от себя, на уровне глаз, «Открытую поэзию» — антологию под редакцией Рональда Гросса и Джорджа Куаши, вышедшую при участии и других составителей в Нью-Йорке в 1973 году в издательстве «Саймон и Шустер». (А Пол, здесь не мешало б добавить, является автором «Музыки случая», среди многих других его романов.) И раз я уже отдал себя на волю квази-произвольности в преддверии настоящего выступления, эту случайную находку я истолковал как знак того, что случай решил — совершенно случайно — сыграть свою роль. (Впоследствии я выяснил у Куаши, что тогда книгу практически нигде не распространяли, что, может быть, объясняет, как я так умудрился пропустить её выход в свет.) Это том интернационалистского охвата, с установкой на формальную инновацию, авангардность, тексты, акцентирующие свою событийную или перформативную составляющую, конкретизм, фаунд-поэтри, «языковые хэппенинги» и актуальную поисковую или авангардную афроамериканскую поэзию. Тем самым, уже в самой этой книге, с философской точки зрения, мы наблюдаем момент открытого — хотя и открытого в пределах, конечно же, редакторского ви́дения и твёрдого переплёта этого единственного в своём роде, хоть и обширного тома. Завсегдатаи институционального, англо-американского канона поражают своим отсутствием. Предисловие Куаши к одному из разделов прямо-таки нашпиговано цитатами из Кейджа и компании. «Искусство заслонило от нас разницу между искусством и жизнью. Пусть теперь жизнь заслонит разницу между жизнью и искусством» (Кейдж). «Случай высвобождает нас из тенёт бессмыслицы» (Ганс Арп). «Претензия: вы нам всё двери открываете; нам бы понять, какие вы закрываете. (Двери, которые я открываю, автоматически закрываются, после того как я через них прохожу.)» (Кейдж).

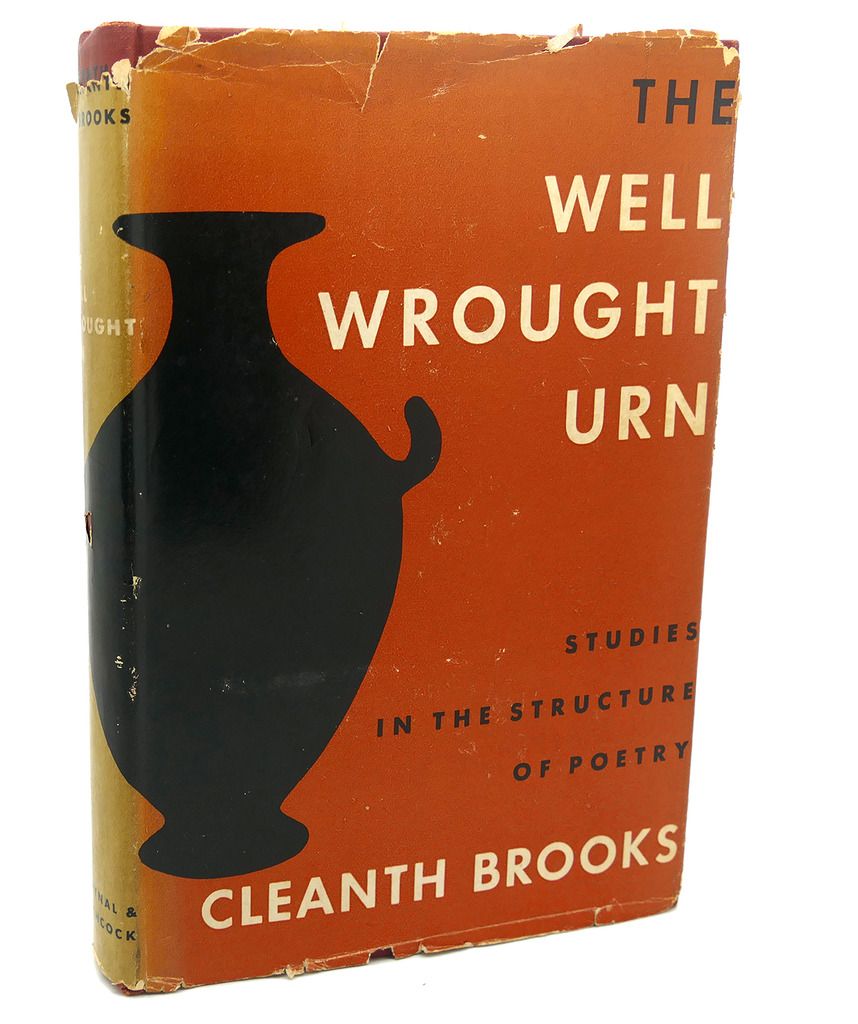

Помимо ценного хранилища широчайшего ряда контртрадиционных текстов, этот том служит также напоминанием о том, как определённая установка на открытое успела стать распространённой идеологической позицией значительной доли новейшей поэзии, да и самой контркультуры. В ту пору рождалось целое поколение, сбрасывавшее с себя оковы удушающей и репрессивной доминантной культуры эйзенхауэровской эпохи, эпохи маккартистской и рой-коновской «Красной угрозы», эпохи Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, эпохи кампании «Duck and Cover», эпохи линчеваний, эпохи Бомбингема, как прозвали тогда в чернокожем сообществе Бирмингем, штат Алабама, эпохи пригородной мечты, шоу Лоренса Велка, эпохи затасканных шансонье, чьим мурлыканьем были забиты все радиоволны, эпохи Хорошо Вылепленной Вазы, эпохи табличек «Чернокожим вход воспрещён», эпохи Беглецов и Земледельцев в поэзии и так далее. Я сказал «сбрасывавшее оковы», хотя в политическом и культурном отношении нынешний период возрождения откровенного расизма, презрения или безразличия к искусствам и страха перед Другим, ненависти к Другому с непредвиденной мстительностью даёт понять, что те злокозненные силы и не думали куда-либо исчезать, что, родившись и «сбросив оковы», то новое поколение, сколь бы внушительными ни казались его жизненные силы, более чем скоро столкнётся с псевдо-популистской реакцией со стороны (фиктивного) никсоновского Безмолвствующего Большинства, а затем — то есть сейчас — впрочем, оставим сейчас покамест в покое, отметим лишь, что такие слова, как «открытое» и «закрытое» приобрели теперь новые, грозные обертоны.

Пропагандистский плакат федеральной кампании «Duck and Cover» («Пригнись и накройся») 1950-х: в массово распространявшемся в те годы мультфильме черепашка Бёрт наглядно демонстрирует свои навыки гражданской обороны.

Сборник Клинта Брукса «Хорошо вылепленная ваза» (1947) с разборами английских стихотворений — одна из вершин Новой критики, к шестидесятым уже ставшей главным игроком на интеллектуальном рынке в университетах. Брукс и его коллеги задавали не только тон научных дебатов, но и стандарты писательского мастерства: Джон Кроу Рэнсом и Роберт Пенн Уоррен входили в состав Беглецов и позднее Земледельцев — двух авторитетных объединений традиционно настроенных авторов.

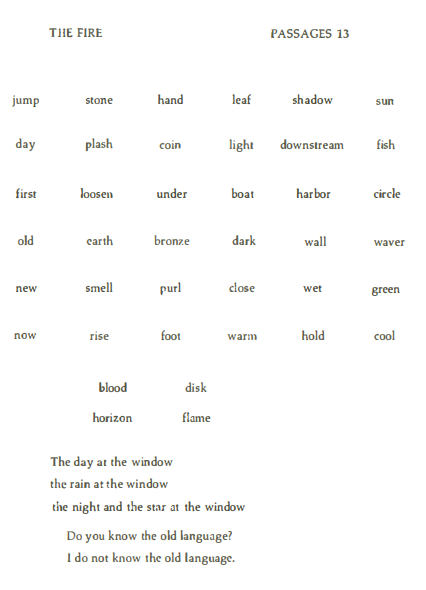

Возвращаясь к антологии, следует незамедлительно отметить несколько моментов. Страница стала полем перформанса, даже «распределённой по поверхности» («all-over») композиции; слова теряют очертания и складываются заново; графемы, фонемы и буквы получают характер полноценно функционирующих поэтических элементов; жестокой атаке подвергается и линейность, и грамматическая иерархия; само поле уже больше не просто фон излагаемого нам рассказа, но активно участвует в его изложении; верх и низ находятся в состоянии активного взаимообмена. Это напоминает мне о тех местах у Чарльза Олсона, где он ссылается на Карла Зауэра и его метод «прочтения» ландшафта — прочтения самого поля, истории, которую оно скрывает и раскрывает в потенциально бесконечном разнообразии и бесконечно микроскопической детали. (Выражение «композиция полем» впервые появляется в олсоновском эссе «Проективный стих».) Ещё это напоминает о стихотворениях Зукофского «The» и «Of» и о его каламбурных текстовых наслоениях, когда англоязычное стихотворение звучит так, как будто это латынь, или идиш, или какая-то доселе не слыханная музыка американского английского, то ли отзываясь эхом Кавальканти, то ли передирая Катулла, а может, и Маркса и сжимая, на мгновение даже отменяя время, как этого иногда удаётся достичь, пусть на единый бренный миг, поэзии или музыке, когда в присущих им размерах время выкраивается и искривляется. Ибо одна из ересей открытого — отказ признавать окончательность, отказ признавать смерть. Мне вспоминается одна из полночных бесед с великим венгерским романистом и киносценаристом Ласло Краснахоркаи, когда сколько-то лет назад он гостил у нас в Сан-Франциско. Разговор неминуемо зашёл о его обескураживающе бесконечных предложениях. Ласло отважился предположить, что завершение синтаксического периода — это смерть, что точка — это смерть, и поэтому он растягивает открытое состояние своих предложений настолько, насколько это вообще человеку под силу. Артикль, предлог, запятая, точка и др. — всё это равнозначные фигуры танца в чистом поле, преходящего танца, очередного обращения к ритуалу и песне детства. Танец есть шов во времени, к которому приторочена песня. Заклинательный напев взывает к иному времени внутри нынешнего, к иному наречию внутри того, на котором я говорю, одновременно и явленного и скрытого на окраинах мысли, где свет и тьма отливают свои литеры. И, по замечанию Каннингема, танец принципиальным образом включает в себя неподвижность и из неё вырастает, как и поэзия в своём основании отдаёт дань молчанию — открытой ветрам и безлюдной пустыне мышления или созерцания, простирающейся за стенами того сада, куда и следует направить свой шаг.

«№ 5, 1948» Джексона Поллока — одна из работ, которые мог иметь в виду Клемент Гринберг в своём эссе того же года «Кризис станковой живописи», где он заявляет, что будущее за абстракционистами, пишущими «распределённые по поверхности (“all-over”), “децентрализованные”, “полифонические” картины», в которых «каждый элемент и каждый участок несут равнозначную нагрузку».

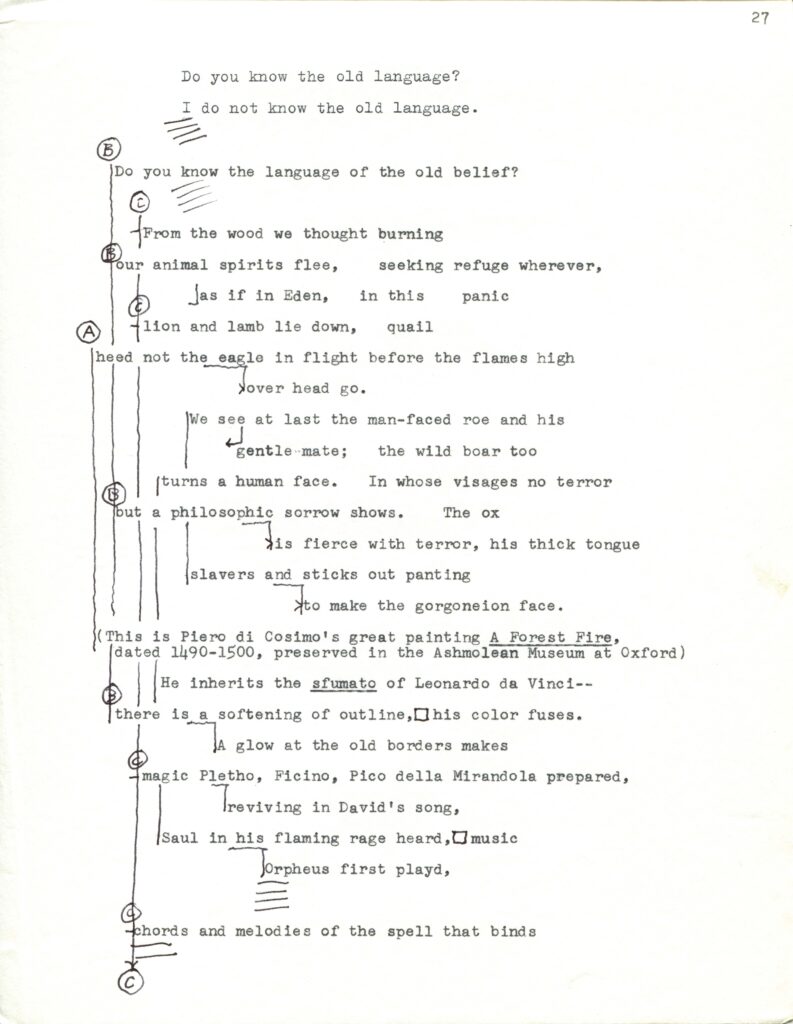

Примеры «распределённой по поверхности» композиции из книги Данкена «Натягивая тетиву» (1968).

Страница черновой машинописи Данкена с авторскими пометками для наборщика.

А может, наоборот, дело обстоит так, что это танец расположен внутри, живёт внутри песни, как когда луг заполняется песней полевого певца? Вот несколько произвольно выбранное из антологии стихотворение Дитера Рота, швейцарского скульптора, писателя, живописца, работавшего в том числе и в жанре «книги художника», скончавшегося в 1998 году:

зеленела

зеленела

так зелено зеленела

голубела

голубела

так голубо голубела

и пришла

и пришла

и пришла издалёка

и ушла

и ушла

и ушла далеко

Другая ересь — взывание или устремление к бесконечному, к неограниченному.

Отрубить ему голову! — сказала Чёрная Королева.

А ещё именно в открытом смешиваются смысл и бессмыслица. (Чепуха! — отрезала Королева.)

Саймон-энд-Шустеровская «Открытая поэзия», по сути, состоит из четырёх антологий «раскрытых стихотворений»: «Метапоэзия — поэзия перемен», «Языковые хэппенинги», «Фаунд-поэтри» и «Поэзия выживания». Типичную для представленного в сборнике политическую и визуальную радикальность можно увидеть здесь на примере «поэмы-митинга» «The Peoplemover» (1968) Мэри Эллен Солт.

«Открытая поэзия», эта антология, жизненно важна и сейчас, хотя теперь она уже скорее часть истории, нежели внезапное обнажение подспудных процессов настоящего. Иной раз чтение не обходится и без чувства трогательной старомодности, как когда смотришь хэппенинг, заснятый в эпоху более жизнерадостную, чем наша (при всей инфернальности полей смерти тогдашнего Вьетнама). Есть, конечно, и сочинения, которые, что неизбежно, довольно серьёзно повыцвели, это своего рода напоминание о том, что даже — а может, и особенно — на открытой местности так легко сбиться с пути, потеряться. Много лет назад в саду у нас с женой в Сан-Франциско, Данкен заметил, что одно из достоинств огороженного сада состоит в том, что в нём так легко ориентироваться по сторонам света — то есть определять своё положение и, возможно, обретать свою меру. Так что закрытое тоже может порождать новое («определённое свойство разума / в том, что не все пределы сметаются хаосом…»). Следует добавить, что бо́льшая часть жизнеспособности «Открытой поэзии» проистекает из принципиального отсутствия в ней единого редакторского голоса или взгляда. Открытое, тем самым, остаётся открытым и разнообразным, скорее своего рода вольной беседой, чем навязчивым педагогическим инструментом.

Конечно, к понятию «единого голоса» следует отнестись с известной долей скепсиса. Я уже упоминал о фигуре «полевого певца». Это была отсылка к одному незавершённому произведению под названием «Тени и угли» — танцу / перформансу, над которым хореограф Маргарет Дженкинс и её танцевальная труппа работают при участии нашего многолетнего сообщника, музыканта, драматурга, певца, актёра и мульти-инструменталиста Ринде Эккерта. (Или Майстера Эккерта, как я его иногда называю.) Марджи начала процесс конструирования этого сочинения много месяцев назад, выдав танцовщикам следующее моё стихотворение 2018-го года, чтобы они выбрали себе по пассажу и проинтерпретировали (не проиллюстрировали) его через движение, т. е. тем самым она как бы рассеяла отрывки этого текста среди участников:

Задумавшись о далёких войнах

Задумавшись о далёких войнах

мы шли по сельской тропинке,

густо заваленной пылью.

Мы шли и купались в пыли.

Покрывались слоями пыли,

обсуждая далёкие войны.

Всего ничего слов-то осталось, знаешь,

сказала она, всего ничего.

Мы чуть ли не все их, знаешь, поизвели.

Куда же они деваются, думаю я иногда.

Куда они все деваются, спросила она,

измочаленные, что твоя старая тряпка,

уносятся ветром или потопом,

погибают в огне вместе

с тем, что было когда-то повестью

или, возможно, песнью,

на костре, вкруг которого

плясали, ликуя, славные

граждане, распаляясь от света,

исходящего от таких слов?

Всего ничего, знаешь,

сказала, таких, как «сейчас» и как «тогда»,

слов, как «сейчас» и как «вновь», как

«когда». Всего ничего и войн-то осталось,

а сколько войн-то осталось, спросила,

слов-то осталось, спросила,

когда мы шли по петлистой тропинке,

густо заваленной пылью.

Сторожевые воро́ны следили за нами,

взвешивали наши шансы,

потешались ли они

над нашей идиотской

приземлённой походкой

по тропе, испаряющейся у нас за спиной,

тропе чёрного стекла — нет —

тропе излупцованной плоти,

плавящейся у нас под ногами?

Ворона Скорбей Без Конца,

Ворона Восьмого Дня,

Ворона Другого Голоса,

Ворона Искусства Войны,

Уединения, Бойни.

Всего ничего, сказала она,

всего ничего шагов без конца.

Тебе виднее, Ворона-Хрычовка.

Мы шли мимо грезящих дымоходов,

выжженных полей со жнивьём,

мимо герм и опалённых

и расколотых алфавитов.

Всего ничего и букв-то осталось,

вроде бы сказала она,

если мне не примстилось,

голосом самого ветра сказала,

самой войны, пыли.

По мере развития пьесы Ринде стал включаться в репетиции, пробуя то так, то этак нащупать в ней своё место декламатора / певца / бродячего музыканта. В конце концов, появилась фигура полевого певца, и за ней всё сильнее закреплялось особое место среди танцующих в поле движения. Когда я работал над своим стихотворением, я чувствовал в нём что-то вроде балладоподобного, далёкого отголоска Данкена, того характерного эвристического странствия, в которое часто отправлялись его стихи, и конечно я не мог не чувствовать отголосков уже дантовских в таком перипатетическом движении. Движении навстречу чему? Исчезновению? Осознанию? Смятению от того, что проходит перед взглядом этих скитальцев, странствующих во времени — но и застревающих в нём, учитывая неизгладимые следы насилия на тропе и в полях? Всё одновременно и далеко и близко, странствие, как у Данкена, несколько онейрическое, место назначения, если вообще таковое имеется, не установлено, возможно, просто некое «где-то». И мне становилось всё яснее, что это странствие представляет собой зеркало самого творческого процесса, творческих блужданий, скорби, настигающей нас по мере прохождения через руины под неусыпным оком сторожевых ворон. Скорби при виде, возможно, того, до чего деградировала наша демократическая республика в этот почти невообразимый период демагогии, бесконтрольного корпоративизма, презрения к культуре, размежевания в обществе на почве ненависти и пронизывающего дискурс яда. И потому, возможно, это разорённое поле, с культурой его когда-то вспаханных борозд, его «виршей», чью этимологию Данкен никогда не упускал из виду, сейчас запущено и усеяно руинами и отметинами былого насилия, которые теперь уже сами служат безмолвными сторожевыми. В шестнадцать лет я поехал на экскурсию по разорённым Первой мировой войной полям и деревням Франции и Бельгии. Даже по прошествии десятилетий свидетельства непередаваемого опустошения лежали на каждом шагу, и растущие повсюду маки только усиливали чувство шока от зелени, кое-как заслоняющей собой следы насилия, неразорвавшиеся снаряды, клочки одежды, обломки продовольственных консервов, одинокие пуговицы. Даже сейчас, многими десятилетиями позже, я до сих пор не могу выкинуть из головы, насколько немыслимым это тогда мне казалось. При чём тут могут быть слова, когда единственная возможная реакция — потерять дар речи? Так что и этот эпизод из моих юношеских лет тоже был на переднем крае моего сознания, когда я задумался о далёких войнах.

И тут появляется Ринде, Майстер Эккерт, со своими текстами и рудиментами инструментов, в поисках своего места среди танцоров в поле. Он открывает моё стихотворение, пропевает несколько фраз оттуда и отзывается на них одновременно с совершающимся перед ним движением. Он входит в поле, «словно на сцену, сочинённую кем-то, / не моё, а придуманное место». Он входит так, словно бы он был и частью её и к ней безучастен, чтобы узнать, что в ней дозволяется. Он открывает текст другим словам и разворачивающемуся перед ним ландшафту, ландшафту, набирающему форму и входящему в поле нашего зрения посредством Маргарет Дженкинс и её соавторов, её танцовщиков. На разных этапах в пьесе появляются его собственные слова, то есть слова его персонажа, полевого певца. Когда я впервые их услышал, я подумал, что это мои слова, настолько естественно они переплелись с моим собственным чувством места действия и тона и скрытых истоков стихотворения, и при этом придали объём тем вопросам о поле и об открытом, как в пространстве, так и во времени. «Они и мои, и не мои». Вот первый текст:

Начальный монолог

Полевой певец

Давным-давно у работников было заведено приводить на пашню так называемого «полевого певца». Певец или певица стоял(а) в поле и пел(а), порой благословляя — порой исцеляя. Иногда чувствуется, что поле повреждено, смятено, скажем, переживаниями далёкой войны — речь, вы, конечно, понимаете, не о том месте, где отгремела битва, не о том, где пролилась кровь или где просвистели пули — нет-нет, совсем не об этом. Над теми полями не властен ни один певец.

Но небольшое поле, сельское поле, огороженное поле несложно смутить: жена или мать, оставшаяся без мужа или сына, идёт через поле, пепел сожжённых домов ложится на него, или раненый солдат, присевший перевести дыхание под плетнём, неслышно отходит на тот свет. Да один только вес скопившихся случайных бесед, разделённых с приятелем тайн, новостей о далёких войнах — повести, бороздящие огороженное поле вдоль и поперёк, на достаточном удалении от ближайшего города и всё же не настолько далеко, чтобы их не услышать, не пережить. Это тревожное перешёптывание:

«Подожди. Слышал? Прости. Пошли. Что? Тут?»

С таким смятением полевой певец, как считалось, прекрасно справлялся.

И за ним посылали, и он приходил со своей металлической гармошкой, своими козьими колокольчиками, своей грубой дудкой — чужой всему городу, всегда чужой, кто угодно только не владелец поля или его работник. Только чужой мог возродить поле, напомнить ему, чем оно было раньше, выслушать его непредвзято, очистить воздух, так сказать, расправить заново складки, чтобы поле открылось новой борозде, свежим вестям:

Это случилось только вчера. Я шла через поле. У меня ещё руки не согрелись, после того как я лёд била в корыте, чтоб цыплят напоить. Я услышала, как срикошетила пуля, и обернулась. В поле стоял А. в шлеме, всё пытаясь завести свой старый «Indian», и пока я поворачивалась, какая-то бумажка в траве попалась мне на глаза, скомканная записка, может, кто-то выкинул из проезжавшей машины. Я не поняла, что там написано, это был совершенно незнакомый язык.

Норма Фонг и Чинь-Чинь Сюй в «Тенях и углях» Маргарет Дженкинс. Окленд, Калифорния, 2019.

Фотография Кеган Марлинг.

И ещё три небольших текста, написанных Ринде, во втором сэмплируются фрагменты моего стихотворения:

Перед сольным выходом Долтона:

Певец всегда знает, как понять, если вдалеке что-то случилось: сирена, разгорячённая перепалка, радио, заревевшее и смолкшее тут же, звук далёкой войны.

И тогда посылают за полевым певцом, не затем, чтобы отпевать мертвецов, но чтобы утешить поле: ну-ну, уже перестали, уже уехали, они же охвачены горем, уже уехали, уже перестали, все смеются, уже уехали, никто не забыл, никто не помнит, падают, как подкошенные, уже уехали восвояси.

И здесь, и ещё здесь, и здесь тоже.

«Тени и угли»: соло Долтона Александера. Фотография Кеган Марлинг.

По сигналу Кристалдон во время двух трио (раньше проходивших как «Трио в клетке»):

Воспоминание о поэте

И полевой певец со своей грубой металлической гармошкой, со своими козьими колокольчиками вспоминает всех павших на этом поле: девочку в бумажной короне, у которой голова кругом шла от радости, молодого человека на коленях, в слезах. А здесь один знаменитый поэт поскользнулся на неровной земле, видит певец, и он был не один, а в окружении поклонников, кому-то пришлось протянуть ему руку. Полевой певец и сейчас слышит его виноватый смешок и даже помнит отрывок из одного стихотворения:

Мы шли мимо грезящих дымоходов,

выжженных полей со жнивьём,

мимо герм и опалённых

и расколотых алфавитов.

Всего ничего и букв-то осталось,

вроде бы сказала она,

если мне не примстилось,

голосом самого ветра сказала,

самой войны, пыли.

«Тени и угли»: Чинь-Чинь Сюй, Кори Брэйди, Норма Фонг, Кристалдон Белл, Долтон Александер, Алекс Харрингтон, Кристен Белл, Келли Дель Росарио и Ринде Эккерт. Фотография Кеган Марлинг.

Когда танцоры ходят по кругу, перед тем как сядут в конце:

Досюда дошли воды потопа. Здесь, когда какой-то дурак прикопался к танцовщице, она задержала дыхание, чтобы не выплеснуть гнев. Здесь девочку в повязке на глазах развернули и послали, откуда явилась. Здесь в свирепых глазах читается целая повесть. Здесь нежданное возвращенье приятеля. Здесь на лужице льда вращается конькобежец. И здесь, и здесь тоже.

Долтон Александер и Кристалдон Белл в «Тенях и углях». Фотография Кеган Марлинг.

«Qui parle?» — гласил один из вопросов постструктуралистской теории, на который едва ли можно ответить. Или, как сказали бы присутствующие здесь сегодня, в этом одновременно и многообразном и объединённом общим интересом скоплении лиц: «Qui écrit?», — кто это пишет? Или всё это лишь сон, где колышется под ветром трава, когда гаснет свет рампы?

Открытый текст, как мне всегда казалось, «раскрывается навстречу» сам не очень хорошо представляя чему. Мы небезосновательно вспоминаем Уитмена как первоисточник всего «проективного» (термин принадлежит ему) в американской поэзии, но ведь в тот же самый момент Дикинсон пишет сочинения, которые открываются, скажем так, вовнутрь и временами уходят ещё дальше вглубь, почти в бесконечность, открывая на краю рационального мышления пространство полисемии, эхо-камеру, где резонирует несказуемое — вечно открытое, как выразился бы Кейдж, возможному и вечно модулируемое невозможным. Сколько голосов нужно, чтобы образовался коллектив тех, кто делает новое, сколько нужно собрать воедино интенций и недооформленных желаний, что должно произойти, чтобы случай и замысел нашли общий язык? Каким образом должны речь или письмо переходить в акт вслушивания? Каким образом надо устраниться автору, чтобы произведение проступило из ниоткуда, стало собой, многофазовым и многомерным собой? Вопросы древние, конечно, но актуальные как никогда в мире злоупотреблений властью, оголтелых филиппик и кибер-атак. Добавлю ещё, что коллективный консенсус состоит в том, что такой коллективный труд — это всегда произведение незавершённое, «in progress», впрочем, не будем забывать о всей проблемности этого слова, так как не бывает, чтобы прогресс шёл сам по себе. Не исключено, что не бывает и чётко определённых «процессов». Произведение не достигает развязки в традиционном, повествовательном смысле, а приглашает к диалогу то, что может прийти после него. Оно текуче, открыто тому, что может явиться (а может и не явиться) потом. Кого из нас не удручало представление о «финишной черте» на производстве: сияющее изделие доезжает до сортировочной, четыре колеса, четыре двери, спаренные выхлопные трубы, цветное покрытие по усмотрению заказчика, турбокомпрессор, ценник прилагается? (Впрочем, если так подумать, стихотворение со всякими такими штуковинами… — это была бы тема. Ценник вот только никак не приложится, к вящему сожалению.)

«Всё чудесатее и чудесатее!» — воскликнула Алиса… «Я сейчас раскроюсь больше самой большой подзорной трубы!»

Иллюстрация Джона Тенниела к оригинальному изданию «Алисы в Стране Чудес» (1865).

В издательстве «New Directions» вышла недавно книга избранных эссе блестящей — хочется сказать, неподдельно или даже: неброско блестящей — датской поэтессы Ингер Кристенсен, под заголовком «The Condition of Secrecy» («Состояние тайны»). Там столько интересного для всех нас, кого волнует процесс поэтического творчества и поэтическая чувствительность, то есть, проще говоря, повышенная внимательность ко всему, что находится перед нами, — но я ограничусь тем, что больше всего относится к предмету, который я пытаюсь приблизительно обрисовать для сегодняшней встречи. (Не могу не позавидовать Алисе в предыдущей цитате.) Эти эссе сподвигли меня на то, чтобы вернуться и к её поэзии, в особенности к поэме «это», впервые напечатанной на датском в 1969 году под названием «det» и являющейся по-своему уникальным примером открытой формы — но открытой формы со своими формальными ограничениями. За девять лет до этого сочинения Данкен опубликовал «Открывание поля», куда вошли первые тексты его, возможно, наиболее радикально открытой серии, «Структуры стиха». И потом, конечно, «alphabet» Ингер, впервые вышедший на датском в 1981 году, — произведение почти заклинательной силы, использующее в качестве своей формальной сетки последовательность Фибоначчи, где каждое число складывается из суммы двух предыдущих. Как и следует из заглавия, это поэма-абецедарий, хотя в силу избранной формы автору пришлось остановиться, когда она дошла до буквы N. Но всё же, из-за этой всё расширяющейся формы, поэма предполагает сочинение практически бесконечной длины, наследуя в этом источнику своего вдохновения — золотому сечению. Остальное, — как бы подсказывает она, — должно пребывать в тишине, беспредельно открытой и не знающей голоса. В её обрядовой витальности есть некий ek-stasis, напоминающий движение навстречу открытому и воспевание открытого, которое мы встречаем на разных этапах творческого пути Данкена, — ту странную смесь личного и безличного в том, что озвучивает его голос, и в том, как он воспевает рацио посреди хаоса поэтического материала, потока бытия и не отделимого от него чередования тьмы и света, произвольности и порядка. Вот, для тех, кто не знаком с её творчеством, перевод строф, которыми открывается «alphabet»:

1

абрикосовые деревья есть, абрикосовые деревья есть

2

папоротник есть; и брусника, брусника

и бром есть; и бомба водородная, бомба

3

цикады есть; цикорий, цинк

и цитроновые есть; цикады есть;

цикады, циклады, цикута, церебеллум

4

дрофы есть; драмы, куклы долли,

душегубы есть; дрозды, дрозды;

дымка тумана, диоксин и дни; дни

есть; дни, дать дуба; дистих

есть; дистих, дни, дать дуба

5

есень есть и осень и ясень; есень; ересь

есть; и единственное есть; епифания,

едина плоть вдов, единорог есть; детали

есть памяти, память и памяти свет;

и — после — всесвéтие есть; дуб и ель

есть, и ежевика, единый род, уединение

есть, гага-птица, и паук-птицеед есть,

и эссенция, и грядущее, грядущее

(Пер. А. Прокопьева.)

Бесконечно расширяющаяся вселенная языка? Слово, в Начале, называние вещей и посредством того введение их в бытие? Танец (поэтического) интеллекта в окружении слов и вещей? Наша мечта о рае посреди отравленных рек и озёр? Рай, или первый сад детства, которого никогда не бывало?

Ингер Кристенсен среди, как представляется, «огороженного сада» — что, как она напоминает нам в своих эссе, и являлось первоначальным значением слова «парадиз». Фотография Аниты Шиффер-Фукс.

Обложка американского издания «Состояния тайны» (2018, дизайн Эрика Ризельбаха). В коллаже различим Исаак Ньютон в исполнении Уильяма Блейка. «Blake’s Newton» называлась вторая книга стихов Майкла Палмера (1971).

Мне некуда идти, и туда-то я и иду.

Помню, как много лет назад Мерс Каннингем, другой наш столетний юбиляр, тоже в своё время связанный с Колледжем Блэк-Маунтин, рассуждал о том, как он воспользовался случайными процедурами, чтобы определить порядок различных частей в новой работе, их расположения в сценическом поле, подрывая тем самым принцип линейности и любой скрытый импульс к нарративной структуре. Я задумался тогда над этим произвольно созданным порядком. Порядок, являющийся произвольным? Бывает ли вообще такое — произвольный порядок? А с того момента как этот порядок установлен алеаторной процедурой, разве не попадает он в зону предопределённости? Поэтика композиции, укоренённая в парадоксе? Ну, понятно, для Мерса это не проблема. Может, тогда и Страна Чудес тоже место парадокса, может, парадокс её даже определяет? Создаётся ли чудо временным отстранением разума от его обязанностей? А поэзия? И что получается из, как это назвала Лин Хеджинян, сопротивления завершённости? Возможная параллель: в своём «Собрании стихотворений и пьес Роберта Данкена», вышедшем в Издательстве Университета Калифорнии, Питер Квортермейн пишет о «беспорядочном преклонении перед неопределённостью реального» у Данкена, отсылая к его сочинению 1951 года «Фрагменты беспорядочного преклонения». Не бросает ли Каннингем вызов убеждению Короля, которым тот делится с Белым Кроликом, что, мол, начинать надо с начала, а потом продолжать, пока не дойдёшь до конца? Не смерть ли гипотаксиса это перед нами — то есть, смерть структур подчинения? Тогда паратаксис — это новый ползучий социализм, так сказать, всеобщее медицинское страхование? Удастся ли Белому Кролику проникнуть в Белый дом, или туда пропускают только Безумного Шляпника? Сколько вопросов. Может, полное название этого выступления должно было выглядеть так: «Открытое: случай, disegno, спонтанность и опыт-как-эксперимент». На самом деле, эта мысль и эти вопросы подводят нас к целому ряду проблем, которые в своём сборнике эссе рассматривает Ингер Кристенсен, — проблем, которые, надеюсь, помогут нам глубже проникнуть в смысл открывания поля (строчными, без кавычек). В «Состоянии тайны» она констатирует: «Возможно, поэзия вообще не способна изрекать истины; но она может быть истинной, ибо действительность, за которой следуют слова, истинна. Это исполненное таинства шествие языка за действительностью есть принятый поэзией путь познания» (здесь и далее цитаты из И. К. даются в пер. М. Горбунова). Творческое и истинное сливаются воедино — кажется, здесь своеобразный отголосок Ницше, хотя, как только я это написал, то понял, что в остальном не так-то просто сопоставить эту парочку — философа и поэтессу. Дальше она цитирует Новалиса о танце, разворачивающемся между внешним и внутренним миром, и о тех аспектах случайного в опыте, которые протягивают «ниточку мыслей», пытающуюся связать слова и явления в единое целое, всегда «начиная с чистого листа», то есть ни с чего, не с начала, а с ничто, выбирая при этом такое случайное слово, которое можно сделать необходимым. Мы начинаем с того, чтобы шагнуть в пустоту и (как и полевой певец) найти дорогу к той музыке, которую предстоит извлечь из укрытия и предать звуку. Мы заблудились в неизвестном ландшафте и должны пройти его до конца или вынырнуть в стороне, дойти до тех слов и до той открытой местности, с какими раньше никто не встречался и не представлял себе даже, что такие бывают, — и так узнать, что нечто возникло, что на мгновенье открылся новый способ познания мира, а с ним и путь к преодолению или ирреализации себя (что в текстах Кристенсен я понимаю как бегство от солипсического, картезианского сознания в мир материи и иных существ и сознаний, включая, наверно, и сознание самого языка). Тогда «открытое» можно понимать как место, где внешнее и внутреннее вступают в беседу друг с другом и где мера, рацио сосуществуют в своём танце с безграничным. Неслучайно и сама последовательность Фибоначчи оглашает или обозначает непостижимую бесконечность, одновременно представляя собой и определённую гармонию, пропорцию или покоящееся совершенство. Стоит ли удивляться тому, что поэты, композиторы и художники, не говоря уже о математиках, не раз оставались ею заворожены на протяжении времени, сквозь которое проступают и витками воспаряющая мысль, и действительные витки материи.

Танцевальная труппа Мерса Каннингема в его «Полевых танцах» («Field Dances», 1963) на музыку Джона Кейджа (художник по костюмам — Роберт Раушенберг). Во вдохновлённой детскими играми композиции каждому из танцовщиков назначалось то или иное число совместных действий и коротких танцевальных соло — сами движения определялись танцующими в произвольном порядке. Маргарет Дженкинс участвовала в работе над этим сочинением. Фотография Гарольда Свана 1967 г. любезно предоставлена Фондом Мерса Каннингема.

В «Упорядочивающем действии случайности» Кристенсен расширяет свои рассуждения о композиции и «движениях разума», то есть разума стихотворения, где встречаются и вступают в общение разум писателя и разум читателя и где замысел, принадлежащий самому стихотворению, выходит далеко за пределы ограниченного «осмысления, вложенного самим поэтом». (Едва ли здесь нужно дополнительно отмечать перекличку с поэтикой Данкена и его акцентом на наличии у стихотворения собственной интенции и на роли поэта как архитекторе этой интенции. Я попробую коснуться этого ниже, насколько позволит регламент.) Самое главное и для Данкена, и для Кристенсен — это преодолеть, любыми доступными средствами, ограничения всеобъемлющей цели и смысла, навязываемых стихотворению, за счёт чего оно «выманивается» в открытое пространство диалогичности. Только там, в сознании самого стихотворения, могут сосуществовать диоксин и дрозды, тьма и свет, каким бы ироничным ни было их соседство. Поэт, конечно, сообщник и тьмы, и света. Свет и тьма в равной степени падают на населяемое нами поле, и чувству собственной непогрешимости там нет места, как это пытался, с трудом и несколько непоследовательно, доказать в своей переписке с Дениз Левертов Данкен, когда речь заходила о Вьетнаме и поэтической практике. Как сказано в третьем разделе данкеновских «Суждений» (чья подвижная орфография и разбивка здесь воспроизводятся лишь приблизительно),

Так ИСХОДИТ СИГНАЛ.

Вижу дерево. Оно изменяется. Минерал

растение животное. Поколениями.

Превосходит.

И немногим далее:

В поле стихотворения должно

случиться нежданное.

Ждём.

Не случается.

В Доме идут потрясения.

Я и забыл те приказы. Растения

просят поливу.

Раз мы так ничего и не выправили,

пребывающее

против нас и инструкций не будет.

Для Кристенсен ключ, открывающий двери, ключ к нежданному в сердце поэзии — случай: нечаянно услышанная фраза, вдруг что-то мелькнуло вдали на тропинке, запускающий мнемоническую цепочку запах, всё, что сбивает нас с толку, и др. Сначала внимание, потом намерение. Надо быть открытым случайности, нежданному, чтобы стихотворение раскрылось. Отсюда так глубоко воспринятый ею парадокс упорядочивающего действия случайности и предопределённости случая, тогда как именно это мы и пытаемся вытеснить в повседневных ритуалах и привычках, ровно как иные стихотворения вытесняют то, чего им не хочется слышать, чего они не собирались сказать, то, что не относится к предписанному, пред-вписанному порядку. Дополнительный парадокс заключается в том, что в «alphabet» как раз это наложение последовательности Фибоначчи на абецедарий и приводит в действие случай, а песнь становится больше самой поэтессы, раскрывается навстречу действительности, входит в поле. Это пример активной, или порождающей формы, такой, где вызывается к жизни то, что Данкен называл «танцем перед словами».

Этот танец, этот коридор, подводящий к форме и к высказыванию, — прямая противоположность, для Данкена, следующему его наблюдению в «Мыслях о значении формы»: «Для сознания, одержимого условностями, форма имеет смысл постольку, поскольку в ней наглядно ощущается внешний контроль. Если что-то слеплено так, от балды, — это какой-то леший, которого надо спихнуть с горизонтов сознания. Это вопрос правил и конформизма, вкуса, рационализации и здравого смысла. За их пределами, как за пределами впервые узнавшего городскую давку Парижа или Лондона в Эпоху Просвещения, лишь вонь дерьма да моровые поветрия. Где утрачивается чувство контроля, утрачивается и чувство формы. Привычная людям действительность должна быть надёжно втиснута в клетку — королевского ли двора, дворянского салона или логического постулата, — куда заказан вход любой угрозе».

Я уже писал, более-менее подробно, в своём эссе «Роберт Данкен и изобретение детства» о том, как он пытался дотянуться до того, что Джорджо Агамбен называет infans («отрочество»), — до того «доопытного» состояния, что всегда в нас присутствует и скрывается в тайне, до того океана возможностей, что уготован поэту, беспрепятственно перемещающемуся в дружной компании — или по зыбкой границе — смысла и бессмыслицы, благоразумия и неразумности. Кристенсен отмечает: по мере того как творческий процесс захватывает нас с головой и по мере того как он принимает свои собственные «правила, пропорции и порядок», «он начинает казаться всё более предопределённым». Однако когда работа закончена, мы видим, что текст мог бы оказаться и иным — «и в той мере, в какой он мог бы оказаться иным, он и будет случайным». (И здесь, если слух меня не подводит, мы входим в бесконечно расширяющееся — и открытое — маллармеанское поле неотступности, несокрушимого авторитета алеаторики и выдаваемых ею полномочий.) Для Данкена возникающий мелос прокладывает дорогу к неслышному. Мелос — один из тех стимулов, которыми он пользуется, чтобы открыть проход, чтобы найти то место на поле, где проявляются очертания существ и предметов и где их можно воспеть. Там ведут беседу произвольное и предопределённое и, если всё складывается благополучно и если стихии не разлетаются в новой вражде, они устраиваются друг подле друга в гармонии и согласии. Нерегулярная балладная форма, к которой Данкен периодически обращается на протяжении всего своего пути, содержит наиболее очевидный пример одновременного ограничения и освобождения, когда скрытое раскрывается самой поэтической речью. В написанном им, конечно, немало механизмов, запускающих процесс «трансмиссии», сразу в нескольких смыслах этого слова, по мере того как в его поэтические размеры вплетаются различные эпохи и голоса, обрастающие дальнейшими отголосками. Эти многочисленные нити составляют то, что Данкен предлагал называть «деривациями», и в них кроется главная причина того, почему он отрицал «оригинальность» в своём творчестве. В стихотворном потоке сходятся различные голоса, отголоски и темпоральности, они сливаются воедино. Здесь-то мы и находим то, что Агамбен называет «страной забав», — «придуманное место, созданное светом…». Необходимо оставаться открытым этим течениям, их появлениям, их резким сменам направления, их наслоениям и внезапным, даже произвольным вторжениям, их молчаниям — как и случайности и предопределённости, произволу и замыслу в подчас кажущемся прямо-таки невозможным многообразии вселенных земной жизни. Именно в этот танец и призывает вступить поэта Данкен в высоком романтическом регистре финала «Суждений»:

Поэт! если мой путь тебе любезен,

войди под гнёт закона, великого Влеченья.

Живи, как заступница трава, жаждой

на берегах Солнца, стань

под Месяц, держи

присягу тайную разливу звёзд

во дворах Ночи,

вступи в тот Танец, Чьи узы людям

святы: тот Свет,

что жизнь зажжёт в глазах единовидцев.

Агамбеновское понятие «страны забав» — «этой утопической республики детства», «вселенной, где царит игра» — происходит из сказки о Пиноккио (русскому читателю с лёгкой руки Алексея Толстого «il paese dei balocchi» стало известно как «Страна Дураков»). Как пишет Коллоди, «там творился такой пандемониум, такой гомон, такая дьявольская вакханалия, что уши надо было затыкать ватой, чтобы не оглохнуть». Иллюстрация Роберто Инноченти.

* * *

За чем следует — если она действительно за этим следует — ещё одна, заключительная мысль или ремарка: говорить об открытом, разумеется, невозможно.